天文學家發表磁星形成的新理論

磁星是具有宇宙中觀察到的最強磁場的中子星,但它們的起源仍存在爭議。 一項來自馬克斯·普朗克天體物理學研究所(Max Planck Institute for Astrophysics)和巴黎地球物理研究所的天文學家團隊,開發了一種新的,史無前例的詳細電腦模型,該模型可以解釋當巨大旋轉的中子星在坍縮的大質量恆星中誕生時,這些巨大的磁場通過放大先前存在的弱場而產生。這項研究工作為了解此類恆星釋放出最強大,最光亮的爆炸,打開了新的途徑。

中子星是緊密的天體,在約12公里半徑內包含一到兩個太陽質量。其中,磁星的特徵是它們會出現X射線和伽馬射線的爆發,而這些強烈輻射爆發相關的能量可能與超強磁場有關。因此,由於增強的磁制動作用,磁星應該比其它中子星旋轉得更快,對磁星旋轉週期演變的測量已經證實了這種情況。 因此,天文學家推斷出,磁星的偶極子磁場(dipole magnetic field)約為一千兆(10^15)高斯(Gauss),即比典型的中子星強一千倍! 儘管現在已經很好地確定了這些巨大磁場的存在,但它們的起源仍存在爭議。

通常,中子星是質量超過九個太陽質量的大質量恆星的鐵芯坍塌後形成,而恆星的外層則在稱為核塌陷超新星的巨大爆炸中被抛射到星際空間。 因此,一些理論假設中子星和磁場的磁場可以從它們的前身恆星(progenitor stars)繼承而來,這意味著這些磁場可以完全由坍塌前鐵芯的磁化強度確定。 然而,這種假設的問題在於,恆星中非常強的磁場可能會使恆星芯的旋轉減速,從而使來自此類磁化恆星的中子星只能緩慢旋轉。這不能夠解釋超新星爆炸和長時間伽馬射線爆發的巨大能量,在這些能量中,快速旋轉的中子星或快速旋轉的黑洞被視為巨大能量的主要來源。因此,一種替代機制似乎更為有利,在這種機制中,中子星自身的形成可能會產生極端磁場。

在恆星核坍塌的最初幾秒鐘內,新生的熱中子星通過發射中微子而冷卻下來。這種冷卻引發強烈的內部對流質量流,類似於在爐子上的鍋中沸騰的沸水。恆星物質在這種劇烈運動可能導致任何先前存在的弱磁場的增強。這種場放大機制被稱為發電機效應,例如在地球的液態鐵芯或太陽的對流層中起作用。

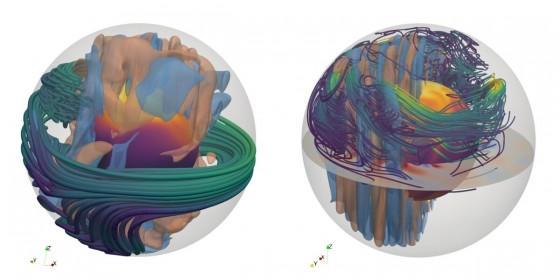

為了測試中子星的這種可能性,研究團隊使用了法國國家高等教育中心的超級電腦來模擬新生的,非常熱且快速旋轉的中子星的對流。實際上,他們通過這種新建立的模擬方法(比以前使用的任何其它處理方法都更詳細)發現,對於足夠快的旋轉週期,可以將弱的初始磁場放大到達到一京(10^16)高斯。電腦模型顯示,旋轉週期短於大約八毫秒,比慢速旋轉更有效。 慢速旋轉的模型不會顯示出這種強大的發電機所創造的廣闊領域。

【圖、文:節譯自馬克斯·普朗克學會2020年3月16日新聞公佈】研究全文刊登在2020年3月13日出版的《科學進展》期刊