歐盟鼓勵企業使用更多人造衛星數據

歐盟日前與歐洲太空總署簽署《歐洲太空戰略》宣言,表示將推動歐洲企業對人造衛星數據的使用,不斷提升歐洲在太空領域的競爭力。

歐盟委員會負責內部市場、工業與中小企業事務的委員埃爾茲別塔·賓科夫斯卡(Elżbieta Bieńkowska)出席宣言簽字儀式時表示,太空領域的全球競爭越來越激烈,歐洲如果想保持領先優勢,需要更多創業者和民間資本的投入。

宣言指出,人造衛星數據正廣泛應用於導航系統、信號傳輸、災情預警等,但還有更多潛力有待開發。歐盟鼓勵企業在安全、氣候變化、交通運輸、數據經濟等領域更多地應用這些數據,還將支持企業不斷開發新的應用領域,並希望更多的初創企業能參與其中。

歐盟目前擁有十八顆在軌道上運行的人造衛星,併計劃在未來十到十五年中再發射三十多顆衛星。數據顯示,2014年歐盟太空產業估值在四百六十億到五百四十億歐元之間。

歐盟委員會副主席馬羅什·謝夫喬維奇(Maroš Šefčovič)表示,《歐洲太空戰略》宣言的簽署是歐洲實現其太空領域目標的重要一步。推動人造衛星數據的廣泛應用,不僅將使普通民眾的生活更加便利,也有助於推動歐盟的經濟增長和社會安全。

【圖:歐盟委員會;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

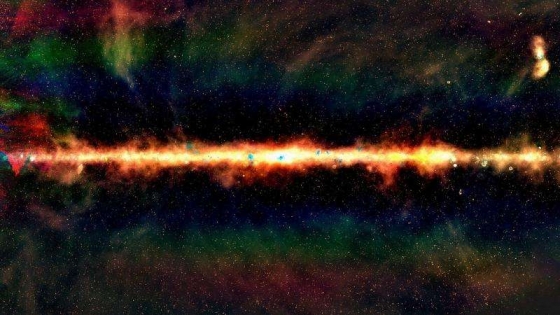

澳洲射電望遠鏡陣列開展巡天

一個耗資五千萬美金的射電陣列-默奇遜廣角陣列(Murchison Widefield Array)將會在澳洲傑來爾頓(Geraldton)東北的一處沙漠地帶,開展星系與河外星系全天巡天,編輯一個達三十萬個星系的星表。

來自科庭大學(Curtin University)與國際射電天文研究中心(International Centre for Radio Astronomy Research,簡稱 ICRAR)的娜塔莎·胡莉-沃爾克(Natasha Hurley-Walker)博士提及該陣列執行的巡天將以令人驚奇的波段巡天,是一個大範圍,高解像度的巡天項目。工作波段介於70到230MHz,這些觀測的射電波在時空中旅行了數十億年。她們期待這個巡天可以發現星系團是何時發生碰撞,目睹銀河系內最古老恆星爆炸後的殘骸,找到最初與最後的超大質量黑洞。

【圖:皇家天文學會;文:林景明節譯自物理學機構網頁】研究論文發表於本月26日出版的英國《皇家天文學家月報》

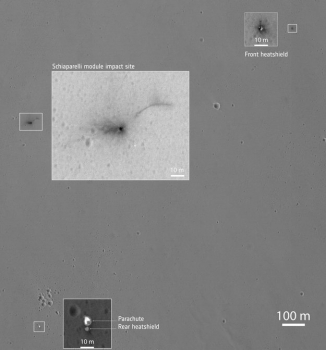

歐洲太空總署發佈夏帕雷利登陸器撞落火星表面高清照片

歐洲太空總署發佈美國太空總署的火星偵察軌道器(Mars Reconnaissance Orbiter,簡稱 MRO)拍攝到夏帕雷利登陸器(Schiaparelli EDM lander)在10月19日撞落火星表面的高清照片。

照片清楚顯示登陸器撞擊爆炸後地面熏黑的餘痕、它遺留下來的降落傘和隔熱罩。

【圖、文:節譯自歐洲太空總署網頁】

EDM是Entry, Descent and Landing Demonstrator Module(進入、下降和登陸演示模塊的簡寫)

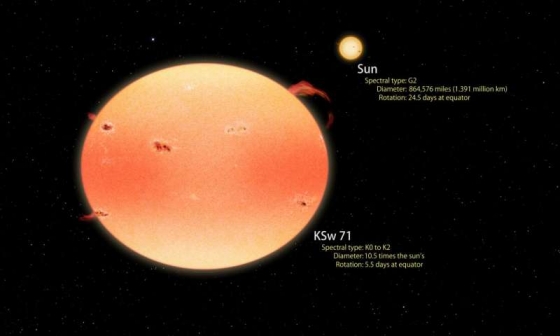

美國太空總署發現十八顆南瓜型狀的恆星

天文學家使用來自美國太空總署的刻卜勒太空望遠鏡和雨燕衛星(Swift Gamma-Ray Burst Mission)觀測,的發現了一批快速旋轉的星,它們產生的X射線超過從太陽看到的峰值的一百倍。 這些星星旋轉得非常之快,形狀擠壓成南瓜狀,是密切雙星系統中兩顆恆星合併的結果。

這十八顆星的自轉週期平均只在幾日,而太陽需要接近一個月。快速旋轉放大了我們在太陽上看到的相同類型的活動,例如:太陽黑子和太陽耀斑。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

請按左下角「外部連結」觀看有關影片

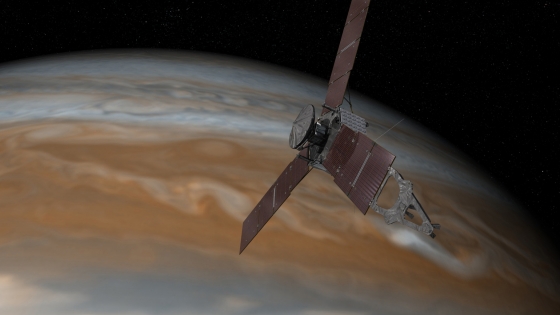

朱諾號太空船解除安全模式現在預備進行第二次探測木星活動

美國太空總署木星探測太空船朱諾號(Juno)25日香港時間1時05分解除安全模式,目前已經成功重新啟動,完成了三十一分鐘的引擎點火試驗,並且恢復高速數據傳送。在朱諾號進行飛行軟件診斷期間,所有儀器都會關閉,朱諾號完成試驗後,將會在12月11日進行第二次木星(perijove 2)近距離飛行計劃,收集科學數據。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

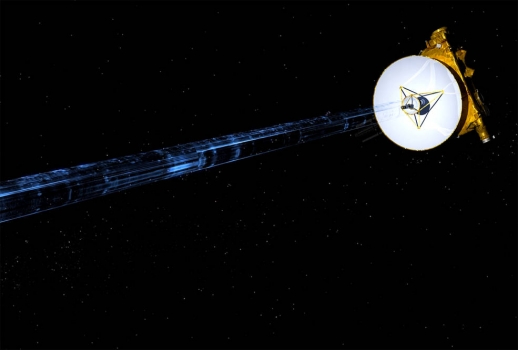

新視野號完成傳送冥王星觀測數據工作

美國太空總署新視野號(New Horizons)太空船飛了五十五億公里(光速需要5小時8分鐘行畢全程),在10月25日香港時間17時48分新視野號完成傳送冥王星觀測最後一組由Ralph可見光望遠鏡和線性光波長鎖定光譜計(Linear Etalon Imaging Spectral Array,簡稱 LEISA)相機拍攝的冥王星和冥衛一觀測照片數據,到達在美國馬里蘭州勞雷爾(Laurel)的約翰·霍普金斯(Johns Hopkins)應用物理實驗室。這是過去十五個月,由新視野傳輸到地球的五十多個十億位元組(Gigabyte)冥王星系統數據中的最後一個。

來自科羅拉多州博爾德的西南研究所首席研究員艾倫·斯特恩(Alan Stern)指出:新視野號太空船收集的冥王星系統數據使我們一次又一次地驚嘆冥王星及其衛星系統的美麗和復雜性。 我們需要大量的工作來了解已經發送到地球的四百多個科學觀測資料。

因為新視野號太空船只有一個鏡頭對準目標,它的設計要盡可能收集最多的數據,而且要快,盡可能採集當它接近冥王星和它的衛星時的數據,搜集得到數據比較它之前向前飛行所得的數據接近一百倍。電腦程式設計指令太空船在緊接冥王星前後幾天內,發送選擇高優先級的數據,並且在2015年9月開始繼續傳回大量餘下存儲但未傳送的數據。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

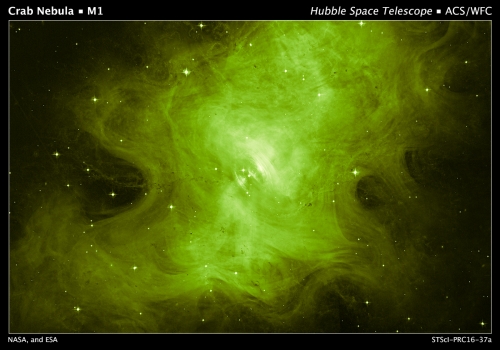

死亡之星的幽靈輝光

作家埃德加·愛倫·波(Edgar Allan Poe)的短篇小說《泄密的心》The Tell-Tale Heart 中,一個殺手承認他的罪行,因為他聽到受害人的心臟跳動。殺手感覺受害人心跳當然是一種錯覺,但是天文學家在距離地球六千五百光年的太空中,發現了一個真正的泄密的心,它是一顆稱為中子星的已死恆星的碎屑核心,它成為超新星爆炸,現在仍然有節奏精確地脈動。其心跳的證據是來自快速旋轉中子星的快速火焰,類似燈塔的能量脈衝。恆星遺物埋藏在蟹狀星雲(Crab nebula = M1 = NGC 1952)的中心,是死亡的恆星破碎後膨脹的遺跡。

星雲在1731年由約翰·貝維斯(John Bevis.)首次發現,並在1844年命名為蟹狀星雲。在1928年,埃德溫·哈勃(Edwin Hubble )將星雲對應中國、阿拉伯和日本天文學家於公元1054年記錄的一次超新星爆發(編號SN 1054,中國稱為天關客星),超新星爆炸後發出奇怪綠色的幽靈輝光(ghostly glow),給哈勃太空望遠鏡拍到蟹狀星雲的心臟特寫。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

新疆天文台在電子迴旋激微波輻射機制研究方面取得進展

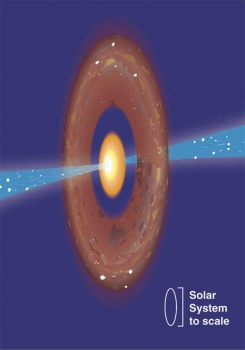

新疆天文台副研究員唐建飛博士,開展的高能電子束在日冕磁環中運動引起變化對迴旋激微波(Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation,簡稱 maser)輻射的影響研究取得進展。

高能電子束普遍存在於各種宇宙等離子體中,太陽高能電子一般由耀斑磁重聯加速或日冕激波加速產生。這些高能電子束不僅是X射線、伽馬射線輻射的源,也是太陽射電爆發源,關鍵的問題是這些高能電子束如何產生射電爆發輻射,其中一個重要的相干輻射機制就是電子迴旋激微波輻射。

由於電子束在太陽大氣中傳播時會損失一部分能量,從而改變其能譜特徵,另外隨著電子束運動,背景等離子體參數的變化也可能引起電子束速度空間分佈的變化。在研究模型中,高能電子產生於磁環頂部,剛離開加速區時為具有冪律譜(power law spectrum)特徵的束流分佈,沿著磁環向下運動時,由於能量損失和磁鏡效應,電子束在磁環中不斷變化,唐建飛博士等科研人員引進能量損失因子和磁鏡比參數,給出了演化的電子束分佈函數。

太陽射電爆發與耀斑等活動密切相關,通過太陽射電的觀測研究,可以更好的理解活動區起源與演化、磁能的儲存與釋放、粒子的加速和輸運等一系列過程。研究發現,如果電子束初始條件不同或演化過程不同,可以在磁環中產生不同的射電爆發現象(分立源或連續源)。將來進一步完善該演化電子束驅動的激微波輻射模型,並應用於太陽射電爆發的觀測研究,如太陽運動IV型爆解釋,對深入探討並建立耀斑和爆發的物理機制和物理模型有重要的理論價值。

【圖:互聯網;文:節錄自中國科學院新疆天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在已經出版的《天體物理學報》

激微波,中國大陸音譯做:脈澤

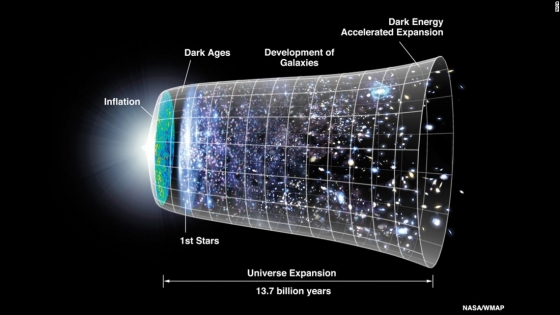

有物理學家指出宇宙沒有加速膨脹神秘的暗能量或者根本不存在

在2011年,三位天文學家獲得了諾貝爾物理學獎,因為他們發現宇宙不單只在膨脹,而且正在以加快的速度擴張。這個發現導致大家廣泛接受宇宙由一種神秘的力量,稱為「暗能量」的理論主導,並且改變過去的宇宙學標準模型。 但現在有物理學家指出,這個發現可能是假的,因為他們有更多的數據來支持這種說法。

英國牛津大學的粒子理論物理學家蘇比爾·薩卡(Subir Sarkar)博士領導的硏究團隊對此提出了質疑。在最近的一項最新研究,他們將七百四十個Ia型超新星進行了分析,這個樣本數量是原先發現宇宙膨脹的樣本的十倍。結果發現,宇宙加速膨脹的跡象,最多只是物理學家所謂的三個標準差(3σ)範圍,而非新發現需要具備達到最少五個標準差的可靠性標準。

薩卡和他的硏究團隊表示,研究結果顯示,宇宙似乎以穩定的速率在膨脹,而非加速擴張。如果事實真的如此,用來解釋宇宙加速膨脹的神秘「暗能量」就沒有存在的需要。

【圖:美國太空總署;文:節譯自科學警戒網頁】研究全文刊登在10月21日出版的《科學報告》期刊

美國硏發新一代天文用途的超敏感毫米波極化相機

一組由麻省大學阿默斯特分校(University of Massachusetts Amherst)格郎特·威爾遜(Grant Wilson)教授領導的研究團隊正在研發下一代超敏感毫米波極化相機,它將帶來恆星形成,星系團物理學,超深空星系探索與宇宙磁場巡天等領域的發現。

威爾遜與他同事計劃用該相機進行一系列恆星形成和星系演化的開創性巡天,獲得的數據將免費向公眾開放。配套的真像科技(TolTEC)攝影機將是最先進的影像系統,安裝在五十米大型毫米波射電望遠鏡(Large Millimeter Telescope)上。這台望遠鏡放置在墨西哥內格拉(Sierra Negra)死火山上。

大型毫米波射電望遠鏡是麻省大學阿默斯特分校與墨西哥國立天體物理,光學與電子研究所(Mexico Instituto Nacional de Astrofisia Optica y Eletronica,簡稱 NOAE)的聯合項目,是世界上最大最靈敏的單孔徑毫米波射電望遠鏡。最近國家自然科學基金會授予威爾遜與其他多所大學組成的機構六百一十萬美元,用於研發真像科技攝影。

新相機預計在2018年後期投入使用,它與大型毫米波射電望遠鏡的組合將進行任何可能的探索。目前射電望遠鏡需要花費五年時間完成的觀測,它們在一個多星期內就可以完成。

【圖、文:林景明節譯自麻省大學阿默斯特分校新聞公佈】