美國太空總署公佈面紗星雲最新奇幻照片

美國太空總署上星期四(9月24日)公佈了一張由哈勃太空望遠鏡拍攝的面紗星雲(The Veil Nebula)最新奇幻照片,畫面十分震撼。 哈勃太空望遠鏡拍攝了這個星雲不同波長光譜的影像,分析來自星雲的發射,顯示存在著氧、硫、和氫;在X射線的天空它也是最大和最亮的一個特徵。

面紗星雲是在天鵝座的一團由高溫與電離的氣體和塵埃組成的雲,它構成了天鵝圈的可見部分,一個巨大但相對暗淡的超新星殘骸。來源的超新星爆炸大約發生在五月千至八千年前,從爆炸至今殘餘的物質大約涵蓋了直徑約3度的範圍 (大約6倍的月球視直徑,或36個滿月的範圍)。這個星雲的確實距離仍不清楚,估計大約是1,470光年。

【圖、文:節譯自美國太空總署哈勃太空望遠鏡網頁;新聞訊息由林景明提示】

請按左下角「外部連結」觀看面紗星雲的立體視覺效果影片

中國智利合作的天文數據中心開幕

中國科學院南美天文研究中心率先支持開展的合作項目《中智華為天文大數據中心》9月中在智利首都聖地亞哥正式開幕。中國科學院副院長張亞平、中國駐智利大使李寶榮和聖塔瑪利亞理工大學(Universidad Técnica Federico Santa María))校長達西·福恩薩利達(Darcy Fuenzalida)共同為數據中心剪彩。

達西·福恩薩利達校長在講話中指出,智利的天文觀測資源十分豐富,預計在今後的十年內,智利將集中全世界七成的地面天文觀測資源。他認為,中智天文大數據中心可以促進聖瑪利亞理工大學的科研發展,還有望通過中心所提供的天文觀測數據共享惠及拉丁美洲的天文同行。

【圖、文:節錄自中國科學院國家天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】

今年中秋節巧遇兩種特殊天象可惜天氣欠佳

今日是中秋節,剛巧遇上今年最大的滿月(故此稱為超級月亮)和月全食,這兩種天象巧遇而且適逢中秋節是十分少見。上一次出現兩者巧遇還是在1982年,下一次要等到2033年才會再次出現。

由於香港的位置,月全食出現在香港時間9月28日上午,所以市民不能看到月全食現象。在北美、南美、非洲、西亞、東太平洋和歐洲等地方的市民就可以欣賞到近兩個小時的月全食過程。

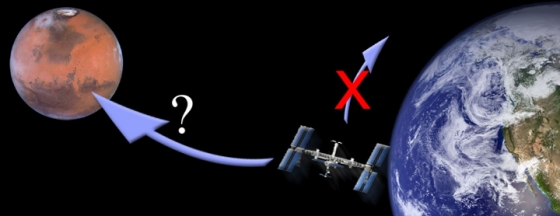

美國和俄羅斯專家研究如何利用國際太空站準備飛行到火星

美國和俄羅斯的專家正在討論如何最好地利用國際太空站,協助準備未來飛行到火星的計劃,包括利用太空站研究人的身體如何反應和適應長時間停留在太空中的各種風險、長期太空航行的技術及支援問題。這是目前遠征火星複雜的過程與預期成果的一個重要里程碑。

【圖、文:節譯自俄羅斯互聯網新聞佈導】

美國太空總署明晚開記者招待會指有火星重大發現公佈

美國太空總署明晚香港時間晚上11時,在華盛頓總部召開名為「解開火星奧秘」(Mars mystery solved) 的記者招待會,指到時會有重大科學發現向大眾公佈,令外界興奮期待。

太空總署星體科學主管占·格林(Jim Green)和火星探索計劃首席科學家米高·邁耶(Michael Meyer)都會出席記者招待會。一般相信,太空總署會宣佈在火星上發現微生物,或在火星上找到有流水的證據。阿特蘭大佐治亞理工學(Georgia Institute of Technology in Atlanta)院科學家羅真加·歐嘉(Lujendra Ojha)亦會出席記者會,令在火星上找到流水的猜測更似真確。歐嘉是首位提出火星在和暖季節有鹽水周圍流動的理論。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁及維基百科;新聞訊息由林景明提示】

十二名男子頭低腳高體驗無重力狀態

歐洲太空總署局與德國太空中心正合作進行一項無重力實驗,實驗要求十二名健康的男子,以頭低腳高的方式,整天躺在床上。這項研究的目的,是要為無重力狀態會導致肌肉與骨骼快速萎縮這件事,尋找解決辦法。

人的肌肉在不需要再對抗地心引力的狀況下會退化,骨密度也會降低,在實驗中,科學家讓受試者以傾斜六度的角度,躺在床上,模擬無重力狀態對下肢的作用。

兩個月下來,受試者的腿骨和臀骨密度,降低了2%到4%之間,肌肉萎縮速度更快,最嚴重的肌肉密度流失掉25%。研究人員還要觀察血液循環、身體平衡、視覺以及神經系統在過程中造成的影響。

【圖、文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

哈勃太空望遠鏡捕捉大熊星座震撼畫面

哈勃太空望遠鏡捕捉到了大熊星座讓人震撼的美麗畫面,在圖中,上面和下面的兩個星系分別為PGC 37639和PGC 101374星系。雖然看起來好像有一股明亮的藍色氣流把兩個星系連接起來,但事實上他們是相互獨立的。

如果在拍攝時採用另外的光學技巧,那麼圖像中就不只有兩個星雲,而且會至少出現四個,這也是望遠鏡的奇妙之處。

【圖、文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

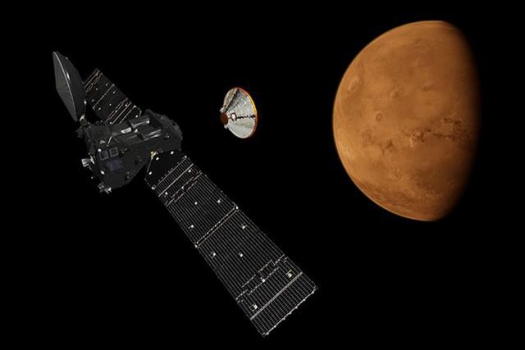

壓力表故障ExoMars火星探索計劃要推遲

歐洲太空總署ExoMars火星探索計劃,因為採購的壓力表存在缺陷,導致火星探測器的研製計劃被延遲。

歐洲太空總署表示,壓力表的問題直接導致 發射推遲至3月進行,於是其它發射任務的日期也將重新修訂。這一切的目的在於防止火星探測器升空後在軌出現問題,推遲時間後也讓受影響的計劃有足夠的時間修復現有的傳感器,或者重新訂購一批新的傳感器。ExoMars火星計劃預計在2016年由俄羅斯質子火箭發射,按計劃需在10月抵達火星軌道。

歐洲太空總署的機械人探索協調辦公室負責人羅爾夫-德格魯特認為,ExoMars火星探測器使用了可能存在問題的傳感器,總部位於紐約的穆格公司為問題傳感器的生產商,該公司還沒有立即對此事件發表評論。但穆格公司認為,所謂的潛在故障傳感器在軌故障率為零,還沒有使用的壓力傳感器近500個,涉及任務包括ExoMars火星、歐洲的伽利略定位導航衛星、EarthCare地球觀測任務以及天鵝座貨運飛船等。

【圖、文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

長征十一號運載火箭今早成功將四顆微型衛星送入太空

今日上午9時41分,新型運載火箭長征十一號在酒泉衛星發射中心點火發射,成功將四顆微型衛星送入太空。

長征十一號火箭是中國新型四級固體運載火箭,由中國航天科技集團公司所屬中國運載火箭技術研究院研製,主要用於滿足自然災害、突發事件等應急情況下微小衛星發射需求。它的發射成功,標誌著我國在固體運載火箭領域關鍵技術上取得重大突破。

長征十一號運載火箭搭載發射了上海航天技術研究院研製的浦江一號衛星和中國科學院上海微型衛星工程中心研製的上科大二號衛星等四顆微型衛星,主要用於開展航天新技術、新體制、新產品等太空試驗。

這是長征十一號運載火箭的首次飛行,也是長征系列運載火箭的第211次飛行。

【圖:電視畫面截圖;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

中國在地球數值模擬裝置研究取得重要成果

中國科學院在9月23日發佈地球數值模擬裝置。系統用於氣候與環境演變機理、預估未來潛在全球變化情景,是一個氣候變遷硏究的重要工具。

中國科學院地球系統模式(CAS-ESM)1.0版本由中國科學院大氣物理研究所等單位建成,主要包括八個子系統模式:大氣環流模式、陸表過程模式、大洋環流模式、海冰模式、植被動力學模式、氣溶膠和大氣化學模式、海洋生物地球化學模式和陸表生物地球化學模式,各個分量模式通過耦合器CPL7相互或全部耦合起來。地球系統模式1.0版本的建成,使解決涉及大氣圈、水圈、冰雪圈、岩石圈、生物圈等多個不同圈層的地球系統環境問題(如全球變化等)成為可能。

【圖、文:節錄自中國科學院網頁;新聞訊息由林景明提供】