天文學家在銀河系中心附近發現最古老恆星

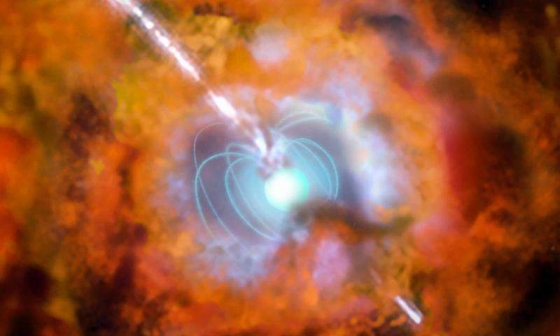

澳洲國立大學一個研究小組在銀河系中心附近發現了迄今已知的最古老恆星,這些恆星在銀河系形成之前就已經存在,當時宇宙的年齡僅為3億歲。

澳洲國立大學天文和天體物理學院路易絲·豪維斯(Louise Howes)女博士說,新發現的這九顆恆星屬於宇宙中現存的最古老恆星中的幾個,也是迄今觀測到的最古老恆星,銀河系圍繞這些恆星形成。研究團隊共篩選了約五百萬顆恆星,最終選定了這九顆恆星,它們都共同含有更早期的一顆原始恆星中的物質,該原始恆星在一次劇烈的大爆炸中死亡。對這九顆恆星的發現和研究,有助於了解這些恆星形成時的早期宇宙環境。

以往研究認為,原始恆星死亡時會發生極其巨大的超新星爆炸,噴發出大量鐵元素。但研究團隊通過分析這些古老恆星發現,它們當中的碳以及鐵等重元素含量低得驚人,進而說明它們之前的那顆原始恆星死亡時,並未產生超新星爆炸,而是產生了比超新星爆炸更為猛烈的爆炸。

項目負責人、澳洲國立大學教授馬田·阿斯普倫德(Martin Asplund)教授說,該校的天圖繪製者望遠鏡能夠根據恆星的顏色分辨其含鐵量,這對搜索恆星至關重要。研究團隊再通過分別設立於新南威爾士州和智利的望遠鏡繼續分析了恆星的基本構成。2014年,這一研究團隊在銀河系邊緣發現了一顆極其古老的恆星,隨後開始把研究重心轉向到銀河系緻密的中心區域,該區域的恆星形成更早。

【圖:歐洲南方天文台;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】究結果發表在最新一期《自然》雜誌

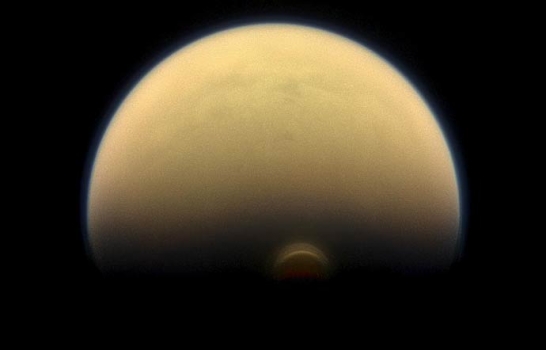

卡西尼號發現土衛六南極上空存在奇特冰雲

美國太空總署卡西尼號太空船近日拍攝到土衛六(Titan)南極附近出現的怪異雲團,其位於土衛六的平流層之中,內部成分為冰凍化合物。卡西尼號太空船拍攝到的雲層位於土衛六三百公里的高度,在2012年首次出現。事實上,當時卡西尼號太空船拍攝到的雲層仍然是冰山一角,一個更大規模的冰雲系統已經出現,位於平流層下方,大約二百公里的高度上。

科學家發現在土衛六的雲層中,冰雲是個非常特別的東西,在過去的幾年內,卡西尼號太空船也發現了土衛六的冰雲存在。不過這次是在冬季快要來臨時發現冰雲,通過太空船上的紅外線相機的數據,冰雲出現在三百公里的高空中,這是土衛六南極氣候變化的寫照。土衛六南極的冬天會非常寒冷,而且時間很長,相當於地球上的7.5年。

美國太空總署戈達德太空飛行中心的科學家嘉莉·安德森(Carrie Anderson)認為,我們從紅外數據中得出土衛六的氣候變化,同時也指出,土衛六上的冰雲與地球上熟悉的雨雲不一樣。雨雲是水分蒸發遇到較冷的溫度而形成,甲烷雲的形成機制也類似。冰雲的形成機制很特別,其高度較高,溫暖的氣流在極區沉降下來,形成了漩渦狀的漏斗,其中碳氫化合物和含氮化學物質開始混合,發生新的化學反應。

美國太空總噴氣推進實驗室卡西尼項目科學家史葛·埃丁頓(Scott Edgington)發現,土衛六的季節變化讓我們非常感興趣,因為從中可以發現許多新的現象。極地冰雲的存在就是一個案例,其中含有各種氫,碳和氮的化合物。

【圖:美國太空總署;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

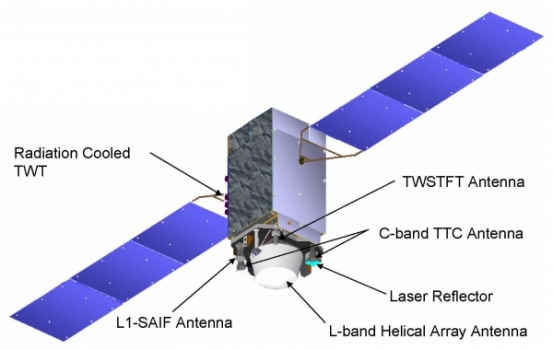

日本計劃增加監視衛星數量

11月11日,日本政府針對實施日本太空 政策基本法的時間表發佈修正案。計劃將其情報收集衛星編隊的數量從四顆增至十顆,並開始從軌道進行海上監視,加強國家安全。

日本目前運行四顆情報收集衛星進行偵查和其他用途。兩顆是光學衛星,用於晴天觀測,而其他兩顆是雷達衛星,可在夜間或穿透雲層的覆蓋捕獲圖像。該系列衛星增至十顆可每天多次拍下地球的任意一點。所提議的時間表將在2023財年發射一顆備用光學衛星。也會增加數據中繼衛星,減少將圖像傳輸到地面所需要的時間。首顆衛星預計在2019年發射,另一顆在2024年發射。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

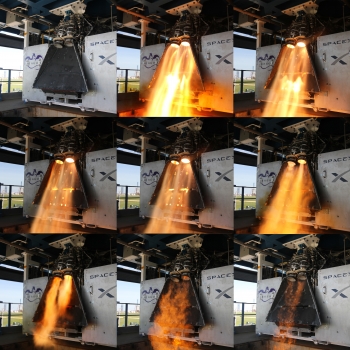

太空探索科技公司飛龍二號太空船新引擎完成設計測試

美國太空探索科技公司(SpaceX)公司的第二代載人飛龍號太空船(Crew Dragon)將會配備新型推進系統。引擎稱為超級天龍(SuperDraco)引擎,已經完成設計及測試。

這個引擎將會是新「飛龍二號」太空船,緊急逃生裝置的關鍵設備。緊急逃生系統可以在太空船升空的任何階段,當出現事故時,太空人具備逃生能力。超級天龍引擎是利用立體打印技術製成。

【圖、文:節錄自互聯網新聞報導】

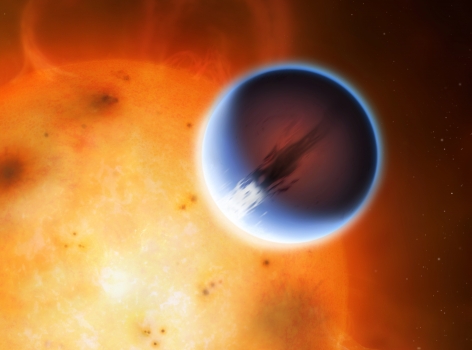

天文學家發現系外行星有地球上二十倍風速的巨大旋風

英國華威大學(University of Warwick)以天文家湯姆·勞登(Tom Louden)為首天體物理學小組,發現一顆編號HD 189733b系外行星上的旋風,風速達到每秒兩公里。這是一個重大發現,說明不僅在太陽系內的行星上存在極端的天氣現象,系外行星上也有相同的情況。

HD 189733b的巨大旋風位於赤道附近,天文學家在高解像度光譜上發現鈉的吸收線,顯示它的大氣溫度較高。量度行星兩邊納吸收線光譜變化,結合了多普勒效應,從大氣結構遠離地球還是接近地球方向推算出其風速,得出風速達到每小時八千七百公里,比目前地球上已知的颶風都要快,接近地球上最快風速的二十倍,相當於音速的七倍。

【圖、文:節譯自華威大學新聞公佈】

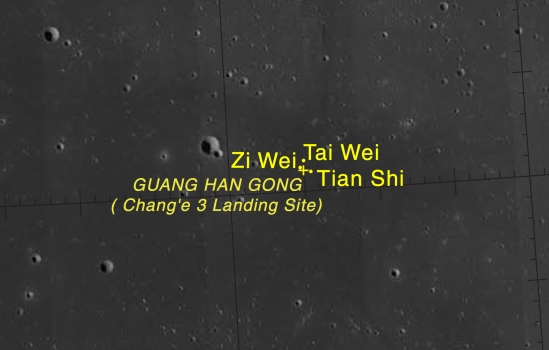

嫦娥三號登月地點正式命名為廣寒宮

國際天文聯會10月5曰公佈,批准將嫦娥三號太空船登陸點周邊區域命名為「廣寒宮」,而附近三個小型隕石坑分別以中國古代天文的三垣,「紫微」垣、「太微」垣和「天市」垣命名。

在2013年12月14日,中國的嫦娥三號太空船成功登陸月球,成為世界上第三個國家能夠成功派太空船登陸月球。

【圖、文:節譯自國際天文聯會網頁;新聞訊息由林景明提示】

廣寒宮,又名蟾宮、月宮,是中國古代神話中對月亮上的宮殿的稱呼,廣寒宮中住有嫦娥及其玉兔,還有吳剛在砍桂樹。

三垣(垣是牆的意思)是為中國古代劃分星空的三個區域,與黃道帶上之二十八宿(粵語讀「叔」,二十八個宿舍的意思)合稱三垣二十八宿。三垣包括上垣之太微垣、中垣之紫微垣及下垣之天市垣;三垣始見於唐初《開元占經》中。

【補充資料:維基百科】

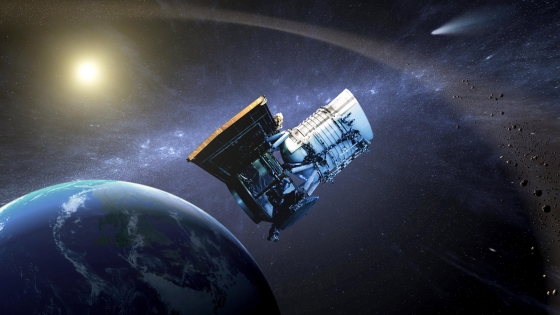

舊探測衛星變身成為近地小行星獵人

美國太空總署2009年12月14日發射口徑0.4米的廣域紅外線巡天探測衛星(Wide-field Infrared Survey Explorer,簡稱 WISE),在2010年10月,衛星上的製冷劑用完,但衛星上各種儀器狀態仍然非常良好。美國太空總署行星部有見及此,出資將這顆人造衛星的用途,更改為進行不使用製冷劑的「搜尋近地天體延伸任務」Near-Earth Object WISE,簡稱 NEOWISE。

「搜尋近地天體延伸任務」是美國太空總署今年資助的五十四個研究計劃之一的近地天體觀測計劃。至今已經完成搜索98%監控名單中超過一萬三千顆近地天體。在觀測過程中,發現多一千五百顆近地天體。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

把整個宇宙搬進了劍橋大學英皇學院禮堂

劍橋大學從來不缺偉大的畢業生,從牛頓到愛丁頓,這所大學在許多領域都表現得十分優秀。上個月,幾位受人尊敬的劍橋大學畢業生聚集在英皇學院禮堂,舉行了一個籌款儀式,其中包括伊安·麥克萊恩爵士(Sir Ian McKellen)、大衛·艾登堡爵士(Sir David Attenborough)和史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)。

學院為此破天荒地邀請藝術家在禮堂內創作了一個小品。這位受邀者來自墨西哥,是一位著名的先鋒派數碼視覺藝術家,名叫米奎爾·切瓦里耶(Miguel Chevalier)。切瓦里耶在整個禮堂內部投上了數碼影像,以視覺方式,對每一位演講者的傑出成就加以了詮釋。

在這些作品中,當屬史蒂芬·霍金部分最令人驚艷(大約在影片2分35秒處)。這座十六世紀禮堂的四壁和拱頂,在瞬間幻化成了一張交錯的星空之網,把宇宙的大美表現得淋漓盡致。

【圖、文:節錄自星空天文網;新聞訊息由林景明提供】

請按左下角「外部連結」觀看有關影片

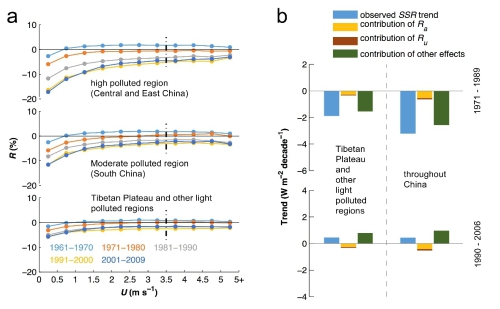

中國風速減弱削弱了太陽輻射

地表太陽輻射驅動著地球表面上水、熱、碳等循環。已有研究發現在全球多數地區地表太陽輻射在上世紀90年代之前呈現持續減弱趨勢,此後輻射增強,而氣溶膠溶度的變化被認為是太陽輻射年代際變化的主導因子。在中國,由於過去幾十年總雲量減少與地表太陽輻射減弱的矛盾,氣溶膠排放增加更是被認為是輻射減弱的罪魁禍首。值得注意的是,風速減弱是過去幾十年中國氣候變化的一個主要特徵,而風速減弱不利於氣溶膠的擴散,因而可能進一步減弱了地表太陽輻射。然而,由於缺乏長期的氣溶膠濃度觀測,使得上述猜想缺乏數據支持。

近日,青藏高原卓越中心陽坤研究員課題組利用常規氣象資料建立了去除雲效應之後的地表太陽輻射和地表風速的統計關係,提供了地表風速減弱可降低地表太陽輻射的明確證據,該效應在污染較嚴重地區可以致使地表太陽輻射降低達15% ,而在青藏高原以及其他污染較輕的地方該效應則可以忽略。當風速強於3.5 m/s ,氣溶膠基本可以通過擴散被清除,地表太陽輻射則不再隨風速改變。利用這一統計關係,陽坤課題組首次建立了定量估計氣溶膠直接輻射效應(包括排放增加的效應與風速減弱的放大效應)對地表太陽輻射長期變化的貢獻。其結果表明,該貢獻值大約為20% ,而不是已有研究認為的主導因子。若考慮氣溶膠排放維持在1960 年代水平,那麼1990 年之後中國地表太陽輻射將會明顯增強。

【圖、文:節錄自中國科學院青藏高原研究所網頁;新聞訊息由林景明提供】

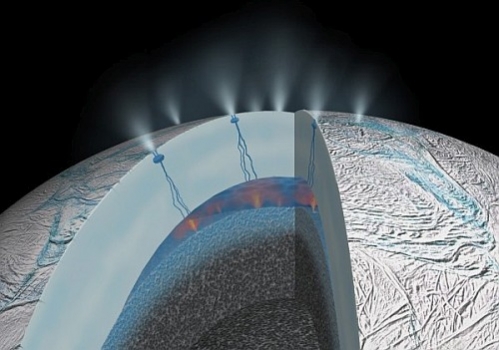

土衛二球粒隕石狀核相互作用產生熱水環境

日本東京大學理學研究科的関根康人、渋谷岳造和鈴木勝彦硏究團隊通過模擬實驗發現,土衛二(Enceladus)核心的成分與原始隕石較為類似,其地下海洋中或存在氫氣。如果這一點得到證實,將表明土衛二地下海洋或具備孕育生命的可能。

為了模擬富含二氧化矽的微小顆粒的產生,硏究小組進行了一次模擬實驗,合成了土衛二環境下的液體。研究表明這些液體的成分同蛇紋石和滑石粉的成分一致,而類似礦物也在原始隕石中發現過。模擬實驗顯示,土衛二地殼下極有可能存在著制氫反應,這能為其中可能的生命形式提供能量。

【圖:美國太空總署;文:節譯自東京大學新聞公佈;新聞訊息由林景明提供】研究論文「土衛二球粒隕石狀核相互作用產生熱水環境」刊登在已經出版的《自然通訊》期刊