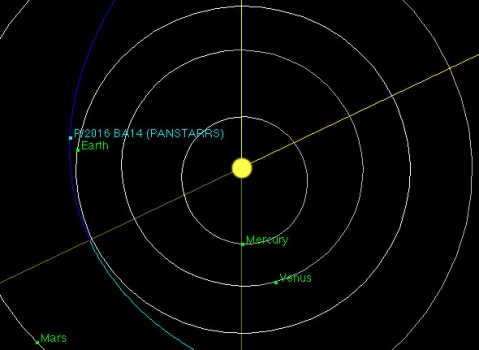

歷史上第三顆最近地球彗星明晚掠過地球

根據彗星專家的軌道計算,P/2016 BA14(PanSTARRS)泛星彗星將於香港時間2016年3月22日晚上23時31分最接近地球,彼時彗星距離地球只有0.02366天文單位(相當於340至350萬公里,或約九倍LD),這是所有已知彗星中,離地球第3近的彗星!(註:LD為lunar distance的縮寫,意為地心至月心的平均距離,相當於384,400公里。)

【圖、文:節錄自台北天文館之網路天文館網頁 ;新聞訊息由林景明提供】

哈勃太空望遠鏡發現超大恒星群

天文學家利用哈勃太空望遠鏡在R136星團中發現超大質量恆星群,這一超大恒星群中的五顆恆星為最新發現,其質量均在太陽的一百倍以上。另外四顆在2010年發現,其質量均在太陽的一百五十倍以上。它們是目前科學家發現的最大的恆星樣本。

R136星團的寬度只有幾光年,坐落在蜘蛛星雲,距地球約十七萬光年。這一年輕的星團中有很多質量極大、明亮熾熱的恆星,它們的能量主要以紫外線的方式輻射出來。天文學家也正是通過紫外線發現了這些超大質量恆星的存在。

這九顆超大質量恆星不但質量極大,而且極為明亮,它們加在一起亮度是太陽的三千萬倍。除此之外,科學家還在這個星團中發現十幾個質量超過太陽五十倍的恆星。

天文學家還通過紫外線研究了這些龐然大物釋放出的能量,並發現它們每個月都以1%的光速噴射出相當於地球質量的物質。也就是說,它們短暫的生命一直在經歷劇烈的減肥過程。

【圖:美國太空總署;文:節錄自國家航天局網頁 ;新聞訊息由林景明提供】研究全文將會刊登在英國《皇家天文學會月刊》

天宮一號全面完成各項試驗正式終止數據服務

已經飛行了1,630天的天宮一號目標飛行器在完成了與三艘神舟飛船交會對接和各項試驗任務後,由於已超期服役兩年半時間,其功能於近日失效,正式終止數據服務。地面跟蹤觀測顯示,天宮一號目前仍在其設計軌道飛行。

天宮一號是實施空間交會對接的目標飛行器,設計壽命2年。2011年9月29日,天宮一號發射入軌,先後與神舟八號、九號和十號飛船圓滿完成多次空間交會對接,按計劃開展了一系列空間科學實驗和應用試驗。

2013年6月神舟十號飛船返回後,天宮一號即完成主要使命。超期服役期間,繼續利用天宮一號開展了航天技術試驗、對地遙感應用和太空環境探測,驗證了低軌長壽命載人航天器設計、製造、管理、控制相關技術,獲取了大量有價值的數據信息和應用成果,為空間站的建設運營和載人航天成果的應用推廣積累了重要經驗。

中國載人航天工程辦公室表示,目前天宮一號的飛行軌道仍在持續、密切地跟踪監視之中。根據預測,天宮一號的飛行軌道將在今後數月內逐步降低,並最終再入大氣層燒毀。

【圖:互聯網;文:節錄自中國載人航天工程辦公室網頁;新聞訊息由林景明提供】

中國重力波工程天琴計劃基礎設施工程建設奠基儀式

今日上午,中國重力波工程「天琴計劃」基礎設施工程建設在中山大學珠海校區沕水湖畔舉行奠基儀式。儀式中,羅俊校長簡要介紹了「天琴計劃」的概況和意義。他強調,美國已在地面探測重力波佔得先機,太空重力波探測在國際上還是空白。

根據規劃,「天琴計劃」的主要基礎設施將在中山大學珠海校區進行建設。總體分兩期進行,本次儀式是第一期工程開工奠基,建設項目包含三萬平方米的科研綜合樓、一萬平方米的山洞超靜實驗室、鳳凰山頂五千平方米的集科研、教學、科普於一體的多功能觀測台站,以及上山公路等。

【圖、文:節錄自中山大學新聞報導】

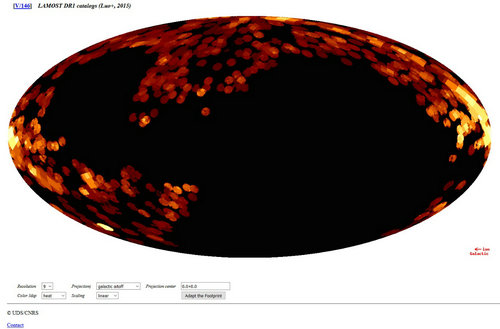

郭守敬望遠鏡第一批巡天數據融入CDS VizieR系統

郭守敬望遠鏡第一批巡天數據(LAMOST DR1 )正式被法國斯特拉斯堡天文數據中心(CDS )的VizieR 數據庫系統收錄,獲得 V/146 的永久星表編號,同時同步到VizieR 在英國、美國、日本、南非、印度、中國、加拿大的鏡像系統。這個目前世界上最大的天體光譜巡天數據集完整地融入了國際天文數據庫系統。星表和光譜數據均可按照國際虛擬天文台的標準接口和檢索方式訪問,並能方便地與其他數據交叉融合使用。

2015 年3 月19 日中國科學院國家天文台對全世界發布郭守敬望遠鏡(LAMOST )第一批巡天光譜數據。在國家天文台LAMOST 運行和發展中心、中國虛擬天文台(China-VO )、法國斯特拉斯堡天文數據中心的共同努力下,LAMOST DR1 實現了與VizieR 系統的集成。VizieR 數據庫是天文學家最常使用的天文數據系統之一,目前已經收錄的各類天文數據集達到14,300 多個。

【圖、文:節錄自中國科學院國家天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】

中國第三十二次南極科學考察隊收集六百三十塊隕石

中國南極格羅夫山科學考察隊在南極格羅夫山地區共收集到隕石630塊,總重量為1722克,其中最大一塊438克。至今中國擁有南極隕石數量已經達12,665 塊,成為世界上第三個擁有最多南極隕石的國家。

今次南極科學考察隊共安收集隕石五天,主要採用人工徒步行走和肉眼識別的方式收集。通過現場初步分類,確定收集到的630塊隕石中可能包括橄輝無球粒隕石、玄武岩質無球粒隕石、橄欖隕鐵、三型普通球粒隕石和碳質球粒隕石等特殊類型隕石約十塊。同時,還首次通過無人機航拍方式,觀測冰流方向、探路和尋找碎石帶分佈區,為隕石尋找工作提供參考。

【圖、文:節錄自互聯網新聞報導】

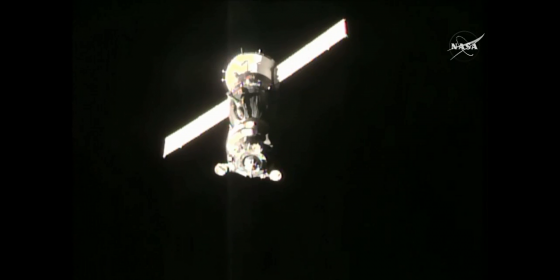

聯盟號運載火箭及載人太空船今早順利發射升空

俄羅斯聯盟-FG運載火箭和聯盟號TMA-20M載人太空船,今早在拜科努爾火箭發射場香港時間5時27分成功發射升空。太空船乘載三位太空人,預計中午抵達國際太空站。

此次飛赴國際太空站的三名太空人是俄羅斯太空人阿列克謝·奧夫奇寧(Alexey Ovchinin)、奧列格·斯克里波奇卡(Oleg Skripochka)和美國太空人傑夫·威廉斯(Jeff Williams),他們預計將在太空站停留173天,完成約二百五十項醫學、生物學實驗。

按照原定計劃,此次飛行應該使用俄羅斯新系列載人太空船「聯盟MS-01」,但最終仍然使用「聯盟TMA」系列載人太空船。這次發射的「聯盟TMA-20M」太空船上特別繪有紀念加加林太空飛行五十五週年的肖像圖案。

【圖:美國太空總署;文:節譯自俄羅斯互聯網新聞報導】

聯盟號載人太空船今日中午順利與太空站對接

俄羅斯聯盟-FG運載火箭和聯盟號TMA-20M載人太空船,今日中午香港時間11時09分抵達國際太空站。三位太空人順利進入國際太空站。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

請按左下角「外部連結」觀看聯盟號TMA-20M載人太空船與國際太空站對接影片

俄羅斯未來十年航天撥款顯著縮減

俄羅斯政府3月17日批准了2016至2025年聯邦航天計劃草案,目前獲批的俄聯邦航天計劃撥款比最初方案削減了30%。根據其撥款計劃,到2025年,俄政府將投入1.4兆盧布(港幣1,594億元,新台幣6,662億元,人民幣1,330億元)發展本國航天業。此外,俄航天部門在2021年後可能會獲得追加撥款1,150億盧布(港幣176億元,新台幣738億元,人民幣147億元)。從計劃草案來看,其撥款額度比俄去年春季在初步方案中提出的2兆盧布航天撥款削減了三成。

梅德韋傑夫(Dmitry Anatolyevich Medvedev)承認未來十年俄聯邦航天計劃所需資金規模龐大,雖然目前俄經濟狀況不好,但政府還是予以批准。主管俄航天領域的副總理羅戈津(Dmitry Rogozin)說,儘管對撥款初步方案進行了削減,但依然設法保留了需要優先發展的航天項目。

這些優先項目包括利用安加拉火箭運載新一代載人太空船的飛行試驗;俄東方航天發射場從2023年起承擔為國際太空站服務的發射任務;繼續開展名為共振的太陽研究項目;發展並維持在軌衛星集群;發射五個月球探測器,開展月球考察等基礎航天研究;參與維護國際太空站等。

俄羅斯航天集團公司總裁科馬羅夫(Igor Komarov)此前表示,由於航天撥款縮水,俄未來十年航天計劃將大幅瘦身,研製和發射的航天器數量由此前計劃的185個降至150個,一些航天項目也將推遲實施時間。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁 ;新聞訊息由林景明提供】

日本創業公司將開發昆蟲型月球探測機械人

日本白兔(HAKUTO)團隊研發的月球漫遊機器人,參加了谷歌月球探索大獎(Google Lunar Exploration Prize,簡稱 Google XPrize)比賽。

日本宇宙開發創業企業 ispace 將攜手日本宇宙航空研究開發機構共同開發能高效探測月球表面的昆蟲型機械人。可以像蝗蟲一樣跳躍的小型機械人,將易於調查環形山的內部和丘狀地形。手掌大小的昆蟲型機械人將配備攝像頭、傳感器和通訊功能,可掌握月球表面資源的位置和地形。除了蝗蟲型之外,該公司還計劃開發猶如毛毛蟲一樣在壁面上爬行的機械人。

以往的探測器都較大,難以調查環形山的內部等。該公司將在資金和研究方面接受日本宇宙航空研究開發機構的支援。在機械人設計和驗證實驗方面,還將攜手日本東北大學的研究室。

該公司計劃2016至2017年向月球發射無人探測器。預計2018年以後發射的月球探測器計劃搭載約數百個昆蟲型機械人,這些機械人將用於更加詳細地掌握月球表面情況。

【圖:白兔團隊;文:節錄自國家航天局網頁 ;新聞訊息由林景明提供】

請按左下角「外部連結」觀看有關影片

團隊的標誌內置為主題的長耳朵和首字母H,是白兔的象徵,有崛起的形象設計和飛行的意義。在標誌頂部是天兔星座,向宇宙挑戰。紅色作為代表日本的顏色。