搜索重力波可以深入了解星系演化和合併

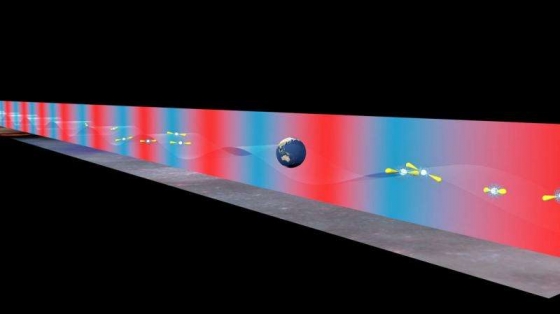

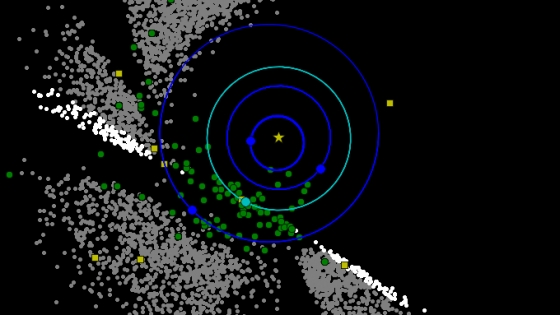

美國激光干涉重力波天文台(LIGO)探測到由兩個分別是太陽的29倍和36倍質量的黑洞,合併時產生的重力波。來自北美納赫茲重力波天文台(North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves,簡稱 NANOGrav)的研究人員,花費了十多年的時間,搜索由質量比激光干涉重力波天文台偵測到的雙黑洞更大數百萬倍的低頻引力波。

分析北美納赫茲重力波天文台過去九年的數據,得出這種超大質量雙黑洞在整個宇宙中普遍存在的限制。現時科學家對於星系合併頻密程度的限制,令到找尋到超大質量雙黑洞較預期少。這個結果對我們認識星系與它的中央黑洞共同演化過程,有深遠的影響。

【圖、文:節譯自國家射電天文台新聞公佈】

Nano Hertz

南極亮星巡天望遠鏡在南極中山站投入觀測

南極亮星巡天望遠鏡4月1日在中國南極中山站正式開光,望遠鏡拍攝了杜鵑座47球狀星團,效果非常理想,標誌著南極亮星巡天望遠鏡正式在南極中山站投入實際觀測。 南極亮星巡天望遠鏡由中國科學院國家天文台南京天文光學技術研究所、中國科學技術大學和中國極地研究中心聯合研製,南京天光所負責望遠鏡主體設備的研製,中科大負責相機系統和遠程控制系統,極地中心負責運行觀測。 望遠鏡是首台安裝於南極中山站的光學望遠鏡,主要科學目標是利用極夜連續觀測窗口進行二十四小時不間斷監測,研究目標天體的變化規律,這是其它天文台址不能實現的觀測模式。

南極亮星巡天望遠鏡口徑300毫米,視場4.8度,實現了多波段,大視場的觀測。望遠鏡充分考慮了南極的極端運行環境,鏡面防霜、精密調焦、濾光片切換和自動指向跟踪功能,實現了無人看守的全自動運行。 望遠鏡在2013年12月開始研製,2015年4月至6月,在雲南麗江高美古觀測站進行了為期兩個月的測試,對望遠鏡的整體性能進行了測試。 2015年10月,望遠鏡由雪龍號考察船運往南極中山站。 南極亮星巡天望遠鏡在中山站觀測,不但測試望遠鏡應對極端環境的能力,而且要發揮中山站在南極崑崙站天文的支撐和保障作用。

【圖、文:節錄自中國科學院國家天文台南京天文光學技術研究所網頁】

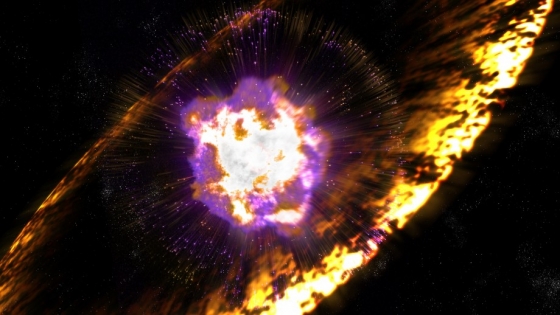

超新星向地球簇射放射性殘骸

一隊由澳洲國立大學安東·瓦爾納(Anto Wallner)博士領導的國際科學家小組,發現鄰近太陽系曾經出現一系列大型超新星爆炸的證據,這些超新星向地球簇射了放射性殘骸。科學家在太平洋,大西洋,印度洋鑽探搜集的沉積物與地殼樣本中發現了放射性鐵-60同位素。鐵-60同位素出現在距今三百二十萬年到一百七十萬年,對於天文學來說是相對較近的年代。

瓦爾納指出,搜集得到的鐵-60同位素樣本最早和最遲的相差達到一百五十萬年,表示並非由單獨一次的超新星形成,而是一連串超新星爆炸發生後,有一段長時間,帶有放射性的物質相繼飛濺來到地球。

【圖、文:林景明節譯自每日科學網頁】研究論文發表於4月6日出版的《自然》期刊

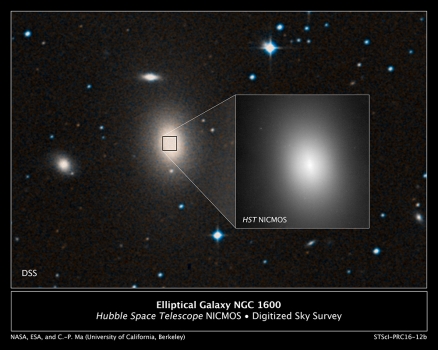

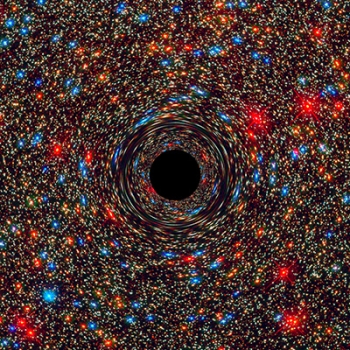

超大質量黑洞可能潛伏在宇宙四處

到目前為至,質量超過一百億倍太陽質量的最大型超大質量黑洞都是位在一群大型星系密集區中的一個非常大的星系核心。其中的冠軍是2011年由加大柏克萊分校研究團隊在后髮座星系團(Coma Cluster)中發現的,達二百一十億倍太陽質量之多,位在NGC 4889星系中心,

最近新發現的超大質量黑洞位在NGC 1600星系中,距離地球約二億光年。這項發現最有趣之處在於NGC 1600位在和后髮座星系團相反的波江座方向,通常被天文學家視為「宇宙沙漠」的地方。馬中珮領軍的大質量巡天計劃(Massive Survey)專門在本地宇宙裡搜尋研究質量超過最大質量的星系,希望能藉此瞭解星系如何形成、超大質量黑洞如何長大等問題。

2011年時在NGC 4889星系中發現二百一十億倍太陽質量的超大質量黑洞時,其實質量估計的誤差範圍很大,從三十億倍到二百一十億倍不等。而NGC 1600中心估計高達一百七十億倍太陽質量的超大質量黑洞卻精確得多,其估計範圍是一百五十五億倍到一百八十五億倍太陽質量。

有趣的是,NGC 1600星系中心附近的恆星運動的模式看起來像是雙黑洞狀態。由於大型星系一般是經由較小的星系合併而成長茁壯,原來星系核心的超大質量黑洞在合併後仍會存在一段時間,所以在大型星系中心有雙黑洞是很常見的事。不過雙黑洞最終會落往合併後的星系中心,黑洞本身也會合併成一個更大的黑洞,並在最終合併過程中發射出大量重力波;目前正在計畫中的進化型激光干涉太空天線(Evolved Laser Interferometer Space Antenna,簡稱 eLISA)就是希望能偵測到大質量黑洞合併時發出的重力波。其它的可能就是偵測毫秒脈衝星可能有奈秒等級的訊號跳動現象。

【圖:美國太空總署哈勃太空望遠鏡;文:節錄自台北天文館之網路天文館網頁 ;新聞訊息由林景明提供】

「激光」台灣譯作:雷射

「脈衝星」台灣譯作:波霎

「重力波」中國大陸譯作:引力波

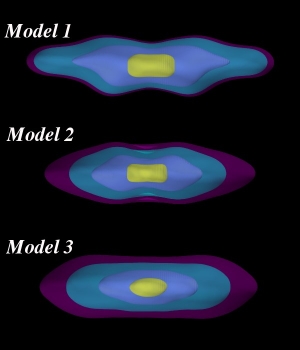

上海天文台揭秘銀河系核球的X型結構

我們所居住的銀河系如何演化成它現在的樣子,它未來的命運又將怎樣,是目前天文學研究的熱點領域之一。銀河系是一個由中心核球、銀盤及暗物質暈構成的大質量旋渦星系。旋渦星系的核球與中心超大質量黑洞緊密相關,理解銀河系的核球對於構建整個銀河系演化的圖景至關重要。

近幾年來,中國科學院上海天文台星系宇宙學研究中心研究員沈俊太領導的星系動力學團組發表了一系列有關銀河系核球方面原創性的研究工作。他們構建了高精度的銀河系多體數值模擬模型,對銀河系的核球結構做出了嶄新的全面認識,提出了銀河系核球是個「偽核球」,基於模擬對觀測上看到的X型結構進行了軌道分析,並檢驗出X型結構可能是核球中三維花生狀結構的視覺效應。

【圖、文:節錄自中國科學院上海天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在已經出版的《天體物理學報》

廣域紅外線巡天探測衛星兩年間共發現72顆新的近地小行星

廣域紅外線巡天探測衛星探測近地天體計劃( Near-Earth Object Wide-field Survey Explorer mission ,簡稱 NEOWISE))在2013年12月19日恢復觀測以來,兩年間總共監測了439顆近地小行星,其中72顆是新發現。在新發現的72顆近地小行星之中,8顆有潛在撞擊地球的危險。

廣域紅外線巡天探測衛星測近地天體計劃首席科學家艾美·美莎(Amy Mainzer)指出,這一枝紅外線太空望遠鏡可以補充地面可見光望遠鏡的不足,能夠有效發現更多較暗的近地天體,這些近地天體平均都有幾百米闊。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

請按左下角「外部連結」觀看有關影片

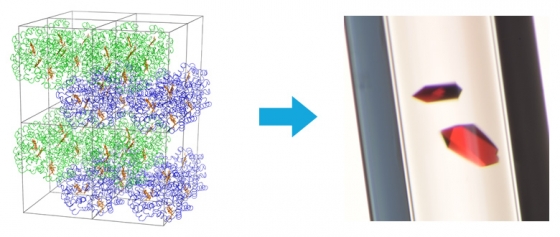

日本在國際太空站試驗製造高品質蛋白質晶體

日本宇宙航空研究開發機構星期日(4月3日)開始在國際太空站的日本實驗艙試驗製造優質蛋白質晶體,這是蛋白質晶體生長 (Protein Crystal Growth)實驗系列第四實驗的第二階段。

以往科學家在地面生長蛋白質晶體,由於重力的影響,難以獲得高品質的晶體;而太空微重力環境,卻可以為生長高品質蛋白質晶體提供理想的條件。由於生命主要是由核酸、蛋白質等生物大分子構成,而人體有十萬種以上,整個自然界大約有一百億種,具有獨特的功能的蛋白質。

因為蛋白質是生命中成幾乎所有功能不可缺少的物質。要解開生命之謎,就一定要研究這些生物大分子,而可供測試的蛋白質晶體,對於分析研究生物大分子特殊結構是不可缺少。

【圖、文:節譯自日本宇宙航空研究開發機構網頁】

蛋白以這種方式也可被稱為生命活動主導作用,只有人體在10萬以上,是也存在確實在整個自然界約100億種,具有獨特的功能,決定各(功能)我們支持生命活動。

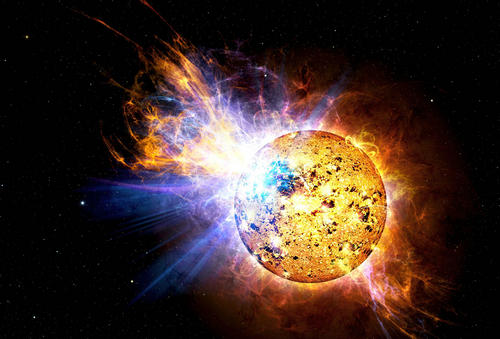

丹麥天文學家利用郭守敬望遠鏡發現太陽噴發超級耀斑可摧毀地球大氣層

強大的太陽風暴會時不時地襲擊地球,在地球上產生極光,並在極少情況下造成供電中斷。然而,如果地球遭到超級耀斑的襲擊,它造成的世界末日般的破壞絕非這些現象可比。近日,由丹麥奧胡斯大學(Aarhus University)克里斯托弗·卡羅夫(Christoffer Karoff)領導的一個國際研究團隊已向我們表明這一情景存在著極大的現實可能性。

大規模爆發過程中太陽拋射出巨量的熱等離子體,這可能會給地球帶來嚴重後果。然而,太陽的爆發完全無法與我們在其他恆星上看到的爆發相比,我們因此稱之為超級耀斑 。自從四年前刻卜勒(Kepler)太空望遠鏡發現大量超級耀斑以來,它始終是一個謎。超級耀斑與太陽耀斑具有相同的形成機制嗎?如果答案是肯定的,這是否意味著太陽也有產生超級耀斑的能力?

卡羅夫團隊分析了中國郭守敬望遠鏡觀測的5,648顆恆星的表面磁場數據,結果顯示這些超級耀斑很可能與太陽耀斑有相同的形成機制。

【圖:美國太空總署;文:節錄自中國科學院國家天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在已經出版的《自然通訊》

「刻卜勒」台灣譯作:克卜勒,中國大陸譯作:開普勒

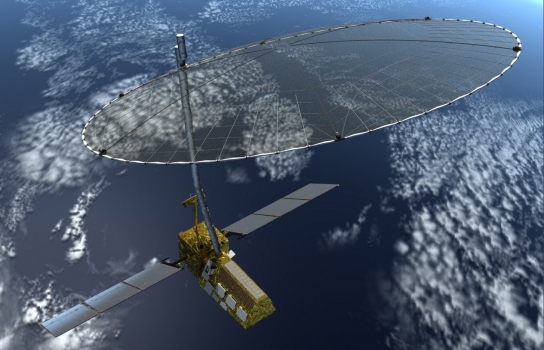

美國和印度將首次合作發射衛星研究自然災害

美國太空總署和印度太空研究組織合作的美印合成孔徑雷達衛星(NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar ,簡稱 NISAR)是兩國共同開發的雙頻率合成孔徑雷達衛星。該衛星將是第一個使用雙頻雷達成像衛星,計劃用於遙感觀察一些地球上最複雜的過程,包括測量生態系統干擾 、冰蓋崩塌、自然災害、地震、海嘯、火山爆發和山泥傾瀉。

根據協議條款,美國太空總署提供L波段合成孔徑雷達、科學數據、導航衛星接收器、固態記錄儀、有效載荷數據系統和高速率通訊系統。 印度太空間研究組織提供衛星總線、S波段合成孔徑雷達、運載火箭和相關發射服務。

美國太空總署計劃在2020至2021年期間發射這顆衛星。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

美國華裔天文學家找到超大黑洞

加州柏克萊大學華裔女天體物理學家馬中珮教授,發現位於波江座NGC 1600星系中心,有一個質量達到太陽170億倍的超大黑洞。這個黑洞質量僅次於位於后髪座NGC 4889星系中、質量達到太陽210億倍的最大黑洞。

【圖、文:節譯自美國太空總署哈勃太空望遠鏡網頁】

馬中珮(1966年-),原籍台灣,柏克萊加州大學天體物理學教授,台灣中央研究院天文所兼任副研究員。