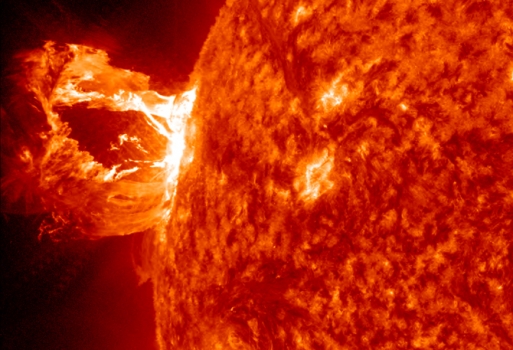

美國太空總署發現太陽超級耀斑有助地球早期生命存活

美國太空總署一項研究發現,年輕時的活躍太陽,可能有助於給早期地球生命提供所需成分和氣候。

氮是地球生命必需的基本組成,但在地球早期,氮可能只是以氮氣形式存在於地球大氣中,而且是一種很少參加化學反應的惰性物質。分解大氣中的氮分子是一個高耗能過程,但只有這樣才能讓生物可以更好地利用重組後的氮元素。

位於美國馬里蘭州戈達德太空飛行中心的弗德米拉·亞帕信(Vladimir Airapetian)和他的研究團隊,通過天文望遠鏡對恆星風暴(與太陽類似的年輕恆星上大規模噴出的高能粒子)進行了觀察,推測早期太陽可能也有類似的恆星風暴頻繁向地球拋出高能粒子。這些被叫做超級耀斑的太陽風暴觸發了早期地球大氣的化學變化。研究人員估計,當時帶電粒子云襲擊地球的頻率很高,一天會有多次。超級耀斑與地球互動的數值模擬表明,超級耀斑擾亂了地球磁場,在地球兩極製造出大量的地磁缺口,從而讓高能粒子能夠穿過大氣層。

研究人員隨後發現,高能太陽粒子和包括氮分子在內的地球大氣層成分能相互作用,產生一氧化二氮和氰化氫。氰化氫可能給構建氨基酸等生物分子提供了氮源;而一氧化二氮這種強溫室氣體可能幫助地球表面溫度上升到了可以支撐液態水和生命的程度。這一切發生的時候太陽雖然有很多風暴,卻比現在要暗三成。

【圖:美國太空總署;文:節錄自國家航天局網頁】

中國在南極中山站首台光學望遠鏡正式投入實際觀測

中國在南極中山站的第一台光學望遠鏡南極亮星巡天望遠鏡(Bright Star Sky Survey,簡稱 BSST)正式投入實際觀測,與國內幾名頂尖的深空攝影愛好者合作,拍攝首張深空照片:璀璨明亮的奧米茄星團 ( NGC 5139)。

南極亮星巡天望遠鏡由中科院國家天文台南京天光所和中國科大極地研究中心聯合研製,利用南極極夜和良好視寧度的優勢,為中國天文學家提供更新更好的觀測基地。在中山站停留繼續調試一段時間後,BSST將最終放置在南極海拔四千餘米的冰穹A上的崑崙站,這裡也是全球數個最佳天文觀測地之一。

【圖、文:節錄自中國國家天文網頁;新聞訊息由林景明提供】

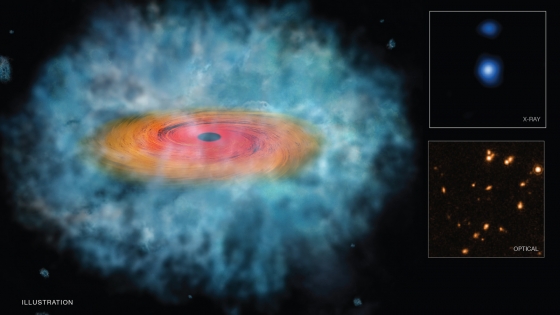

天文學家利用太空望遠鏡找到如何快速形成巨大黑洞的線索

美國太空總署天文學家利用錢德拉X射線天文台、哈勃太空望遠鏡和史匹哲太空望遠鏡的數據,找到如何快速形成巨大黑洞的線索,以確定這些可能的黑洞種子(black hole seeds)。

現時有兩種黑洞理論去解釋質量可以達到太陽幾十億甚至上百億倍超級黑洞形成的原因。第一種理論認為,超級黑洞是由於恆星碰撞形成的標準黑洞,其後互相融合產生;第二種理論認為,氣體雲的碰撞形成「黑洞種子」,種子繼續長大而成超級黑洞。今次研究發現,大黑洞可以直接由氣體雲互相碰撞而形成。之後,這種黑洞好像種子一樣,逐漸長大成為超級巨大的黑洞。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】研究全文刊登在已經出版的英國《皇家天文學會月報》

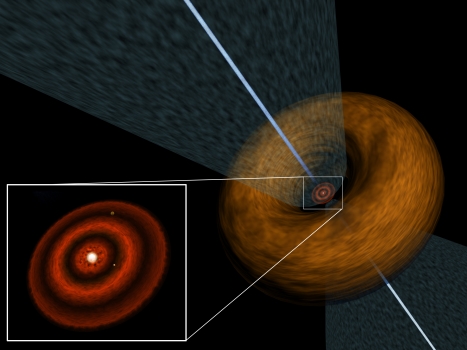

台灣天文研究團隊揭秘原行星盤氣體環狀間隙

中央研究院天文所研究團隊使用阿塔卡瑪大型毫米/亞毫米波陣列(ALMA)取得原行星盤分子譜線最佳影像,首度揭露金牛座HL星原行星盤上的氣體環和環狀間隙,能更直接的推測行星質量,獲知該正在形成行星質量可能與木星一樣大。本研究成果提供了行星形成時間及行星形成標準模型重要參考。

ALMA曾於2014年年底對金牛座HL星進行長基線觀測,並於2015年三月向全球發表了解析力為0.03至0.07角秒的連續譜影像。毫米及次毫米波的連續譜追蹤的是原行星盤上塵埃的分佈,ALMA高解析力的影像顯示了金牛座HL星的原行星盤有著一圈圈的塵埃環和間隙,認為是行星正在形成的證據。然而,顏士韋博士表示:「原行星盤的主要成分是氣體,塵埃只貢獻了原行星盤中百分之一左右的質量。」要完整敘述原行星盤上發生什麼事,如果只看塵埃而不知氣體狀況如何,就如同見樹不見林,因此本次研究成果,能幫助正確解讀金牛座HL星原行星盤。

無論是要確切了解行星是否正在金牛座HL星周圍形成,或要推測行星的質量,都需要極高解析力的分子譜線影像,用來追蹤氣體的分佈。ALMA長基線觀測資料公開後,中央研究院天文所研究團隊進一步處理及分析觀測數據,成功重建高解析力的HCO+影像。重建出的影像解析力高達到0.07角秒,是目前原行星盤的分子譜線影像中最好的。

研究結果顯示,正在形成的行星其質量約和木星一樣大。如果觀測到的氣體間隙確實是由行星所造成,行星形成的時間就比預期的早很多,需要對標準模型進行修正或是建立新的行星形成理論。

【圖、文:節錄自台北天文館之網路天文館網頁;新聞訊息由林景明提供】

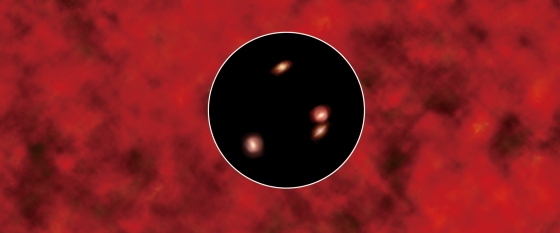

阿塔卡馬大型毫米波/亞毫米波陣列解答了紅外背景謎題

有看過「銀河」嗎?它是一條懸在夜空中若隱若現的光帶,只有晴朗無雲,沒有月光的夜晚、在非常黑的地方才能看得到。在望遠鏡還沒發明以前,沒有人知道這黯淡的光暈究竟是什麼。後來人們才漸漸明白,銀河,是成千上萬發出微弱星光的恆星組成。若不藉望遠鏡,沒有人的眼力能個別解析單一恆星,所看到的星光,其實發自恆星組成集合。

在紅外和次毫米波波段裡,整個天空中到處有類似的輝光。即所謂宇宙紅外線背景輻射(Cosmic infrared background,簡稱 CIB)。雖然人眼看不到這微弱的光輝,但紅外望遠鏡和太空望遠鏡,卻不管朝宇宙哪個方向看都一定會偵測到這個。沒有人了解那是什麼。

現在,阿塔卡馬大型毫米波/亞毫米波陣列(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array,簡稱 ALMA)解答了這個謎。在阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列的舊檔案中,日本東京大學碩士班研究生藤本征史所領導的團隊取仔細檢查,在毫米和次毫米波段中去找極微弱的輻射源。結果發現133個黯淡輻射源。他們又把這133個輻射源與哈伯太空望遠鏡及日本在夏威夷的Subaru望遠鏡的相關資料做比對,結果發現,原來其中有80個(約60%)是非常遙遠的星系。

天文學家從這些ALMA舊資料中所發現到的毫米及次毫米波輻射源雖然暗淡,極有可能,還是最亮的。有更多更微弱的(輻射源),甚至ALMA也沒看到。因此,該團隊認為,宇宙紅外背景輻射完全不是均勻一致的輝光。相反地,是由無數暗淡、離散的輻射源組成。只不過在此之前的望遠鏡並沒辦法將這些離散輻射源一一識別──就好像我們的眼睛無法在銀河那條黯淡光帶上分辨出單一恆星一樣。

如果遙遠星系佔這些暗淡輻射源的比例是60%,那剩下40%是什麼呢?沒有人知道,但有可能是含大量塵埃的小星系。其塵埃量大到一個程度,星系裡的可見光和紅外輻射都沒辦法出得來。

【圖、文:節錄自ALMA天文臺全球合作計畫網頁】

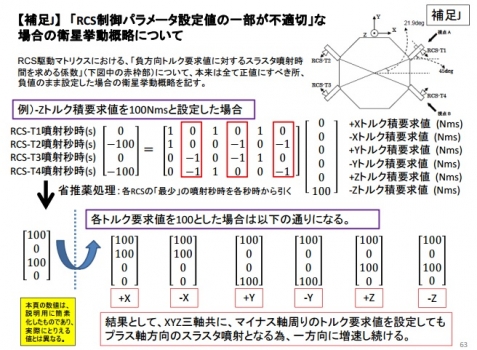

調查報告指日本X射線天文衛星故障原因係人為失誤

日本宇宙航空研究開發機構事故檢證委員會昨日提交有關日本X射線天文衛星故障原因報告,指出令到衛星上的太陽能電池面板破損,而無法運作的原因是由於地面控制中心由於工作人員之間溝通不足,未能準確傳達數值的正確計算方法。操作失誤,向衛星發送錯誤指令。

在今年3月底,X射線天文衛星的姿勢控制系統發生故障。為了修復異常的姿勢,工作人員提前向衛星輸送噴射引擎的指令,但輸入時,錯誤地將的正負數值倒轉,導致引擎出現異常噴射,令到衛星開始高速旋轉,太陽能電池面板無法支掙而折斷,衛星失去電力而無法繼續運行。

報告亦指出,設計衛星操作系統沒有一套自行檢查輸入數值錯誤預防機制,以及指令發送前檢查手續不足,都是導致今次事故的根源之一。

【圖、文:節譯自日本宇宙航空研究開發機構新聞公佈】

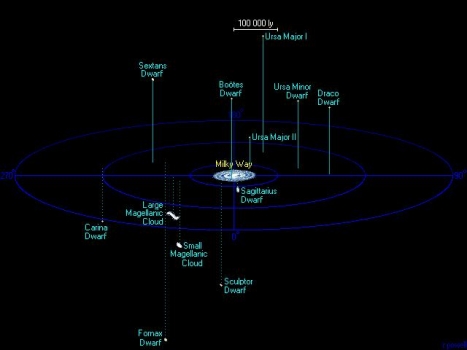

紫金山天文台揭露銀河系衛星星系奇異分佈的可能起源

紫金山天文台南極天文和射電天文研究部康熙研究員帶領的團組研究了銀河系衛星星系的速度分佈,指出其奇異分佈可以用目前流行的冷暗物質模型解釋,同時他們也指出:與大部分漩渦星系不一樣,我們所在的銀河系形成歷史可能比較特殊,宇宙中呈現銀河系衛星星系這種分佈的可能性只有百分之一。

天文學家一直關心銀河系的形成與演化,一方面銀河系是人類的家園,另一方面,目前的大部分觀測只能對銀河系及其周邊進行高精度觀測。科學家普遍相信銀河系可以作為一個本地實驗室,用來檢驗我們的宇宙學模型和星系形成過程。

2005年科學家(Kroupa等)發現銀河系的大部分衛星星系分佈在一個跟銀河系盤面垂直的一個大平面上,且具有一致的角動量方向。研究表明此類分佈很難用標準宇宙學模型解釋,其形成概率小於1%。 2012年科學家(Boylan-Kolchin等)進一步發現銀河系衛星星系的旋轉速度分佈比較奇特:銀河系最大的兩個衛星星系(大、小麥哲倫星系)的旋轉速度都大於每秒六十公里,其它衛星星系的旋轉速度都小於每秒三十公里在這之間沒有觀測到任何衛星星系。理論預測銀河系內具有旋轉速度大於每秒三十公里的衛星星系應該接近十個,直觀的解釋是大部分這些衛星星系沒能形成足夠多的恆星而被人類觀測到。科學家很難理解這些大的衛星星系為什麼沒有產生足夠恆星,這就是所謂的大到不能倒下的問題。

衛星星系的奇異速度分佈引發了種種解釋,包括改變銀河系的質量,恆星形成過程對旋轉速度的影響,甚至修改冷暗物質模型等。康熙、王蕾、羅煜等人利用目前最大規模的斯隆巡天的星系群樣本,研究了類似銀河系衛星星系速度分佈出現的概率,發現這種情況在星系群中只有1%的可能性。利用數值模擬研究,他們進一步發現出現這種奇異分佈其實跟星系群的形成歷史有關,大約1%的星系群在其形成過程中只吞食了一個大質量衛星星系,吞食的其他衛星星系質量都偏小,因此形成了類似銀河系這樣的一個較大的空白區域。

康熙研究員等人的研究表明銀河系可以很自然的呈現出衛星星系的奇異分佈,而不需要藉助其它解決辦法,只不過這種情況出現的概率偏小,意味著我們的銀河系在宇宙中也許真的很特殊。

【圖:互聯網;文:節錄自中國科學院紫金山天文台網頁 ;新聞訊息由林景明提供】

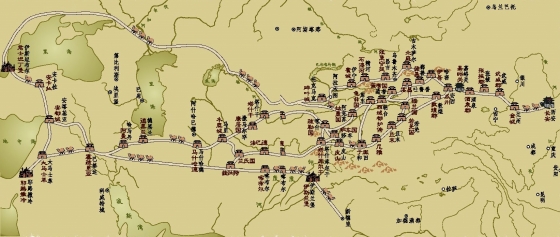

第229864號小行星命名為「絲綢之路」

根據國際小行星中心本月21號公佈的第99895-100318號通報,第229864號小行星命名為「絲綢之路」,該小行星由紫金山天文台盱眙觀測站於2009年10月14日發現。

絲綢之路(簡稱絲路),是一條連接中國長安至地中海各國的古代商業貿易與文化傳播的陸路通道網。長安-天山廊道在2014被聯合國教科文組織列為世界遺產。

【圖:互聯網;文:節譯自國際天文聯會小行星通告 ;新聞訊息由林景明提供】

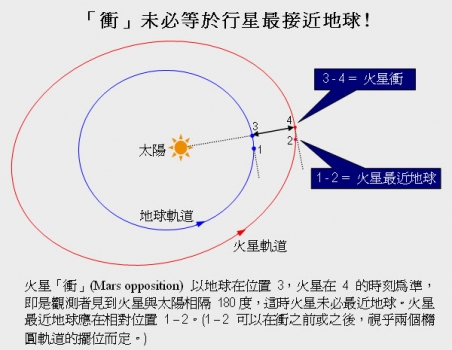

火星衝未必等於火星最接近地球

這次火星衝同時也是十年來火星最近、最大也最亮的一次衝,雖然視直徑只有18.4角秒,比不上2003年8月的25.1角秒,也略遜於2018年7月的24.3角秒,但比起2832年3月,八百年來最糟的一次衝(13.7角秒)可是好得多了!這也是自2005年以來,最佳的火星觀測機會。但您知道嗎?火星真正離地球最近的時刻其實是在衝的8天後,也就是5月31日的5:34,那時火星與地球間的距離將只有0.503AU(約7,528萬公里),視直徑達18.6角秒!在衝前後期間內,不但整夜可以觀測,而且火星又大、又圓、又亮,甚至利用小型望遠鏡就可以看見一些火星地表明顯的特徵,是天文學家及同好們觀賞火星的大好時機!

【圖:朱永鴻、文:節錄自台北天文館之網路天文館網頁;新聞訊息由林景明提供】

上次火星大接近 2003年8月27日,視直徑25.11角秒 (2003年8月29日火星衝)

下次火星大接近 2018年7月31日,視直徑24.31角秒 (2018年7月27日火星衝)

由公元0年至3010年期間,火星最大接近在 2729年9月8日,視直徑25.16角秒

在火星大接近日期前或後的「衝」叫做「大衝」,非大接近期間的「衝」只叫做「衝」,沒有「小衝」或者「小接近」的說法

科學家發現兩個年輕的環形山

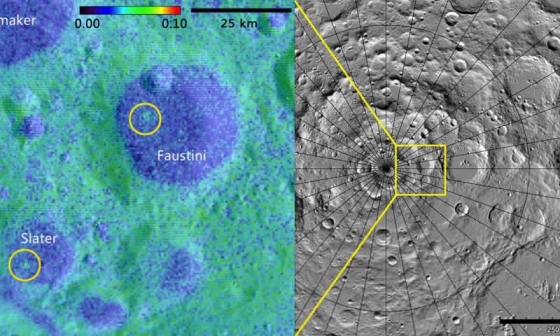

近日,以美國西南研究所科學家為首的研究團隊,藉助該研究所研製搭載在月球勘測軌道飛行器上的萊曼-阿爾法測繪項目(Lyman-Alpha Mapping Project,簡稱 LAMP)儀器,發現月球長期陰暗區域有兩個年輕的環形山,一個大約一千六百萬歲,另一個介乎七千五百萬至四億兩千歲之間。這個發現有助於了解太陽系的碰撞歷史。

【圖、文:林景明節譯自西南研究所網頁新聞公佈】研究論文將發表於《伊卡魯斯》期刊

萊曼阿爾法測繪項目,目標是通過紫外線探測環形山中的永久陰影地區,並尋找水冰。