任務完成羅塞塔和菲萊長伴楚留莫夫·格拉希門克彗星漫遊天際

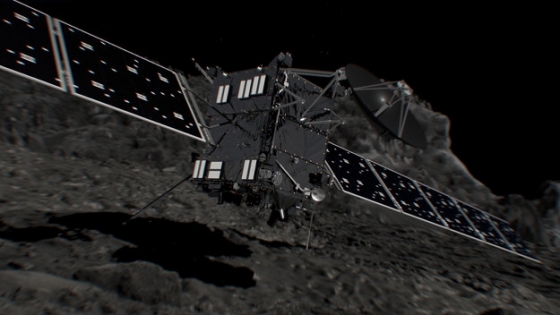

歐洲太空總署在香港時間19時19分36.5秒,收到羅塞塔號太空船送回控制中心最後一個數據,確認太空船已經以撞擊方式降落到其彗星表面,光榮地完成任務。羅塞塔號現在永隨菲萊(Philae)登陸器長伴「楚留莫夫·格拉希門克」彗星漫遊天際。

感謝勇敢的羅塞塔和菲萊,為我們帶來前所未有的彗星資料!歐洲太空總署稍後會發佈羅塞塔號在撞擊前,距離彗星表面五米時拍攝的最後一張照片。

【圖、文:節譯自歐洲太空總署網頁】

中國天文學家利用郭守敬望遠鏡解開系外行星軌道之謎

中國一隊以南京大學謝基偉副教授和北京大學東蘇勃研究員為首的天文學家,利用國家天文台郭守敬望遠鏡的觀測數據發現了系外行星軌道分佈的規律,解開了長久以來困擾天文研究者的系外行星軌道形狀之謎。

行星作為宇宙中最基本的天體之一普通卻又不平凡。普通是因為它在宇宙中是非常普遍的,不平凡則是因為它是生命和文明的搖籃。承載著人類對揭開生命起源和尋求地外生命的強烈願望,行星的探測及其形成演化的研究歷史非常悠久。上世紀90年代,人們對行星的認識還僅局限在太陽系內。1995年,天文學家用視向速度法發現了圍繞主序恆星的第一顆太陽系外行星(簡稱系外行星)51 Peg b,拉開了系外行星研究的序幕。該領域迅速成為了當今科學前沿的一大熱點。截至現在,發現並確認的系外行星已超過三千五百顆,其中很大一部分都是最近幾年由美國太空總署的刻卜勒(Kepler)太空望遠鏡用掩星觀測中的凌日法發現的。刻卜勒太空望遠鏡的發現,將系外行星的研究推向了一個前所未有的高潮。

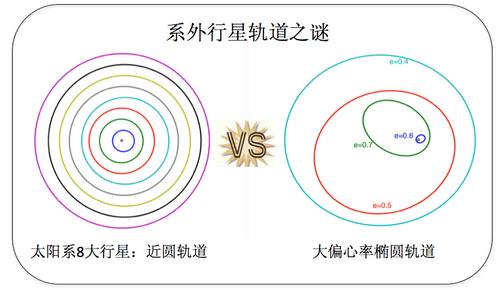

然而,僅通過刻卜勒太空望遠鏡本身的觀測數據對了解系外行星的性質有很大局限性,其中刻卜勒太空望遠鏡數據不能直接測量的一個基本性質就是行星軌道的形狀,即偏心率。偏心率取值在0到1之間,值越大則軌道越偏離圓形。九成半以上的刻卜勒太空望遠鏡行星軌道偏心率還是未知的。軌道偏心率對了解行星系統的形成至關重要。太陽系八大行星的偏心率非常小,軌道大都是近圓形(平均值0.06)且幾乎在一個平面上(軌道平均相對傾角只有三度左右)。幾百年前,康德和拉普拉斯受到太陽系行星近圓、共面軌道分佈規律的啟發,提出了行星系統在盤上誕生的學說。該學說逐步發展成當今行星形成的標準模型。但是最初用視向速度方法發現的上百顆系外行星的軌道形狀分佈出乎人們的意料。它們大多數的軌道都是偏心率很大的橢圓(平均偏心率達到0.3),與太陽系的行星迥然不同,挑戰了標準模型,成了一直以來困擾天文研究者的系外行星軌道偏心率之謎。

解開這個謎底對研究行星形成和演化以及如何審視我們太陽系在宇宙行星世界中的位置都有非常重要的意義。近幾年來,郭守敬望遠鏡在刻卜勒太空望遠鏡觀測天區得到了數萬條光譜,其中包括數百個行星的宿主恆星。通過與其他高精度方法(如星震學和高分辨率光譜)的比較論證,謝基偉和東蘇勃發現郭守敬望遠鏡光譜對恆星基本屬性的測量結果非常可靠,達到相當高的精度。他們意識到郭守敬望遠鏡數據可以用來解開太陽系外行星軌道偏心率的謎題。

他們採用的測量偏心率的方法是用宿主恆星半徑作為標尺丈量行星凌星時長的分佈,而實施該方法需要得到恆星的精確參數。謝基偉等人分析了近七百顆具有郭守敬望遠鏡宿主恆星參數的刻卜勒太空望遠鏡行星樣本,結合郭守敬望遠鏡的光譜數據和刻卜勒太空望遠鏡觀測到的光變曲線,得到了這些行星的軌道偏心率和傾角的統計分佈規律。最終發現約八成的行星軌道都如同太陽系,軌道為近圓形(平均偏心率小於0.1),只有兩成左右的行星偏心率較大(平均值大於0.3)、顯著地偏離了圓軌道。他們的研究還揭示,刻卜勒太空望遠鏡多行星系統的平均軌道偏心率和軌道傾角符合太陽系中天體的規律,約呈線性關係。近圓軌道的普遍性意味著行星形成的主旋律應該是溫和的,而造成高偏心率軌道的劇烈行星軌道演化過程只是少數派。

謝基偉表示:系外行星軌道形狀謎底的解開對理解行星形成演化提供了重要的線索。此外,這個謎底也告訴我們,從軌道形狀角度看,太陽系在宇宙中是具有代表性的。這種代表性某種程度上也增強了人類尋找另一個地球和地外生命的信心。

【圖、文:節錄自中國科學院國家天文台網頁 ;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在已經出版的《美國科學院院刊》

羅塞塔號太空船完成任務明晚光榮降落彗星表面與菲萊長眠

羅塞塔號太空船完成探索「楚留莫夫·格拉希門克」彗星(67/P Comet Churymov-Gerasimenko)的使命,羅塞塔號明日在受控制情況下,光榮降落到其彗星表面,永隨菲萊(Philae)登陸器長眠。

羅羅塞塔號會在明日香港時間19時20分下降彗星表面,過程在二十分鐘內結束 。

【圖、文:節譯自歐洲太空總署網頁】

屆時請按左下角「外部連結」觀看有關直播

太空探索科技公司完成猛禽火箭發動機首次測試

美國太空探索公司(SpaceX)總裁伊隆·馬斯克(Elon Musk)9月26日表示,該公司把人類送上火星任務的猛禽(Raptor)火箭發動機進行首次測試。對於馬斯克和太空探索技術公司來說,這一測試猶如一劑強心針,或者可以幫助擺脫本月初獵鷹九號(Falcon 9)火箭爆炸的陰霾。

此次測試在太空探索技術公司位於得克薩斯州麥格雷(McGregor)測試場進行。猛禽火箭發動機的目標是點火382秒,產生三百萬牛頓(3MN)的推力,是當前獵鷹九號火箭發動機的三倍。馬斯克還在推特(Twitter)上發佈發動機進行點火測試的照片。照片顯示,猛禽發動機正在持續向外噴火。另外一張照片顯示的是馬赫鑽石型激波(Mach diamond),它是火箭推進系統燃燒後火焰羽流從噴嘴高速排出時形成的衝擊波。

猛禽火箭發動機使用液態甲烷作為推進劑,將用於太空探索技術公司的紅龍(Red ,Dragon)火箭。馬斯克計劃2018年開始執行發射任務,逐步向火星投放物資,最終完成人類殖民火星的壯舉。

至今馬斯克尚未公佈執行火星載人登陸任務的具體日期,但他不斷強調,想在2024年首次執行這項任務,將人類送上火星。而最近獵鷹九號火箭測試時發生爆炸,火箭連同其上衛星全部損毀,給太空探索技術公司帶來沉重打擊。有媒體報導稱,馬斯克正游說政府和科學界,希望它們能助其完成送人類登陸火星的宏願。

【圖:互聯網;文:節錄自中國科技網頁;新聞訊息由林景明提供】

請按左下角「外部連結」觀看有關測試影片

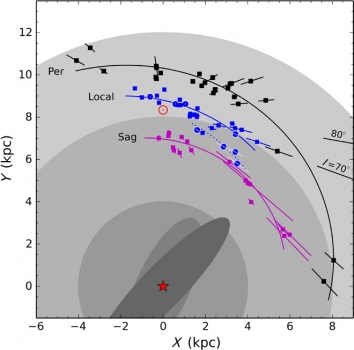

銀河系的局部螺旋結構有望重新繪畫

一隊以中國科學院紫金山天文台青海觀測站站長,天文學家徐燁博士為首的貝塞爾測量(Bar and Spiral Structure Legacy Survey,簡稱 BeSSeL Survey)團隊,通過研究發現:銀河系的主體結構不僅有光滑規則的旋臂,還擁有從旋臂上凸起的分叉甚至是橋樑。

銀河系是一個由千億顆恆星和數不清的星際物質組成的旋渦星系,由一個銀心和兩條或者四條旋臂構成。旋臂是旋渦星系的一種特徵結構,那一條條發亮的環帶,從中心深處,互相繞著直到星系邊緣。旋臂上的亮點就是一個個大質量恆星形成區,這項硏究集中在6.7 GHz的甲醇(CH3OH)和22 GHz的水(H2O)激微波(maser)是與知名大質量恆星形成區域來源,如超小型HII區和明亮的遠紅外源有關。

我們所在的太陽系,就處在一大堆年輕恆星構成的物質團的最內側,這個恆星物質團因為與獵戶星協臨近,常被稱作本地臂或者獵戶臂。處於銀河系內的我們很難一覽它的全貌。不過,只要能精準地測量出銀河系旋臂上大質量恆星形成區的距離,就如同釘上了一顆釘子,而一個個釘子匯集起來就可以繪製出銀河系的旋臂形狀。

【圖、文:節譯自美國科學促進會網頁及互聯網新聞報導;新聞訊息由林景明提示】研究全文刊登在已經出版的《科學進展》期刊

歐洲太空總署明晚公佈羅塞塔號後日降落彗星表面的具體安排

羅塞塔號太空船完成探索「楚留莫夫·格拉希門克」彗星(67/P Comet Churymov-Gerasimenko)的使命,歐洲太空總署決定9月30日指命羅塞塔號在受控制情況下,降落到其彗星表面,永隨菲萊(Philae)登陸器長眠。

羅塞塔號控制團隊確認,羅塞塔號會在9月30日香港時間19時20分下降彗星表面,過程在二十分鐘內結束 。

歐洲太空總署明晚(9月29日)香港時間20時30分至23時30分網上直播,與觀眾會談羅塞塔號太空船探索「楚留莫夫·格拉希門克」彗星的科學亮點和慶祝使命完成。

【圖、文:節譯自歐洲太空總署網頁】

屆時請按左下角「外部連結」觀看有關直播

中國五百米口徑球面射電望遠鏡席科學家指這是一場華麗的冒險

9月25日,中國五百米口徑球面射電望遠鏡正式竣工,來自世界各地的二百名左右科學家參加了落成啟用儀式,率先一睹這個望遠鏡的初始數據。中國科學院國家天文台天文學家及五百米口徑球面射電望遠鏡項目副經理彭勃說這些數據將用於望遠鏡的調試排錯,該過程可能將耗時三年,甚至更長。

五百米口徑球面射電望遠鏡的有效接收面積是位於波多黎各的阿雷西博天文台(Arecibo Observatory)的兩倍,掃描面積也將是後者的兩倍。大小不同是有差別的,因為許多天體不易觀測到。被稱為脈衝星的自旋星和氫氣星雲隱藏著宇宙起源的秘密,它們會發射微弱的訊號,而神秘的快速射電暴轉瞬即逝。望遠鏡規模越大,則可以檢測到更多訊號,這有助於發現並描述此類天體。

中國科學院國家天文台天文學家南仁東表示,五百米口徑球面射電望遠鏡也將能夠探測到來自外太空的可能暗示生命存在的分子,並且計劃使該望遠鏡加入地外文明探索計劃。他們表示,五百米口徑球面射電望遠鏡也有可能發現一些完全意想不到的東西。

南仁東指,五百米口徑球面射電望遠鏡的建設並不容易,其可靠性也還是個未知數。南仁東也擔心要真正投入科研應用,可能還需要一定的時間。他説,一想到它的可靠性就很頭疼。在首個測試階段之前的幾個月裡,項目團隊發現一百五十多個制動器存在問題,導致與供應商發生了爭吵。不僅僅是製動器,一切都不易,一切都有風險。

南仁東表示:我們期望將會發現許許多多美好的事物,不過這也是一場華麗的冒險。

【圖:互聯網;文:節錄自自然科研網頁;新聞訊息由林景明提供 】原文以Daring Chinese telescope is poised to transform astronomy為標題,發表在明日出版的《自然》雜誌上

美國太空探索公司公佈獵鷹九號火箭爆炸是低溫氦系統有漏洞引致

美國太空探索公司(SpaceX)公佈9月1日,在佛羅里達州卡納維爾角(Cape Canaveral)空軍基地發射台準備測試獵鷹九號火箭時,發生爆炸事故。經過近三星期的調查後,找出是因為低溫氦系統出現一個很大的缺口所致。

太空探索公司表示,通過對事發時故障出現的第一時間至爆炸起火之間的現場監控電視紀錄片、音頻以及數據的調查分析發現,爆炸發生在十分之一秒之內。從當時的數據和現場碎片的調查顯示,這是由於第二級液氧罐的氦系統發生「大規模洩漏」所導致。

【圖、文:綜合自互聯網新聞報導】

請按左下角「外部連結」觀看當日現場監控的有關影片

日本民間團隊開發的白兔號月球車進行沙丘測試

9月27日,日本第一家私人月球勘探隊開發的白兔(ハクト,英語拼音 HAKUTO)號月球探測漫遊車,在日本鳥取縣的鳥取沙丘對月球車進行了實證測試。該月球車計劃在2017年內登陸月球表面。

日本團隊參加了由美國谷歌主辦的國際探月大賽(Google Xprize)。若想獲得冠軍,參賽的月球車需要在所有參賽隊中第一個完成月面行走五百米,並向地球回傳一定數量影像。

白兔號選擇在鳥取沙丘進行測試,是因其地形與月面相近,表面由粉末狀細沙覆蓋。白兔號計劃登陸月球的地點,是個二十至三十度的斜坡,地形與沙丘類似。這次測試獲得日本大型電訊公司KDDI的協助,對通訊狀態和攝像設備進行驗證。

【圖、文:節錄自互聯網新聞報導;新聞訊息由林景明提示】

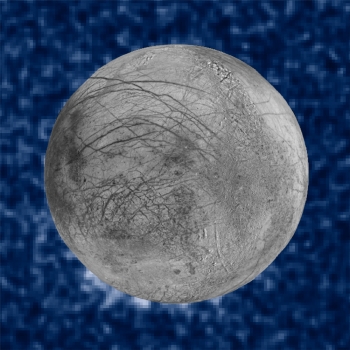

哈勃太空望遠鏡拍攝到木衛二的水汽間歇噴泉

美國太空望遠鏡科學研究所(Space Telescope Science Institute,簡稱 STScI) 一組以威廉·斯帕斯(William Sparks)為首的天文學家,使用研究系外行星大氣的掩星方法,從哈勃太空望遠鏡為期十五個月,共十次觀測之中,有三次發現木衛二(Europa)表面有羽狀水柱,從木衛二冰冷的表面噴發。數據證實哈勃太空望遠鏡在2012年,曾經偵測到木衛二表面有排放水氣的間歇噴泉的現象。

水汽間歇噴泉噴射出來的羽狀水柱高達二百公里,雨水降回木衛二表面。這個發現令科學家非常興奮,木衛二的地下海洋含水量估計是地球的兩倍,很有可能支持生命的發展,是太陽系中除了地球以外第二個最有可能出現生命的星球。如果間歇噴泉的水氣來源是十衛二的地下海洋,它的作用有如升降機(中國大陸稱為:垂直電梯),可以將海洋裡的物質帶到木衛二表面,能夠為科學家提供一個不需要鑽穿木衛二表面冰殻,而可以探索它的地底海洋化學成份的方法。

【圖、文:節譯自美國太空總署新聞公佈;新聞訊息由林景明提示】

請按左下角「外部連結」觀看有關影片