歐洲歐洲太空總署將羅塞塔號的彗星撞擊地點命名為塞易斯

歐洲歐洲太空總署將羅塞塔號的彗星撞擊地點命名為塞易斯(Sais)。羅塞塔號任務經理帕直·馬田(Patrick Martin )在證實太空船完成任務,接觸彗星表面後,宣佈羅塞塔號長眠地點的名字。

馬田表示:羅塞塔石碑原本位於塞易斯的神廟,故此將降落地點名命為塞易斯,意味著羅塞塔號已經回到它原來藏身的地方。

【圖、文:節譯自歐洲太空總署網頁】

塞易斯是尼羅河三角洲上的一個古埃及城市,而羅塞塔石碑,是一塊公元前196年,用花崗閃長岩製作的石碑,原本只是一塊刻有古埃及法老托勒密五世(Ptolemy V)詔書的石碑,但由於這塊石碑同時刻有同一段內容,用三種不同語言版本的文字,使得近代的考古學家得以有機會對照各語言版本的內容,解讀出已經失傳千餘年的埃及象形文之意義與結構,而成為今日研究古埃及歷史的重要里程碑。因此歐洲太空總署就將探測彗星的太空船命名為羅塞塔號,期望透過此次計劃,好像羅塞塔石碑一樣,破解太陽系形成的秘密,在天文研究上的有關鍵性的突破。

【補充資料:維基百科】

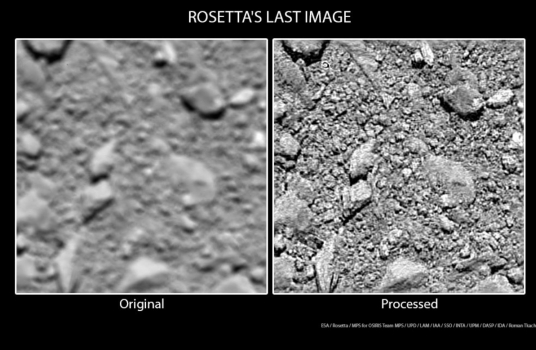

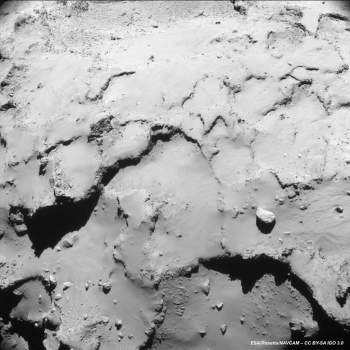

歐洲太空總署發佈羅塞塔號傳回最後一張照片

歐洲太空總署發佈羅塞塔號太空探測在香港時間18時49分,距離彗星表面二十米,它撞擊彗星前拍攝的最後一張照片。

【圖、文:節譯自歐洲太空總署網頁】

請按左下角「外部連結」觀看總結羅塞塔任務動畫影片

中國虛擬天文台與天文信息學年會昨日閉幕

中國虛擬天文台與天文信息學2016年學術年會於9月26日在新疆烏魯木齊市召開,昨日閉幕。本屆年會主題為新一代射電天文學和虛擬天文台(New Radio Astronomy and Virtual Observatory),聚焦新一代射電天文觀測設施和研究計劃及其對虛擬天文台的需求和應用。

本屆年會採用了學術報告與嘉賓論壇相結合的形式。年會上,學術報告和嘉賓論壇圍繞四個主題來進行:

射電天文學與虛擬天文台

天文大科學研究中心與數據開放共享

中國虛擬天文台的故事—天文信息學的未來

科學家的教育和科普責任、科普產業化

在嘉賓論壇中代表們發言踴躍,集中就以五百米口徑球面射電望遠鏡為代表的射電天文對虛擬天文台的需求和應用、數據開放共享、天文信息學的發展及基於真實天文數據的科普教育進行討論並提出新的需求和見解,讓科學家、技術工作者和教育工作者緊密順利地結合在一起進行了熱烈討論。

【圖、文:節錄自中國虛擬天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】

國際太空站太空人昨日在可充氣活動艙進行活動測試

國際太空站上的美國女太空人凱蒂·魯賓斯(Kate Rubins)昨日香港時間凌晨,進入「畢格羅可充氣活動模塊」Bigelow Expandable Activity Module,簡稱 BEAM,檢查和測試艙內的儀器設備。她在艙內進行荷載及震動試驗,並將她在艙回的起居活動拍攝紀錄。

畢格羅可充氣活動模塊會在國際太空站停留兩年,充氣艙可以為太空人提供十六立方米的生活空間。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

請按左下角「外部連結」觀看有關活動情況的影片

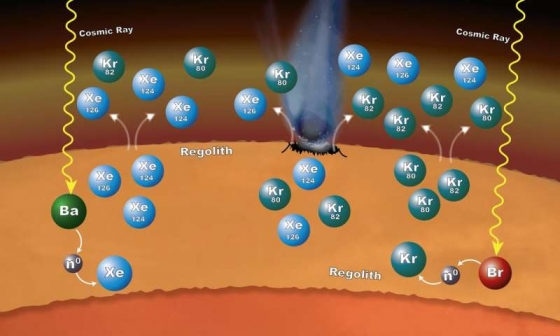

好奇號發現火星地表活動有助形成大氣特殊成分

美國太空總署好奇號火星車發現證據顯示,火星地殻表面的物質化學成分,經過宇宙射線的撞擊,促成火星大氣層在不同時段形成特殊化學成分。這顆紅色星球的大氣層在過去的歷史上散失,並非一個簡單的過程,遠比我們想像的複雜、有趣。

科學家利好奇號上的火星樣本分析儀(Sample Analysis at Mars),研究火星的大氣中的氙(xenon)和氪(krypton)氣體。這兩種氣體可以作為示踪劑,以幫助科學家研究火星大氣的演化和侵蝕。許多關於火星的大氣氙和氪信息來自維京一號和維京二號登陸器的測量和火星隕石的分析。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

維京號(Viking)太空船,中國大陸譯作:海盜號航天器

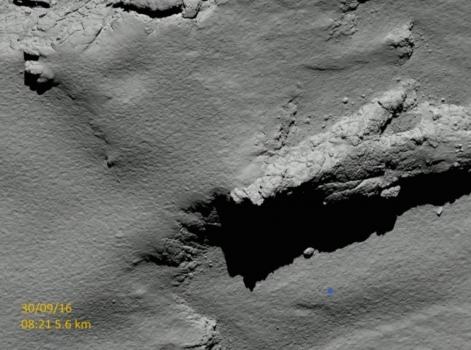

羅塞塔號傳回降落彗星表面位置照片

羅塞塔號香港時間16時21分,在距離彗星表面5.6公里,拍攝它以撞擊方式降落彗星位置的照片。羅塞塔號太空船預計在香港時間18時38分32秒(±2分鐘),以撞擊方式降落到其彗星表面,永隨菲萊(Philae)登陸器長眠,光榮完全任務。

由於彗星與地球的距離,訊號要四十分鐘才可能傳達控制中心,因此歐洲太空總署在實際撞擊後四十分鐘,香港時間19時18分(±2分鐘)才可以確認任務結束。

【圖、文:節譯自歐洲太空總署網頁】

屆時請按左下角「外部連結」觀看有關直播

任務完成羅塞塔和菲萊長伴楚留莫夫·格拉希門克彗星漫遊天際

歐洲太空總署在香港時間19時19分36.5秒,收到羅塞塔號太空船送回控制中心最後一個數據,確認太空船已經以撞擊方式降落到其彗星表面,光榮地完成任務。羅塞塔號現在永隨菲萊(Philae)登陸器長伴「楚留莫夫·格拉希門克」彗星漫遊天際。

感謝勇敢的羅塞塔和菲萊,為我們帶來前所未有的彗星資料!歐洲太空總署稍後會發佈羅塞塔號在撞擊前,距離彗星表面五米時拍攝的最後一張照片。

【圖、文:節譯自歐洲太空總署網頁】

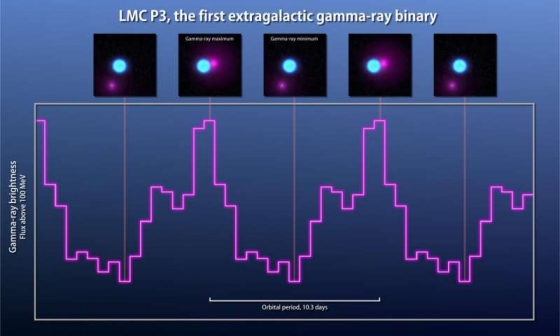

天文學家在麥哲倫星系發現首個伽瑪射線雙星

一隊國際天文學家小組,利用美國太空總署的費米伽馬射線太空望遠鏡(Fermi Gamma-ray Space Telescope)和其它設施的數據,發現麥哲倫星系第一個伽瑪射線雙星,這是有紀錄以來最明亮的星體之一。這對雙星系統,稱為LMC P3,蘊含著超大質量的恆星和恆星內核碎片,它們之間的相互作用,週期性產生大量伽瑪射線,以最高能量形式發射出來。

美國太空總署戈達德太空飛行中心的首席研究員羅賓·科比(Robin Corbet)指出,費米伽馬射線太空望遠鏡在我們自己的銀河系中目前只發現有五個伽瑪射線源,在其它星系中找到一個如此明亮的伽瑪射線源,是非常令人興奮的事。發現伽瑪射線雙星,是非常珍貴,因為雙星在軌道上不同位和時間發射出來的伽瑪射線有顯著的變化。這種變化讓天文學家可以詳細研究它和其它伽瑪射線源發射過程有甚麼異同之處。

這個罕見的雙星系統包含一個中子星或黑洞,大部分能量以伽瑪射線的形式向外輻射擴散出去。值得注意的是,LMC P3是在γ射線,X射線,無線電波和可見光中是一對已知最明亮的系統。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】 研究全文將會刊登在明日出版的《天體物理學報》

請按左下角「外部連結」觀看有關影片

羅塞塔號太空船今早完成微調軌道晚上降落彗星表面與菲萊長眠

羅塞塔號太空船完成探索「楚留莫夫·格拉希門克」彗星(67/P Comet Churymov-Gerasimenko)的使命,羅塞塔號今早香港時間8時59分,拍攝一批照片,用來微調它的下降軌道,預計在18時38分32秒(±2分鐘),以撞擊方式降落到其彗星表面,永隨菲萊(Philae)登陸器長眠。

歐洲太空總署在實際撞擊40分鐘後,香港時間19時18分(±2分鐘)才可以確認任務結束。

【圖、文:節譯自歐洲太空總署網頁】

屆時請按左下角「外部連結」觀看有關直播

世界上最靈敏暗物質探測器的建設順利進行

LUX-ZEPLIN(LZ),這個下一代的暗物質探測器,將比其之前的探測器靈敏至少100倍,通過審批,如期開始進行建設,並將於2020年開始找尋弱相互作用大質量粒子(Weakly Interacting Massive Particles,簡稱WIMPs )。

【圖、文:林景明節譯自勞倫斯·伯克利國家實驗室網頁】