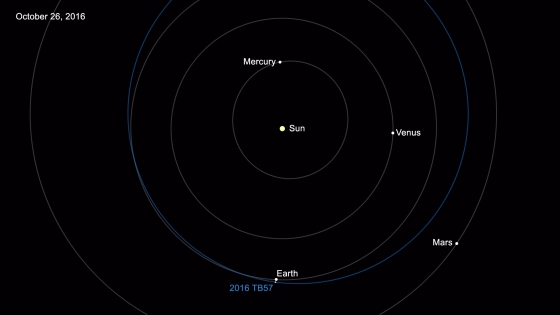

已知近地小行星數量邁過一萬五千顆新里程碑

近地小行星(near-Earth asteroid,簡稱 NEA)的發現速率非常快,平均以每週三十顆的速度快速增加中,目前總數已經超過一萬五千顆,比2013年8月公佈之已知近地小行星數量的一萬顆又增加了五成,是近地小行星監測工作的新里程碑。

由美國太空總署資助的近地天體(Near Earth Object,簡稱 NEO)觀測計劃是專門搜尋近地天體的聯合巡天計劃,為美國太空總署行星防衛協調辦公室(Planetary Defense Coordination Office)的重點工作項目,其搜尋對象包含了小行星和彗星,此外他們還負責追蹤並確認可能對地球有潛在威脅近地天體的性質,確認後必須對外公佈可能的撞擊天體和事件可能發生的時間等,並協調美國政府與軍隊對可能的撞擊事件做出有效的應對政策。此計劃所發現的近地天體幾乎總攬了九成半已知近地小行星的發現數量。

【圖、文:節錄自台北天文館之網路天文館網頁;新聞訊息由林景明提供】

太空探索科技公司計劃建立全球可以接駁的衛星高速互聯網

太空探索科技公司(SpaceX)計劃,即利用軌道內的數千顆衛星,為整個世界帶來快速的互聯網。計劃中的新系統它比現有的衛星網絡提供更快的速度和更短的延遲。

一家由太空探索科技公司總裁埃隆·馬斯克(Elon Musk)創立的私人太空公司,星期二向美國聯邦通信委員會提交了一份衛星太空站授權申請。 太空探索科技公司表示,衛星服務啟用日期尚未確定,但申請的應用技術文件提到,計劃在2019年開始發射衛星進入軌道。

太空探索科技公司希望在低地球軌道上發射合共4,425顆衛星,高度從1,150公里到1,325公里不等,高於國際太空站,但遠比現有的休斯衛星網絡(HughesNet)的海拔為35,406公里更加接近地面。

計劃將耗資至少一百億美元,組成一個連接全球的巨型衛星網絡,完成後,系統將跨越地球表面的所有地方,在原則上有能力為全球各地提供無處不在的高速寬頻互聯網服務。

【圖、文:節譯自科技藝術新聞網頁】

香港中文大學深圳分校校長徐揚生獲得小行星命名

2016年11月14日出版的《小行星通告》新增了一顆以華人命名的小行星。小行星編號 59425 Xuyangsheng,徐揚生,小行星由北京史密特CCD小行星計劃在1999年4月7日發現,臨時編號為1999 GJ5。

徐揚生,中國機械及自動化專家,中國工程院院士、國際宇航科學院通訊院士和國際電子電器工程師協會院士。 徐先生是第一任香港中文大學深圳分校的校長。

【圖:互聯網;文:節譯自國際天文學聯會小行星通告;新聞訊息由林景明提供】

歐洲太空總署昨日成功發射四顆伽利略導航衛星

歐洲太空總署昨日香港時間22時06分,成功在法屬圭亞那(Guiana)庫魯(Kourou)圭亞那太空中心利用亞利安五號運載火箭,發射四顆伽利略導航衛星。

發射三小時後,火箭已經扺達接近的目標軌道,然後逐次分離這兩對衛星。在發射完成之後,四顆伽利略導航衛星將依靠自身的推動力,改變軌面,上升到二萬三千二百公里的運行軌道。

連同今次四顆衛星,歐洲太空總署已經成功部署了十六顆伽利略導航衛星,達到目標計劃的六或。伽利略系統將在未來幾個星期開始提供候選服務。所有導航衛星預計在2020年全部發射完畢。屆時伽利略全球衛星導航系統將會為用戶提供比美國的GPS導航衛星更準確的定位服務。

【圖、文:節譯自歐洲太空總署網頁】

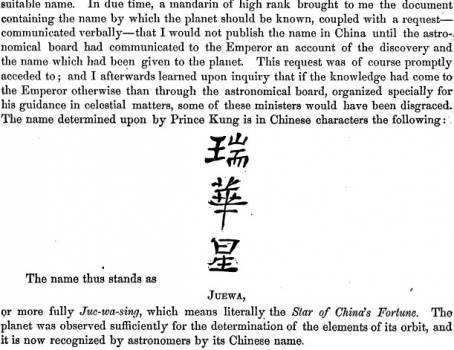

第一顆在中國土地上發現的小行星確定是瑞華星

瑞華星(139 Juewa)是第一顆在中國土地上發現的小行星。發現者為美國籍加拿大天文學家詹姆斯·克雷格·沃森(James Craig Watson)。1874年,沃森(他當時在中國的名字是:華成)教授的金星凌日考察隊來到北京進行金星凌日觀測,在10月10日,他用一枝五吋折射望遠鏡連赤道儀,在觀察雙魚座星空時,發現有一顆十一等,但是他在這個天區從來未見過的星體,他隨即用雙影像測微器量度,進行連續的觀測,發現這顆星體在天空中緩慢逆行,經過計算後,確定這顆是一顆位於火星與木星軌道之間的小行星。

沃森教授通知在美國的天文學家有關發現新天體,消息很快在北京流傳。有幾位清朝高級官員親自到沃森教授位於北京內城煤山(現今北京景山)上的觀測站,連續兩晚,通過望遠鏡親眼觀看新發現的天體,在天空中移動。

沃森教授發現小行星後。他恭請當時管理欽天監和算學事務,道光皇帝的第六子奕訢(封號恭親王)題名,恭親王在1874年(同治13年)11月2日將這顆星題名為「瑞華星」,意思是「中華吉祥之星」。沃森教授在他的金星凌日觀測報告中,詳細紀錄發現小行星的經過,並且臨摹了恭親王當時題名「瑞華星」的字跡。在他的觀測報告中將「瑞華星」翻譯成英文,把「星」字省略,將「瑞華」兩字以當時未標準化的拼音,音譯成 Juewa。1874年12月20日出版的《申報》,報導了小行星由恭親王題名的新聞。

在上世紀七、八十年代開始,編輯人員從英語翻譯這顆小行星的名稱,將 Juewa 音譯成漢語時,音譯成為「九華」星,變成了中國大陸天文學名詞的官方名稱。

為了考證這顆小行星的真實名字,中國大陸天文愛好者林景明向國內外各有關人土和機構查詢,包括保存沃森教授觀測這顆小行星原始文件的密最根大學圖書館及美國太空總署天體物理數據中心保存由於美國海軍天文台出版的觀測報告,結果證實恭親王題名中國土地上發現的第一顆小行星是「瑞華星」,而非「九華星」。

【林景明提供:美國海軍天文台《1874年12月8至9日,金星凌日觀測,第二部份》第108頁截圖】

超亮超新星的幾何形状

超新星是一種非常劇烈的爆炸,爆發的光芒可以短暫地照亮它的母星系。近年來發現了一種超亮超新星,其物理機制依然是一個未解之謎。

最近一組由貝爾法斯特女王大學(Queens University Belfast)克西莫·英瑟拉(Cosimo Inserra)領導的研究團隊根據甚大望遠鏡對超新星SN 2015bn進行分光光譜觀測獲得的數據進行分析,發現該超新星不是球形對稱的,看起來似乎是圍繞單個主軸對稱。

作者提出了這顆超新星的簡單玩具模型,最佳擬合模型顯示該超新星具有雙層橢圓形或雙極幾何形狀,隨著時間的流逝,內部區域變得越來越趨於非球面。

【圖、文:林景明節譯自美國天文學會新星網頁】研究論文發表於10月28日出版的《天體物理學報》

雲南天文台四十米射電望遠鏡成功觀測到脈衝星

雲南天文台四十米射電望遠鏡今年6月新增加了C波段和KU波段饋源。 10 月20日和21日,雲南天文台昆明站參加了歐洲甚長基線干涉測量(Very-long-baseline interferometry,簡稱 VLBI)網在C波段的網絡監測實驗。

四十米射電望遠鏡在C波段進行了單天線脈衝星試觀測,選取了幾顆流量較大的脈衝星進行觀測,且在300MHz觀測帶寬下,目前已成功獲得九顆脈衝星平均脈衝輪廓。

【圖:互聯網;文:節錄自中國科學院雲南天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】

神舟十一號今日下午返回艙順利降落地面

神舟十一號太空船與天宮二號太空實驗室載人飛行任務順利完成,在13時59分,神舟十一號返回艙順利降落在內蒙古中部。景海鵬、陳冬兩名太空人隨後出艙,經確認身體狀態良好之後,在晚上19時30分左右返回北京。

【圖:電視畫面截圖;文:綜合自互聯網新聞報導】

盧森堡依據國際法私人營運商在外太空取得資源可以擁有

盧森堡依據國際法訂立法律,容許私人營運商在外太空取得的資源,可以合法擁有。因此,盧森堡是歐洲第一個國為外太空礦產和其它資源的所有權提供法律依據的國家。但是法律並不主張對任何太空領土或天體設立、或透過任何形式暗示設立主權。

盧森堡是繼美國總統奧巴馬上月底簽署名為「美國2015商用太空開發競爭法」(U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act of 2015)的法案,容許採礦者自小行星和月球開採水、礦石和其它原料,並表示任何人或公司在小行星和月球找到的任何原料,都能視為自身財產並任意處置。

【圖、文:綜合自互聯網新聞報導】

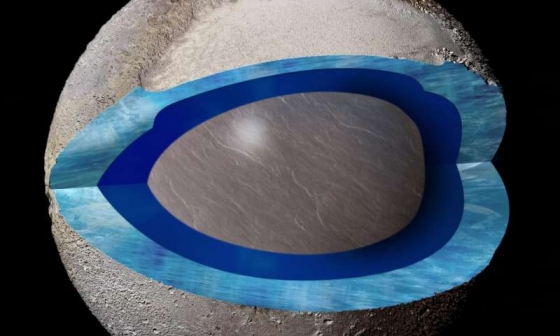

新視野太空船數據顯示冥王星心形盤地下可能有冰海洋存在

美國麻省理工學院硏究員,利用美國太空總署新視野號太空船2015年7月14日飛掠冥王星所得數據,得出冥王星一個俗稱冥王星之心,湯博區(Tombaugh Regio)的心形區域之下有一個寒冷,泥濘的水冰海洋。

冥王星湯博區存在地下海洋可以解決一個長期的謎題,因為天文學家觀測到,冥王星最亮的湯博區幾乎與冥衛一(Charon)在一個鎖定的方向上對齊,這個現象一直缺乏一個令人信服的解釋 。

新的數據據顯,一個厚重的海洋形成一個異常重量,在冥王星和冥衛一的重力牽引中成為重要的因素。 數百萬年來,這個地下海洋和心形區域,幾乎正好位於著連接冥王星和冥衛一旋轉時的相反方向線。

【圖、文:節譯自麻省理工學院新聞公佈】研究全文刊登在已經出版的《自然》期刊

【圖:美國太空總署;文:節錄自互聯網新聞報導】