俄羅斯進步號貨運太空船昨晚發射後爆炸解體

俄羅斯「進步號」貨運太空船昨晚深夜香港時間22時52分,由聯盟號火箭在拜科努爾發射升空。六分鐘之後失去聯絡,在在西伯利亞與蒙古邊界一百九十公里上空爆炸解體,大部分的碎片在大氣層燃燒,未有碎片跌落地面的報告。

「進步MS-04號」貨運太空船向太空站運送2.45公噸用於維持國際太空站運作的物資和太空人生活必需品,包括燃料、科研儀器、氧氣、飲用水、服裝和食品。還運送太空人家屬的郵包和禮物。除了日常食品外,太空人還獲得新鮮的蔬菜水果以及心理醫生和親友贈送的糖果糕點等。

【圖、文:節譯自俄羅斯新聞報導;新聞訊息由劉柱光提示】

冥王星冰封之心太重致表面坍塌

英國《自然》雜誌11月30日發表的一項天文學研究報告稱,在冥王星最寒冷心形區域內的史波尼克平原(Sputnik Planitia),寒冰累積不可避免,而正是寒冰的重量導致了表面坍塌、盆地形成。這項發現增加了人們對著名的冥王星之心(Pluto icy heart)形成與該區域演變的理解。

冥王星最著名的標誌物冥王星之心是該星球表面的一個心形區域,一座主要由氮冰、一氧化碳和甲烷組成的巨大冰山覆蓋著該地區四公里深、一千公里寬的盆地,因此又稱為冰封之心。

以前的研究曾認為,這個一千公里寬的盆地可能是由撞擊導致的。但美國馬里蘭大學學院市分校的道格拉斯·咸美頓(Douglas Hamilton)團隊通過電腦模擬顯示,冥衛星一形成的一百萬年內,寒冰不斷積聚形成了單一冰蓋,隨著該區域反射的日光增多,導致溫度下降,促使寒冰進一步累積,正是寒冰的重量導致冥王星表面坍塌,史波尼克平原內才形成盆地。

研究團隊補充稱,在該地區寒冰累積與矮行星卡戎的潮汐力共同作用下,冥王星曾發生翻轉,使冰蓋出現在與矮行星卡戎直接相對的經線另一端。論文作者認為,冥王星之心的史波尼克平原冰蓋自形成以來,一直保持穩定,不過隨著時間的變化,其體量正在逐漸變小。

【圖:美國太空總署;文:節錄自國家航天局網頁 ;新聞訊息由林景明提供】

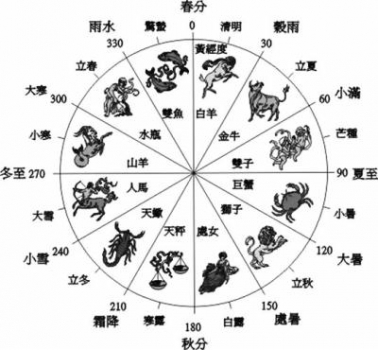

聯合國將中國二十四節氣列為人類非物質文化遺產

聯合國教科文組織昨日決議,將中國傳統代表一整年時令運行的「二十四節氣」,列為「人類非物質文化遺產代表作名錄」。

二十四節氣名稱首見於《淮南子·天文訓》,《史記·太史公自序》的「論六家要旨」中也曾提到陰陽(日月運行)、四時(四季)、八位(八卦)、十二度(時辰)、二十四節氣等概念。漢武帝時,落下閎將節氣編入《太初曆》之中,並規定無中氣之月,定為上月的閏月。

中國古代的二十四節氣原本由「冬至」為一年開始,將一個太陽年分為二十四份,大約每十五日為一個氣節,稱為平氣法。但是由於地球的軌道是橢圓形,而不是圓形,太陽在黃道運行速度不是固定的。清順治二年(公元1645年)頒行「時憲曆」廢除把全年分成二十四份,用來確定節氣的平氣方法,正式採用西洋曆法以太陽在黃道上位置,每十五度為標準的定氣法,並按照西洋黃道十二宮,將「春分」點定為0度。

【圖:互聯網;文:節錄自香港天文學會›掩星組›掩星組文件›中國二十四節氣的天文定義】

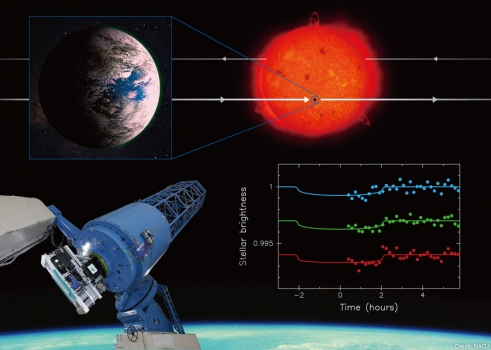

地面望遠鏡捕捉到系外行星凌日現象

日本國立天文台和東京大學等機構的研究小組近日利用新一代地面望遠鏡,首次成功捕捉到可能存在生命的太陽系外行星K2-3d凌日時的影子。

K2-3d行星的大小和溫度環境與地球相近,精確觀測其影子現象可探索行星大氣中的氧分子。但目前太空望遠鏡觀測K2-3d的軌道周期精度不夠,也無法預測其通過主星的正確時間。此次,研究小組利用岡山天體物理觀測所188厘米望遠鏡和系外行星觀測裝置MuSCAT,成功以約15秒誤差測定了K2-3d行星的軌道周期,大幅提高了預測行星影子現象的精度。該成果為未來地外生命探索打開了一扇重要大門。

K2-3d行星是美國太空總署刻卜勒(Kepler)太空望遠鏡發現的,其距地球約一百五十光年,體積約為地球的一倍半。與地球相比,K2-3d行星在非常接近主星的近軌道公轉。由於主星溫度較低,因此認為具有和地球相似的較為溫暖的環境。該行星表面可能存在液體水,有存在生命的可能。 K2-3d行星有通過主星前面的軌道,可週期性觀測到行星遮蔽主星軌道產生的減光現象,也稱為行星的影子。精確測定各種波長的主星減光率,即可分析出行星大氣層成分。

刻卜勒太空望遠鏡在第一期觀察中已發現近三十個具有行星影子軌道且有適合溫度的行星。刻卜勒的K2觀測任務將持續到2018年2月,以期發現更多類似K2-3d一樣可能適合生命存在的行星。 2017年美國太空總署還將發射系外行星凌日觀測衛星(TESS),計劃用兩年時間全天候搜尋太陽系附近的生命跡象。

【圖:日本國立天文台;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在已經出版的《天天體動態雜誌》

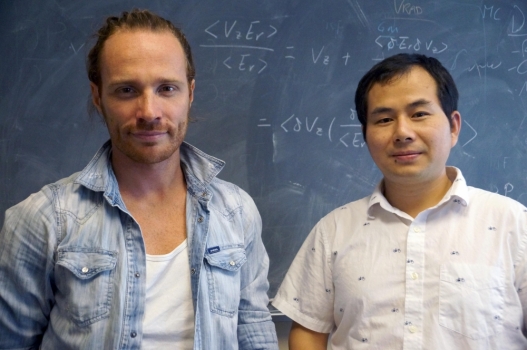

天體物理學家利用超級電腦探索大質量恆星質量損失的驅動力

巨大的恆星在演化進程中失去它們的氣體,這是一個錯綜複雜的過程。要更完整的理解個中機制需要強大的計算能力,但如果在普通電腦上計算,則需要耗費數千年時間。

加州大學聖塔巴巴拉分校(University of California, Santa Barbara)科維理理論物理研究所(Kavli Institute for Theoretical Physics)的天體物理學家馬特歐·坎迪羅(Matteo Cantiello)與姜燕飛博士或能解決這個問題。他們得到美國能源部門科學辦事處的資助,使用世界上第六快的超級電腦米拉(Mira),利用一套名為「創新和新理念對理論和實驗影響」的特殊程式,對恆星內部結構進行立體模擬,特別是恆星的外層。這樣的計算是用於改進恆星演化模擬過程中,使用「一維近似方法」的重要工具。研究人員目標是在揭開恆星中氣體,輻射與磁場之間相互作用所涉及的複雜物理機制。

他們的研究結果可以解決大質量恆星的結構,演化過程損失質量的機制。這還包括相對穩定的恆星風和劇烈的質量損失噴發的重要問題。

【圖、文:林景明節譯自加州大學聖塔巴巴分校新聞公佈】

歐洲火星外太空生物探測任務太空船即將抵達火星

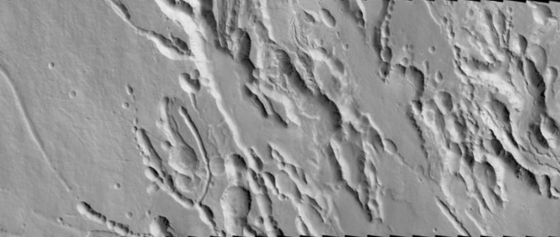

歐洲太空總署的火星外太空生物探測任務(Exobiology on Mars,簡稱 ExoMars)太空船在10月19日進入環繞火星軌道。同時火星微量氣體任務衛星(Trace Gas Orbiter,簡稱 TGO)以橢圓形軌道,4.2日的週期環繞火星飛行。TGO 最近火星時,只是距離火星表面二百三十公里,近距離偵測火星大氣層中的微量氣體元素。

歐洲太空總署昨日發佈 TGO 首批距離火星表面大約四百公里拍攝的照片,顯示衛星的觀測能力。

【圖、文:節譯自歐洲太空總署網頁】

卡西尼號明日開始準備飛掠土星環

美國太空總署卡西尼號太空船明日(11月30日)至明年4月22日期間,將會環繞土星北極,在極地上空繞圈。太空船會每隔七日向土星環俯衝一次,沿狹窄的F環以外飛行,前後總共二十次,穿過土星主環外邊未探索過的區域。

首先,卡西尼號太空船會在12月4日,在第一次非常接近土星環期間,啟動主發動機,進行短暫的點火燃燒,這個操作用於微調軌道和設置正確的航行方向,屆時卡西尼號非常靠近土星,距離土星雲層頂部只有三千公里,以便卡西尼號太空船完成剩餘的任務。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

請按左下角「外部連結」觀看有關影片這個

重力在宇宙早期或追逐光子

光速被認為是物理學領域最基本的常數,但它可能並不總一成不變。這一具有爭議性觀點的變化可能會推翻宇宙知識的標準模型。

1998年,英國倫敦大學學院的喬奧·馬給久(Joao Magueijo)提出,光速可能會變化,這樣可以解決宇宙學家所謂的地平線問題。該觀點認為,宇宙在出現載熱光子(以光速傳播的可抵達宇宙所有角落的光子)之前很久就達到了均勻溫度。

解釋這一謎題的標準方式是一種被稱為暴脹的觀點,該觀點認為宇宙在早期經歷了短時間的迅速膨脹,因此當宇宙縮小後溫度逐漸降低,然而它隨後突然增長。但人們並不知道暴脹為什麼開始或結束。因此馬給久一直在尋找選擇方法。

在11月28日,馬給久和加拿大圓周理論物理研究所的尼亞息·亞索尼(Niayesh Afshordi)提出了一個可以驗證的新觀點。他們認為,在宇宙早期,光和引力以不同速度傳播。

該團隊表示,如果光子在大爆炸後速度比重力快,這將會讓它們到達足夠遠的距離,使宇宙更快地達到恆溫狀態。讓馬給久激動的是,這一觀點對宇宙微波背景做出了具體的預測。充斥整個宇宙的這種輻射在大爆炸之後形成,含有宇宙當時狀態的化石印跡。

在馬給久和亞索尼的模型中,宇宙微波背景的一些特定細節反映了光速和重力速度隨著宇宙溫度的變化而變化。他們發現,在一個特定點上,當光速和引力速度的比例迅速達到無窮大時,有一個突然的變化。這修改了光譜指數的數值,該指數用於描述宇宙中初始漣漪的密度,約為0.96478,這一數值可以通過未來的檢測驗證。由繪製CMB的普朗克衛星在2015年報告的最新數據將光譜指數定位0.968左右,這非常接近上述數值。

【圖、文:節錄自科學網頁;新聞訊息由林景明提供】

中國量子衛星十一月底開始科學實驗

全球首顆量子科學實驗衛星墨子號11月中旬完成全部在軌測試工作,正式開始科學實驗。測試顯示,衛星平台方面,電池組狀態正常,太陽帆板供電正常;遙控成功率百分之一百;衛星姿控系統運行正常,性能穩定。有效載荷方面,各單機開機檢查,狀態均正常;載荷內部光軸匹配精度滿足任務要求;完成載荷單光子探測專項測試,指標符合預期;完成對所有地面站的跟瞄,穩定性良好,跟踪精度滿足要求;糾纏源工作正常,光源亮度等指標滿足任務要求。

量子科學實驗衛星墨子號今年8月16日在酒泉衛星發射中心發射,衛星和地面站將共同執行三大科學任務,分別是高速星地量子密鑰分發;星地量子糾纏分發,實現大尺度量子非定域性檢驗;星地量子隱形傳態。

【圖:互聯網;文:節錄自中國科學院國家空間科學中心網頁;新聞訊息由林景明提供】

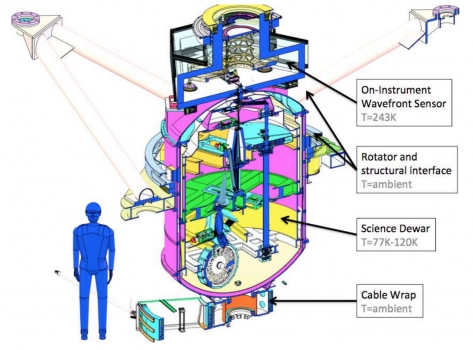

國際三十米望遠鏡紅外成像光譜儀初步設計方案通過

11月19日,三十米望遠鏡紅外成像光譜儀(InfraRed Imaging Spectrograph,簡稱 IRIS)國際合作項目在美國帕薩迪那市(Pasadena)三十米望遠鏡國際天文台總部順利通過初步設計方案評審。

紅外成像光譜儀是三十米望遠鏡計劃的三台首光儀器之一,是一台兼具近紅外(0.84μm至2.4μm)積分視場光譜觀測和寬視場成像的天文精密儀器,包括波前探測器(On-Instrument Wavefront Sensor,簡稱 OIWFS)、寬視場相機(Imager)、微透鏡陣積分視場光譜儀(Lenslet IFS)和像切分器積分視場光譜儀(Slicer IFS)。項目主要由加州大學洛杉磯分校、加州理工學院、加拿大國家研究委員會、日本國立天文台和中國科學院國家天文台南京天文光學技術研究所等國際科研機構共同承擔。

【圖:三十米望遠鏡紅外成像光譜儀硏究報告;文:節錄自中國科學院國家天文台南京天文光學技術研究所網頁;新聞訊息由林景明提供】