台灣與日本合作成功發射地球物理學通訊與輻射探索衛星

台灣央研究院天文及天文物理研究所和國立成功大學太空與電漿科學研究所共組團隊,與日本宇宙航空研究開發機構之日本宇宙科學研究所合作的地球物理學通訊與輻射探索(Exploration of energization and Radiation in Geospace,簡稱 ERG)科學衛星,已於12月20日成功發射升空,衛星升空後太陽能板順利展開開始充電,地面接收站也順利收到衛星訊號。本衛星升空後主要任務是研究地球磁層的高能輻射帶,遠地點達到三萬公里,將是台灣自製的科學儀器航行最遠的新記錄。

地球物理學通訊與輻射探索衛星屬於小型科學研究衛星,主要的科學目標是為了深入探索地球磁層的高能輻射帶,了解當中相對論性粒子的加速機制,並對其中複雜的波動與粒子之間的關係找出關鍵性的證據。此次衛星計劃由日本宇宙航空研究開發機構主導,整體計劃超過三十個以上的單位共同參與。

【圖、文:節錄自台北天文館之網路天文館網頁;新聞訊息由林景明提供】

科學家再次收到六次太空神秘電波

近年來,科學家多次收到由御夫座發出的神秘無線電訊號。最近,加拿大蒙特利爾(Montreal)的麥基爾大學(McGill University)的科學家利用美國西維珍尼亞州(West Virginia)的綠岸射電望遠鏡(Green Bank Telescope)和波多黎各的阿雷西博天文台(Arecibo Observatory ),探測到來自御夫座的六次短而強的無線電波,每次電波爆閃僅持續幾毫秒,再次引發科技界對這種神秘電波來源的猜測。

御夫座發射神秘電波的位置距離地球三十億光年,科學家目前仍不知道這些異常電波的來源,但有些人認為這些神秘爆閃能量可能是外星人試圖與地球人聯絡的跡象,也有科學家認為神秘的電波訊號是由年輕的中子生産生。

【圖:美國太空總署;文:節譯自麥基爾大學新聞公佈】 研究全文刊登在已經出版的《天體物理學報》

台灣大學發現了一顆新的高紅移類星體

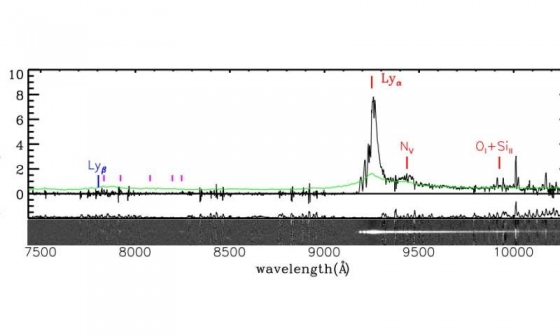

善長利用顏色篩選法來尋找高紅移類星體的台灣大學天文物理所博士生湯濟家(Tang Ji-jia),帶領一隊國際研究團隊,利用坐落於夏威夷的第一台汎星望遠鏡(first Pan-STARRS telescope,簡稱 PS1)搜尋到一顆新的高紅移類星體。這顆新的類星體編號PSO J006.1240+39.2219,它也是現今存在的排名第七的高紅移類星體。

類星體是在星系中心,帶有吸積盤的超大質量黑洞,通過可見光強光譜和紫外光譜測量得到紅移量。它們的發射線因比連續光譜明亮而得名,所有被觀測到的類星體紅移都在0.056和7.085之間。天文學家對紅移大與6.0的類星體特別感興趣。

因為類星體輻射的紫外光會被中性氫吸收,所以用來探測早期宇宙的星系際介質。它們是可見宇宙中亮度最大、距離最遠的緻密物質,它們的光譜可以用來計算估計超大質量黑洞的質量,而黑洞的質量能夠限制類星體的演化和形成。因此,高紅移類星體是探測早期宇宙的強大工具。

【圖、文:節譯自物理學機構網頁】研究全文刊登在12月19日的《arXiv》論文預印本的網站

民間為甚麼有冬大過年的說法

民間有冬(指:冬至)大過年(指:農曆新年)之說,是源於古代農民是按照二十四節氣由「冬至」為一年開始而來的。

中國古代的二十四節氣原本由「冬至」為一年開始,將一個太陽年分為二十四份,大約每十五日為一個氣節,稱為平氣法。但是由於地球的軌道是橢圓形,而不是圓形,太陽在黃道運行速度不是固定的,曆法上偏差頗大。清順治二年(公元1645年)頒行「時憲曆」廢除把全年分成二十四份,用來確定節氣的平氣方法,正式採用西洋曆法以太陽在黃道上位置,每十五度為標準的定氣法,並按照西洋黃道十二宮,將「春分點」定為0度。

清朝滅亡後,成立中華民國,採用西方國家的日曆系統「公曆」獲得通過,1912年 1月1日實行,癈除農曆記事。1914年1月,在中華民國總統袁世凱主政期間,以農曆正月初一定為「春節」。

【圖:互聯網;文:香港天文學會掩星組及維基百科】

按左下角「外部連結」觀看中國二十四節氣的天文定義

http://forum.hkas.org.hk/forum.php?mod=viewthread&tid=7406&extra=page%3D1

中國今曰凌晨成功發射首顆監測霧霾的全球二氧化碳監測科學實驗衛星

今日凌晨3時22分,中國在酒泉衛星發射中心利用長征二號丁運載火箭,成功將全球二氧化碳監測科學實驗衛星(簡稱:碳衛星)發射升空。

碳衛星用於監測全球大氣二氧化碳含量的科學實驗衛星,監察大氣中的二氧化碳濃度,利用高效能光譜與高分辨率二氧化碳探測儀、多譜段雲與氣溶膠探測儀等探測設備,通過地面數據接收、處理與驗證系統,定期獲取全球二氧化碳分佈圖,大氣二氧化碳經過修正的精度將優於百萬分之四的濃度比例。

此外,這次任務還搭載發射中國科學院一顆高分辨率的微型衛星和兩顆高效率光譜微型衛星。這是長征系列運載火箭的第243次飛行。

【圖、文:綜合自互聯網新聞報導;新聞訊息由林景明提供】

香港出生台灣天文學家賀曾樸院士榮獲德國宏博研究獎

香港出生台灣天文學家賀曾樸院士榮獲德國宏博基金會(Alexander von Humboldt Foundation)的「宏博研究獎」 (Humboldt Research Award)。

賀曾樸祖籍上海,1951年生於香港,十二歲移居美國;後陸續取得美國麻省理工學院的學士、碩士和博士。曾任教於美國哈佛大學天文系,其後到台灣定居並且任教於國立台灣大學、國立中央大學。

賀曾樸在2008年當選中央研究院院士,帶領台灣天文學建立深厚的研究能力,使台灣天文界能夠投入尖端的天文研究,同時奠定台灣天文發展的根基,包括建立人力資源、發展技術專業能力、以及開發工業界的合作夥伴。賀院士並推動台灣參與東亞核心天文台聯盟,成為現今東亞天文台的雛形,且現為東亞天文台台長、麥克斯威爾射電天文台台長、韓國天文研究院特聘講座,及世界科學院院士。

【圖、文:節錄自維基百科及台北天文館之網路天文館網頁;新聞訊息由林景明提供】

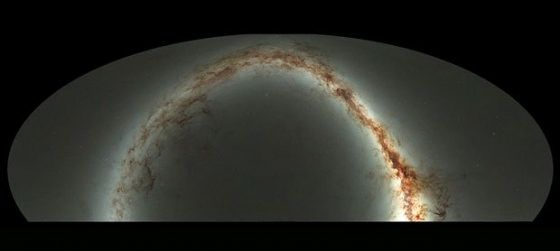

中國硏究人員獲取的刻卜勒天區低分辨率光譜恆星參數

北京師範大學任安炳和付建寧等人利用郭守敬望遠鏡對刻卜勒天區觀測的低分辨率光譜數據,對其恆星大氣參數及視向速度進行了校準及統計分析,發現了一百零六顆貧金屬星的候選體,九顆極端貧金屬星的候選體和十八顆高速星的候選體。

【圖、文:節錄自中國科學院國家天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在已經出版的《天體物理學雜誌補充系列》

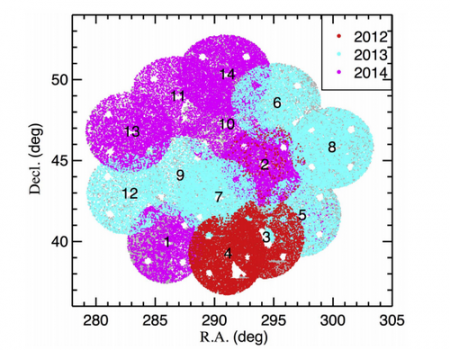

泛星向全世界發佈最大數碼巡天數據

夏威夷大學天文研究所的全景巡天望遠鏡和快速回應系統,簡稱泛星計劃(Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System,簡稱 Pan-STARRS)昨日(12月19日)透過位於馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore)太空望遠鏡研究所(Space Telescope Science Institute ,簡稱STScI),向全世界公佈目前最大數碼巡天數據。

這四年的數據包括三十億個單獨的來源,包括恆星,星系和其它天體。這樣龐大的數據集合蘊含2 PB數據,相當於十億張自拍照,或者是維基百科全部內容的一百倍。

【圖、文:林景明節譯自夏威夷大學天文研究所12月19日新聞公佈】

請按左下角「外部連結」觀看有關影片

1 petabyte (PB) = 1,125,899,906,842,624 bytes

歐洲核子研究中心完成首次反物質原子光譜測量

歐洲核子研究中心完成首次反物質原子的光譜測量,向高精度測試物質與反物質行為是否不同邁進了重要一步。

當今宇宙為何看起來幾乎全由普通物質構成,這是物理學界的一個重大謎題。因為根據粒子物理學經典模型的預測,在大爆炸發生之後應存在等量的物質和反物質。光照射可以激發原子,當原子恢復至基態時會發光,光的頻率分佈形成,可以藉用其光譜精確地測量出原子屬性,這也是光譜學的基本原理。但是,反物質難以產生和捕捉,因為反物質一旦與物質就會湮滅,這是科學家測量其屬性帶來挑戰。

歐核中心反質子減速器的最新進展,讓研究人員得以捕捉和測量反質子與反氫原子。現在,來自歐核中心反氫激光物理裝置(ALPHA)項目的丹麥科學家杰弗裡·漢斯特(Jeffrey Hangst)團隊,在圓柱形真空腔內成功的磁捕獲反氫原子。這一真空腔長僅280毫米,直徑為44毫米,研究人員通過真空腔上的窗口向裡面照射激光,測量了反原子1S- 2S的躍遷(從基態向激發態躍遷)情況。

研究團隊報告稱,反氫的躍遷頻率與氫的躍遷頻率一致。氫的光譜已經得到高精度表徵,因此反氫光譜學的改進應可以促進對物質 – 反物質對稱性的高敏度測試。

ALPHA裝置是歐核中心捕獲反原子的利器,該項目組此前曾用特殊磁場將反氫原子達一千秒,還曾首次對反物質與引力的相互作用進行直接分析。

【圖:歐洲核子研究中;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

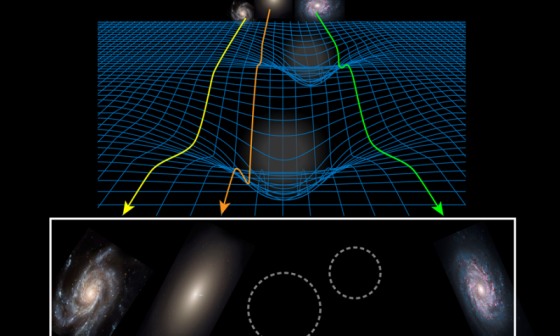

新的重力理論通過驗證

荷蘭萊頓(Leiden)天文台女天文學博士生瑪高·包華(Margot Brouwer)領導的團隊,首次通過重力透鏡效應驗證了阿姆斯特丹大學著名理論物理學家埃里克·韋爾蘭德(Erik Verlinde)的重力的熵力假說(Entropic gravity)新理論。

包華根據韋爾蘭德理論僅僅基於星系的可見質量對33,613個星系的重力分佈進行計算。她將計算結果與通過重力透鏡測量的重力分佈進行比較,以驗證韋爾蘭德的理論。她的結論是,韋爾蘭德的理論與觀察到的重力分佈一致,但她強調暗物質也可以解釋額外的重力。然而,暗物質的質量是自由參數,必須根據觀察進行調整。但額外的重力在韋爾蘭德的理論中是直接的預言,而不需要引入自由參數。

新的理論也存在局限,目前只適用於孤立,球形和靜態系統,而宇宙是動態和復雜的。許多觀測結果還不能通過新的理論來解釋,所以暗物質的假設仍然沒有被排除。 包華表示:現在的問題是如何發展這個理論,以及如何進一步驗證這個理論。無論如何,第一次驗證的結果看起來相當有趣。

【圖、文:深科技節譯自物理學機構網頁;新聞訊息由林景明提供】 研究全文將會刊登在英國《皇家天文學會月刊》

請按左下角「外部連結」觀看由瑪高·包華解釋驗證韋爾蘭德理論的有關影片