中國天文學家利用新工具在哈勃常數的精確測量領域取得新進展

自1929年哈勃提出星系的視向速度與到觀測者的距離之間呈現線性關係(即後來經典的哈勃定律)以來,對哈勃常數的測量始終是天文學研究中最重要的內容之一。哈勃常數,即哈勃關係中的斜率,從它的大小可以直接估算出宇宙的年齡。此外,哈勃常數的獨立精確測量,有助於更好地限定宇宙學常數。然而,源於不同測量者或測量方法之間的系統誤差,對哈勃常數的精確測量並非易事。近日,上海天文台科研人員參與的國際性宇宙學項目組,基於對四個水超盤激微波系統(extragalactic water megaMASER )的長期監測數據,精確測量出哈勃常數,與其它測量方法得到的結果在誤差範圍內一致。

傳統的測量哈勃常數的方法主要依賴於造父變星以及Ia型超新星。儘管相比數十年前而言,不同研究者之間所測得的哈勃常數結果差距已明顯縮小,但為了能更精確地測定哈勃常數,同時也為了檢驗不同測量方法之間的系統誤差,全新的幾何距離測量方法也在不斷地被提出,其中22 GHz水超盤激微波系統的發現為哈勃常數的測量提供了一種全新的可能性。

在該類天體中,在距離河外星系中心超大質量黑洞約一秒差距(parsec,縮寫 pc;一秒差距大約等於三十一兆公里)的吸積盤區域上分佈著大量可以產生22 GHz水超激微波輻射的水分子,並且這些水分子隨著吸積盤圍繞中心超大質量黑洞進行旋轉運動。由於激微波輻射的准直性和輻射放大性,通過甚長基線干涉測量(Very long Baseline Interferometry,簡稱 VLBI)技術,每個激微波斑的空間位置以及視向速度都可以精確的測量出來。

基於對視向速度的測量以及長期監測,可以得到激微波斑到黑洞的物理尺寸。將其與由VLBI測量得到的激微波盤的角尺寸結合,就能得到激微波盤到觀測者的幾何距離;再綜合退行速度,就可以推算出哈勃常數的值。

這種方法並不依賴任何宇宙學模型假設,因此由激微波盤系統所得到的幾何學距離可用於對不同宇宙學模型的檢驗。利用這種方法,NGC 4258成為了首個完成幾何距離測量的激微波系統。 基於對NGC 4258幾何距離測量的成功,由前美國國家射電天文台台長魯國鏞院士等發起倡議、美國國家射電天文台的國際研究團隊於2009年開展了利用河外水超激微波源對哈勃常數進行系統性測量的研究項目。該項目計劃在北天區距離我們50-200Mpc的範圍內搜尋到十個類似NGC 4258的河外水超盤激微波源。若對於每個盤激微波源的幾何距離可以確定到10%的精度,則十個源的結果統計疊加之後可達到3%的精度。

【圖、文:節錄自中國科學院上海天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在已經出版的《天體物理學報》

激微波 ( MASER,中國大陸音譯作:脈澤)是受激放大微波輻射(Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation)的頭字母。它指通過受激輻射放大和必要的反饋,產生同一波寬、准直、相干的微波的過程。

天文學家確認附近的天苑四是硏究我們早期太陽系發展的好模型

2015年1月28日晚上美國太空總署一架由波音747客機改裝,搭載一枝2.5米紅外線望遠鏡的平流層紅外線天文台(Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy,簡稱 SOFIA),在墨西哥西部的太平洋西部向北轉,直到俄勒岡州西部,然後回到美國太空總署的杭思朗(Armstrong')飛行研究中心, 飛行員駕駛飛機將望遠鏡瞄準附近的一顆叫做天苑四(Epsilon Eridani)的星星。

愛荷華州立大學的馬西莫·馬倫戈(Massimo Marengo)副教授和其他天文學家本飛機上觀測和收集有關星星的紅外線數據。

天苑四距離地球大約十光年,它類似我們的太陽,但是只有五分之一的年齡。 天文學家認為,年輕的天苑四可以讓我們了解太陽系早期的演化過程。

【圖:美國太空總署;文:節譯自愛荷華州立大學5月2日新聞公佈】研究全文刊登在已經出版的《天文學報》

天苑四是一顆主序帶上分類為K2的恆星。它是波江座內最靠近我們,也是在近距離恆星列表上能以肉眼看見的全天第三靠近的恆星。估計他的年齡少於十億年,相對來說還是顆年輕的恆星,因此這顆恆星的磁場活動比太陽強,而恆星風的強度估計是太陽的三十倍。自轉也比較快速,雖然有緯度上的變化,估計週期約為11.1 天。

【補充資料:維基百科】

維珍銀河第二代太空飛機團結號試飛成功最快2018年啟航

英國富豪李察·布蘭森(Richard Branson)維珍銀河公司第二代太空飛機「團結」號(VSS Unity)星期一在美國加州莫哈韋(Mojave)基地試飛成功,該公司有望在2018年可以承載第一批旅客到太空旅行。

「團結」號由兩名飛行員駕駛,可最多攜帶六名乘客進入距離地面一百公里的太空邊緣。一次太空旅遊費用要25萬美元(大約港幣194萬元,新台幣834萬元,人民幣163萬元),目前已經有超過七百人報名。

【圖:互聯網;文:節譯自維珍銀河5月1日新聞公佈】

俄羅斯計劃與美國合作搭載遊客繞月飛行

俄羅斯科羅廖夫能源火箭航天集團(Korolev Rocket and Space Corporation)總經理弗拉基米爾·索恩采夫(Vladimir Solntsev)近日表示,俄俄羅斯與美國雙方已經就太空旅遊制定多個方案,可選擇飛赴國際太空站,或是乘坐改裝後的聯盟號太空船,開啟環繞月球之旅。

索恩采夫稱,目前正與潛在太空遊客討論合約條款。俄羅斯與合作夥伴制定了搭載太空遊客飛赴國際太空站和月球的方案,但因除了技術和經濟問題外,還牽涉法律及其它事務,因此俄羅斯不能單獨做主,須與其它航天大國展開合作。

他早先接受傳媒採訪時曾表示,計劃同一家外國公司簽署協議,預定九個太空遊客位置,乘坐俄羅斯聯盟號太空船在2021年前飛往國際太空站。該方案正在與美國太空探險公司(Space Adventures)及其它公司進行談判。

【圖:美國太空總署;文:節錄自科學網頁;新聞訊息由林景明提供】

天文學家發現巨型熱氣流通過英仙座星系團

一隊由國際天文學家組成的硏究團隊,將美國太空總署錢德拉X射線天文台(Chandra X-ray Observatory)的數據與射電觀測數據利用電腦模擬互相結合,在附近的英仙座星系團中發現了大量的熱氣流,幅度長達二十萬光年,熱氣流形成的波浪大約是我們自己的銀河系的兩倍。

研究人員指出,數十億年前形成的熱氣流,經過一個小型的星系團後,掠過英仙座星系團,造成了巨大的氣體供應,在廣大的空間內晃動。

美國太空總署位於馬里蘭州綠帶城(Greenbelt)的戈達德(Goddard)太空飛行中心首席科學家斯蒂芬·沃克(Stephen Walker)指出:英仙座星系團是太陽系鄰近最密集的星系團之一,也是在X射線當中最明亮的星系團,所以錢德拉X射線天文台的數據為我們提供了無與倫比的細節,可以確定氣流的波動與較小的星系團的關聯,顯示產生這些巨型結構的合併活動仍然在進行之中。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】研究全文刊登在已經出版的英國《皇家天文學會月刊》

請按左下角「外部連結」觀看有關影片

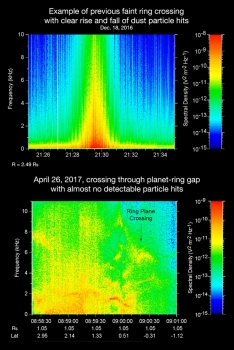

卡西尼號太空船發現靠近土星的無塵大空隙

美國太空總署卡西尼號太空船在2017年4月26日,成功首次穿過土星及其環之間的窄縫之後,科學家從太空船傳回收集的科學數據顯示,該地區似乎相對無塵,感到非常困惑。

美國太空總署噴氣推進實驗室卡西尼項目經理艾·美士(Earl Maize)說:環和土星之間的區域是個大空洞,但是為什麼灰塵級別比預期的低得多,這是一個謎。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁;新聞訊息由林景明提供】

請按左下角「外部連結」觀看有關影片

美國天體物理家指遠古太陽系或者有技術型物種出現過

美國賓夕法尼亞州立大學(Pennsylvania State University)天文學與天體物理學副教授積臣·托馬斯·懐特(Jason Thomas Wright)在《史前原居技術型物種》Prior Indigenous Technological Species 的學術論文中,提出了一個特別的觀點,外星人可能曾經存在於太陽系之中。

懐特教授指出,天體生物學的主要開放性問題之一就是太陽系的其它地方是否存在現存或者已經滅絕的生命痕跡。技術先進的外星人可能已經留下了某些「技術痕跡」。以前的外星物種可能生存在古代的行星,例如:溫室效應未形成,以前環境清涼時期的金星,或有水時代的火星上,甚至史前的地球。雖然這些古老外星文明的大部份證據由於金星溫室效應的高溫燒毀;地球的板塊變動抹去。剩餘非常古老的外星人文明痕跡,可能在火星和月球地表以下,或太陽系外部存在。

【圖:美國太空總署;文:節譯自康奈爾大學網頁】研究全文刊登在物理學、數學、電腦科學與生物學的論文預印本的網站

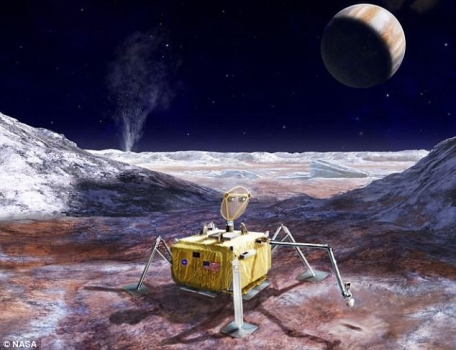

歐美計劃合作開展木衛二登陸任務

4月8日至13日在奧地利維也納舉行的歐洲地球科學聯會2017週年大會上,美國太空總署和歐洲太空總署提出將合作開展木衛二(Europa)聯合任務,建造登陸木衛二的登陸器,用來尋找地球以外生命的蹤跡。如果建議獲得批准,登陸器有望於本世紀20年代中期發射。

木衛二被認為是目前最有希望探尋到外星生命的星球之一。科學家認為,在它的冰冷的表面下,隱藏著一個適合生命進化的海洋。 2013年有報導稱,天文學家發現了源自木衛二表面的水汽羽流,而且最近科學家在土衛二同樣的羽流中發現了氫氣,進一步強化了上述觀點。

法國天體物理學和行星學研究所的米歇爾·布蘭克(Michel Blanc)介紹稱,木衛二聯合任務由三部分組成,最重要的是讓登陸器降落在木衛二表面,並停留35天,收集和篩查生命的跡象,如微生物分子及其代謝物等。登陸器登陸成功的同時,一個軌道器將歷時三個月對木衛二進行激光、磁場和地震方面的測量,以獲得更多與木衛二基本結構有關的信息。最後,軌道器將撞擊木衛二,在此過程中,收集並傳輸關於木衛二稀薄大氣層的數據,識別二氧化碳和氧氣等與生命有關的氣體。

如果一切按照計劃進行,木衛二聯合任務將會持續六年半時間。在設計設備時,科學家需要解決兩大關鍵問題:讓探測器耐受木星周圍稠密的輻射,以及避免來自地球的有機物污染木衛二。布蘭克表示,這款登陸器將由美國太空總署設計,同時和歐洲太空總署局攜手製造其它元件。

【圖:美國太空總署;文:節錄自科學網頁;新聞訊息由林景明提供】

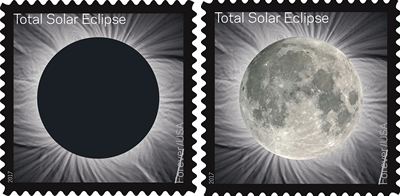

美國郵政將會用感溫度變色油墨發行日全食紀念郵票

今年8月21日的日全食是1979年以來,美國大陸再次可見的日全食天象,更是美國自從1776年建國以來,第一次只是在美國境內出現,而沒有在其它國家出現的日全食,因此稱為「美國超級日全食」。

美國郵政為了慶祝這一次難得的天文奇景,首次使用感應溫度變色油墨(Thermochromic Ink),設計出一款能夠展現日全食在眼前出現的郵票。市民只要用手指輕觸郵票,指尖的溫度就能將被遮掩變黑但日冕清晰可見的太陽,變成了皎潔月亮;移開手指後,日全食再出現。美國郵政採用稱為「日食先生」的天體物學家埃斯佩納克(Fred Espenak)2006年3月29日在利比亞拍攝的日全食照片。這張創意十足的郵票將會在6月20日起,在懷俄明拉勒米(Laramie)的懷俄明大學美術館展出。

美國郵政指出,由於感應溫度變色油墨怕紫外光,所以這張「永久有效」的郵票不能曝露在陽光之下。為了確保郵票能夠長久保存,美國郵政還附贈特製防紫外線的信封,供集郵人士使用。

【圖、文:節譯自美國郵政網頁;新聞訊息由陳潔珊及劉柱光提示】

卡西尼號太空船首次穿越土星與最內側光環之間區域

美國太空總署卡西尼號太空船在2017年4月26日,成功首次穿過土星及其環之間的窄縫之後,恢復與地球之間的聯繫。太空船正在回收在通過期間收集的科學和工程數據,目前這艘太空船正在持續向地球回傳探測數據。

卡西尼號太空船進入土星與光環之間的空隙,當時距離土星雲層頂部僅有大約三千公里,另一側距離土星可見光環的最裡側邊緣大約只有三百公里。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁;新聞訊息由林景明提供】