模擬的月球土壤可以立體打印成磚塊

歐洲太空總署試驗利用太陽光的熱量,將月球上的土壤利用立體打印技術,製造可供月球基地使用的磚塊。歐洲太空總署材料項目的工程師艾文尼·馬卡亞(Advenit Makaya)表示,他們在太陽能爐中模擬燒製月球材料的過程。立體打印平台可以在攝氏一千度的溫度下烘烤直徑約0.1毫米的月球泥塵,在五個小時內完成一塊20×10×3厘米的建築用磚。這個實驗以陸地上的火山材料作基礎原料,按照真正月球土壤的組成成分和顆粒大小,加工成模擬月壤,在位於德國航空航天中心的太陽能爐設備當中,利用147塊彎曲鏡面將陽光聚焦形成極高溫,將土壤融化在一起。

製成品經過詳細的機械測試,這種立體打印磚塊具備了石膏的強度。但一些磚塊在邊緣出現了翹曲,科研人員說,因為磚塊的邊緣比中心冷卻得更快,現時正在尋找方法控制這種情況,可能加快打印速度,能讓磚塊內部積聚較少熱量。硏究證明,在月球上,這一種施工方法確實可行。

這次試驗在標準大氣條件下進行,日後會摸擬月球上真空和極端高溫條件下,磚塊的打印效果。如效果不錯,歐洲太空總署只需要將立體打印機和太陽能聚焦設備運送到月球即可。

負責歐洲太空總署材料和製作過程工作的托馬索·海蒂尼指出:“為了建立月球基地,當地資源的利用必將成為重要的實用技術之一,而由此創造出的可持續發展方式也可以惠及地球,如使用太陽能聚焦設備和當地資源立體打印出來的建築材料,可以快速建設災後緊急避難所,以避免昂貴、低效的常規供應鏈阻滯援建進程。”

【圖:歐洲太空總署;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

請按左下角「外部連結」觀看有關影片

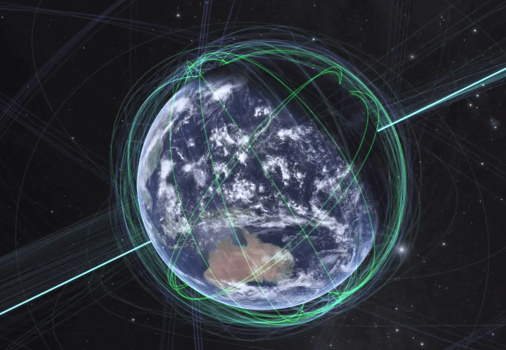

太空探索技術公司將於2019年發射首批互聯網衛星群

美國太空探索技術公司(SpaceX)的首批互聯網衛星群定於今年開始測試,2019年正式開始使用,屆時將為全球用戶提供1Gbps的高速上網服務。這批衛星總數達4,425顆,數量超過人類已發射衛星的總和。

美國太空探索技術公司已經於2016年年底向美國聯邦通訊委員會遞交了發射這些互聯網衛星的申請,目的是為缺乏互聯網基礎設施的十多億人口提供衛星聯網服務。每顆衛星重386公斤,整個項目總成本估計在五十億美元到一百億美元左右。

美國太空探索技術公司負責衛星政務的副總裁帕特里夏·庫珀(Patricia Cooper )女士向美國參議院商業、科學和技術委員會表示,該公司計劃今年稍晚開始測試衛星,年底前發射一顆原型,2018年初再發射一顆,2019年將正式開始發射首批互聯網衛星。整個發射活動將持續到2024年。該公司將利用成功回收的二手火箭進行發射,以降低總成本。

數據顯示,地球當前在軌道上活動的衛星共有1,419顆,此外還有2,600多顆衛星已不再服役,僅漂浮在太空中,人類所有曾經成功發射過的衛星總數應為4,025顆左右。而美國太空探索技術公司即將發射的衛星數量是目前在軌道上活動衛星數量的三倍以上,更超過人類發射衛星數量總和。

不過,這些衛星不會一次全部完成發射,美國太空探索技術公司計劃在初期部署1,600顆衛星,之後發射另外2,825顆衛星,它們將分佈在五個軌道高度及不多於三十二個軌道平面,位置均高於通常處在431公里處的國際太空站。而這四千多顆衛星每一個約可覆蓋2,120公里寬的地域,一經完全優化,就能為全球消費者和商業用戶提供每戶1Gbps的高帶寬、低延時上網服務,這將比當前全球互聯網平均速度快一百八十倍。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

在太空接近兩年的美國空軍X-37B太空飛機昨日返回地面

帶有神祕任務的美國空軍X-37B無人駕駛自動太空飛機,在2015年5月發射,停留在太空718日後,昨日返回地面,降落在佛羅里達州甘迺迪航天中心。

X-37B的設計在軌道上能夠使用太陽能和電池驅動自動飛行。外界估計美國空軍是要測試該自動太空飛機在軌道上的機動能力,以及如何在軌道上作戰。

自動太空飛機由波音公司研製,其發射方式是由火箭發射升空,和美國太空總署之前使用的太空穿梭機相似,可以在太空軌道上等候時機,進行作戰,亦可以在軌道上執行攻擊敵方衛星的任務,完成任務後可以再入大氣層,滑翔降落基地,之所以將其稱為太空戰機。

【圖:美國空軍;文:節譯自物理學機構網頁】

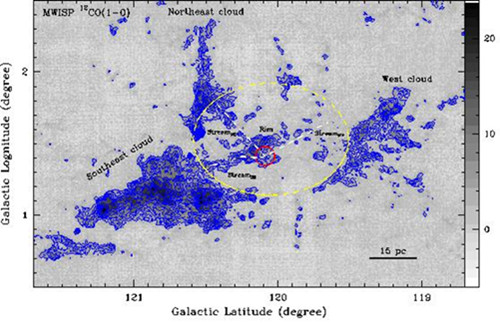

中國天文學家發現圍繞第谷超新星遺蹟的巨大空腔

Type Ia型超新星被用做宇宙的標準燭光。基於Ia型超新星的觀測,天文學家揭示了宇宙的加速膨脹。然而,Ia型超新星的前身星一直沒有獲得觀測上的證認。目前國際上有兩類主流的前身星理論模型:(1)單簡併模型-白矮星吸積周圍伴星(主序星或紅巨星)的物質,達到錢德拉塞卡(Chandrasekhar)質量上限後發生熱核反應(即超新星爆炸);(2)雙簡併模型-處於雙星系統中的兩顆白矮星並合而後發生熱核反應。這兩大類前身星模型一直處於激烈的爭論之中,由此帶來的“前身星難題”是超新星研究領域的一個重要科學問題。

理論研究預測,單簡併模型中的白矮星在吸積物質的同時會驅動星風,而持久的星風會在白矮星周圍的星際介質中吹出一個半徑十至三十秒差距(parsec)巨大的空腔;但在雙簡併模型中,沒有此類星風及空腔。因此,觀測Ia型超新星遺跡並在其周圍搜尋巨型空腔將是十分有效的判別其前身星的方法。以此為目標,紫金山天文台科研人員利用青海德令哈13.7米毫米波望遠鏡,在一項名為「銀河畫卷」的銀道面CO分子氣體巡天研究計劃中,對Ia型超新星遺蹟的典型對象第谷超新星遺跡展開了觀測。

第谷超新星(Tycho supernova)爆發於公元1572年,是銀河系內一顆標準的Ia型超新星,也是「銀河畫卷」搜尋的第一個Ia型超新星遺跡目標源。通過大視場、高靈敏度的觀測,紫金山天文台科研人員發現,在第谷超新星遺跡周圍存在一個巨大的氣體空腔,測量到的半徑值介於十三至二十七秒差距之間。觀測還表明,該遺跡周圍的星際氣體明顯受到激波的擾動,且整個氣體空腔目前處於膨脹之中。基於觀測推算的星風強度和年齡也與吸積模型十分吻合。以上發現為Ia型超新星單簡併模型的理論提供了強有力的觀測證據。目前紫金山天文台科研人員正瞄準銀道面其它Ia型超新星遺跡,不斷開展後續的觀測,以期取得更加系統的成果。

【圖、文:節錄自中國科學院紫金山天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在已經出版的《天文學與天體物理》期刊

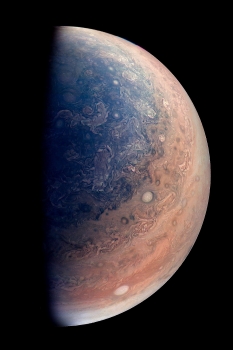

木星南極呈現藍色雲帶

美國太空總署昨日公佈朱諾(Juno)號去年12月12日香港時間0時44分,在南極五萬二千二百公里上空拍到的木星南極雲帶。照片由天文愛好者基比奧·菲西(Gabriel Fiset)從美國太空總署朱諾號可見光相機/望遠鏡(JunoCam)拍攝的照片數據儲存庫,以優越影像處理技考完成的鳥瞰圖。

照片中的藍色與白色相間的漩渦相互纏繞,是一些橢圓形風暴點綴著雲景。 接近南極位置,木星雲帶區域有組織的風暴轉變成無組織的絲狀結構,類似巨型糾纏在一起,絲線狀的空氣流。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

藍色雙微行星入侵古柏帶暗示早期海王星溫和外移

研究太陽系就像考古學一樣,要根據現有的資訊,來推論過去到底發生了什麼事。天文學家一直想知道:太陽系的八大行星是如何移動到現在的軌道?在這段時間內又發生了什麼事?這段失落的歷史,不僅與太陽系的生命形成環境有關,也能幫助我們進一步了解其他與太陽系類似的系統。

天文學家相信,古柏帶(Kuiper belt)是在太陽系演化過程中所留來下的原始小行星帶,由結冰的原始行星盤物質所組成。研究團隊發現有好幾個古柏帶雙微行星表面呈現藍色, 這與一般偏紅色的古柏帶天體非常不同。一般推論,藍色雙微行星應該是從離太陽較近的位置移到現今古柏帶處,這個遷移過程大概發生在距今數十億年前,且改變了所有類木行星的軌道。問題是藍色雙微行星到底是在哪裡形成的?這樣的遷移過程暗示了怎麼樣的太陽系演化過程?

「外太陽系天體起源顏色巡天」(Colours of Outer Solar Systems Origins Survey,簡稱 ColOSSOS)是由英國女王大學(Queen's University)的韋斯利·菲沙(Wesley Fraser)領軍,團隊中還包含了來自加拿大、美國、法國及台灣的天文學家,這是一項結合「外太陽系起源巡天」(Outer Solar Systems Origins Survey,簡稱 OSSOS)計劃所發現天體的大型國際合作計劃。

團隊成員結合觀測與理論模型發現,如果這些藍色雙微行星一開始在三十八到四十四個天文單位(天文單位:地球到太陽的平均距離,約一億五千萬公里)形成,並歷經一個「溫和」的海王星外移過程,就能夠存活並到達目前觀測到的位置(四十二至四十八個天文單位)。這個結果剛好與之前許多動力學的研究吻合!

這項計劃的困難度非常的高,因為需要同時協調八米的雙子星望遠鏡(Gemini telescope)與四米的加法夏望遠鏡(Canada-French-Hawaii Telescope)進行觀測。就像兩人三腳的比賽一樣,兩台望遠鏡必須要在同時做出相同的操作,觀測同一個天體,如此才算一個成功的觀測,才能消除許多觀測上的誤差。

這項研究結果對我們了解太陽系的演化,只是個開端,仍然有許多未解的問題。天文學家相信,將來會發現越來越多的天體,再加上先進的觀測設備與技術,不久之後,我們一定能更清楚了解太陽系的演化過程。

【圖:雙子天文台;文:節錄自台北天文館之網路天文館網頁;撰文:陳英同(中央研究院天文所博士後研究員,本論文共同作者之一)】研究全文刊登在已經出版的《自然天文學》期刊

著名理論物理學家霍金表示如果人類不能在一千年內逃離地球就會滅亡

英國著名理論物理學家霍金(Stephen Hawking)教授表示,地球上的人類面臨著滅絕的危機,如果想繼生存,需要在未來一百年之內離開地球,進入太空發展。

霍金在英國廣播公司新一輯紀錄片中將會環游世界,探索將來能夠令我們在外太空生存的方法。他在紀錄片中指出,人類在地球上面臨的風險不斷增加,很可能在未來被流行疾病、人口過剩、氣候變化、甚至小行星撞擊等災難所滅絕。他警告,在這個脆弱的地球上,人類最多能夠存活多一千年,如果不離開地球在太空找到出路,人類就就會滅亡。

【圖、文:綜合自互聯網新聞報導】

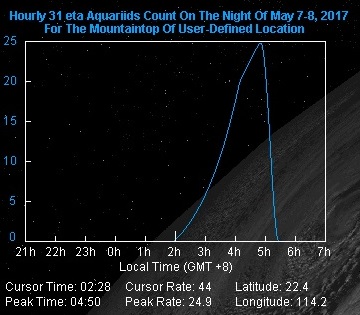

寶瓶座η流星雨明日極大但預測香港高峰期在下個星期一凌晨

寶瓶座η流星雨是地球經過哈雷彗星(1P/Halley)在軌道上的殘留物所形成,流星雨理論高峰時刻在明日9時31分,但預測香港高峰期在下個星期一凌晨4時50分;屆時香港很黑地區估計天頂每時出現率(ZHR)大概有25顆。

香港天文台預測下星期一凌晨的天氣有雲,間中天晴。

【圖:美國太空總署】

美國太空總署收到未來太陽系探索任務建議

美國太空總署收到並正在審查未來無人太陽系探索任務的十二項建議。 新的建議未來七個月進行科學和技術審查。 目標是在大約兩年內選擇探索任務,並於2020年中期推出。入圍的新計劃開發成本上限大約為十億美元。

今次公佈有機會成事的六個太陽系探索任務主題:

採集彗星表面樣本返回地球;

採集月球南極艾托肯(Aitken)盆地樣本返回地球;

探索土衛六和土衛二的地下海洋世界;

土星探測器;

探索特洛伊(Trojan)小行星群;

金星實地探測器。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

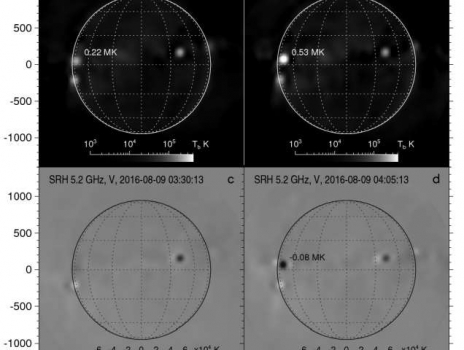

研究人員發佈西伯利亞射電日像儀首個太陽觀測結果

俄羅斯科學家發佈使用西伯利亞太陽射電望遠鏡(Siberian Solar Radio Telescope)的新型射電日像儀進行的太陽觀測的首個觀測結果。 西伯利亞射電日像儀(Siberian Radioheliograph)最近開始定期觀察太陽大氣層中的活動過程,從而更好監測太陽活動情況。

西伯利亞射電日像儀是一款具有4至8 GHz工作頻率範圍和10 MHz瞬時接收頻段的48枝天線陣列。射電日像儀安裝在位於距伊爾庫茨克(Irkutsk)約220公里的東薩彥嶺(Eastern Sayan Mountains)射電天體物理天文台(Radioastrophysical Observatory)的西伯利亞太陽射電望遠鏡上。

西伯利亞射電日像儀系統最終將擴展到96枝天線,完成後可以提高分辨率至15角秒,屆時儀器能夠研究日冕物質拋射 (coronal mass ejection,簡稱 CME)的開始及傳播到一至二個太陽半徑高度的過程,從而填補了紫外光和光學範圍內的觀察值之間的差距。

【圖、文:節譯自物理學機構網頁】最初的西伯利亞射電日像儀觀察結果刊登在4月25日科學論文預印本網站(arXiv.org)