中國啟動北斗三號導航衛星系統建設

中國衞星導航系統管理辦公室主任冉承其昨日表示,中國已經開始北斗三號系統建設。計劃在今年下半年發射六至八顆導航衞星,明年完成發射另外十八顆衞星,預計到2020年,將會建成由五顆地球同步衞星和三十顆低軌道衞星組成的北斗三號全球衞星導航系統。

冉承其指出,北斗三號系統建基於北斗二號系統之上,與其它導航系統訊號兼容程度更高。由於採用更高精度的原子鐘和衛星之間通訊連接技術,能夠大幅提升定位的準確程度。

【圖、文:綜合自互聯網新聞報導;新聞訊息由劉柱光提供】

邵逸夫獎今日公佈得獎者名單

邵逸夫獎基金會於今天5月23日(星期二)在香港舉行新聞發佈會,公佈今屆共有五位科學家獲頒獎項,得獎者名單如下。

「邵逸夫獎」設有三個獎項,分別為天文學、生命科學與醫學、數學科學。每年頒獎一次,由去年開始每項獎金由一百萬美元增加至一百二十萬美元。今年為第十四屆頒發,頒獎典禮定於9月26日(星期二)舉行。

「邵逸夫獎」得獎者如下:

天文學獎頒予

頒予西蒙.懷特 (Simon D M White) 德國馬克斯普朗克天體物理研究所所長

以表彰在理解宇宙裡結構形成的貢獻。他運用強大的數值模擬證實在早期的宇宙中的微小密度漲落怎樣發展成現今宇宙所看見的星系和其他非線性結構,提供了有力的證據支持具有平直幾何、並由暗物質和宇宙常數所支配的宇宙模型。

生命科學與醫學獎平均頒予

平均頒予伊恩.吉本斯 (Ian R Gibbons) 美國加州大學柏克萊分校分子與細胞生物系客席研究員和羅納德.韋爾 (Ronald D Vale) 美國加州大學三藩市分校細胞與分子藥理學教授及學系副主任暨美國霍華德休斯醫學研究所研究員

以表彰他們發現微管相聯的馬達蛋白:驅動人類發育至關重要的神經細胞生長和染色體遺傳的發動機。

數學科學獎平均頒予

亞諾什.科拉爾 (János Kollár) 美國普林斯頓大學數學教授和克萊爾.瓦贊 (Claire Voisin) 法國法蘭西學院代數幾何講座教授

以表彰他們在多個代數幾何核心範疇所取得的卓越成果。這些成果革新了這領域,使一些長期令人束手無策的問題因而得以解決。

【圖:互聯網;文:邵逸夫獎基金會新聞公告】

台灣首家以天文為主題的天文館餐廳

根據台灣傳媒報導,台南最近出現一家以天象為主題的天文館餐廳,裡面有一個直徑十米的天象投影圓頂,是台灣私人最大的天文館。透過星空投影,每十五分鐘就白天和黑夜交替一次,吃一頓飯等於經歷三日三夜,非常特別!

這間餐廳的老闆顏鴻選,本身就一位天文愛好者,他和幾位同好在台南開了這家全台灣首創的天文館餐廳,提供義大利素食。顏先生從日本引進一部星空投影星象儀,顧客在三十分鐘內就能體驗白天和夜晚。

【圖、文:綜合自互聯網新聞報導】

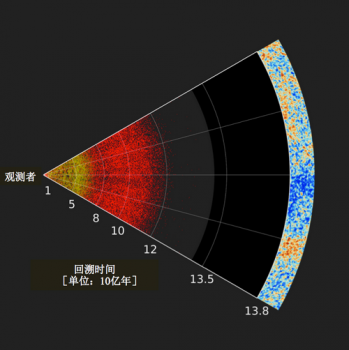

由中國天文學家為首的硏究團隊發現重子聲波振盪訊號

世界最大星系巡天(Extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey,延展重子振盪光譜調查,簡稱 eBOSS)國際科技計劃合作組織發佈了最新科學結果:eBOSS合作組通過觀測距離我們六十八億光年到一百零五億光年之間(對應紅移0.8 到2.2 之間)宇宙深處類星體的空間分佈,發現了顯著的重子聲波振盪(Baryon Acoustic Oscillations,簡稱 BAO)訊號。這是人類首次成功利用遙遠的類星體探測宇宙的膨脹歷史。

結合這個測量與近期 BOSS 合作組等發布的 BAO 測量訊號,宇宙大尺度結構星系巡天在6.5個標準差水平上證實了暗能量的存在。這是除超新星、宇宙微波背景輻射觀測之外的暗能量存在的又一獨立證據。

【圖、文:節錄自中國科學院國家天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】

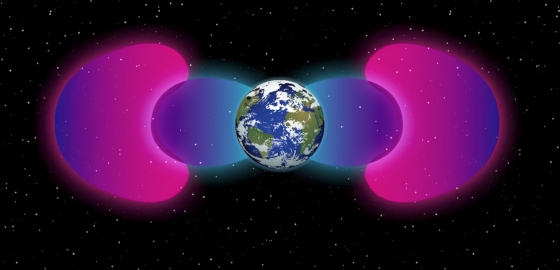

美國太空總署發現人造太空屏障正推離范亞倫輻射帶

美國太空總署的范亞倫探測器(Van Allen Probes)發現了一個人造的太空屏障正在向外推動范亞倫輻射帶。這一驚人事實意味著,我們人類不僅在改造地表,也在改造近太空環境。

范亞倫輻射帶由被地球磁場捕獲的帶電粒子構成,是環繞地球的高能輻射帶,經常因太陽風暴和其它太空天氣事件而劇烈膨脹,會給衛星通訊、導航衛星定位系統和太空人的人身安全造成一定威脅。

在2012年,美國太空總署發射了兩顆衛星去觀測環繞地球的范亞倫輻射帶,它們稱為范亞倫探測器,又名輻射帶風暴探測器。這一個任務讓科學家了解到輻射帶的環境和它的變異性,用以研究太空船的操作及系統設計,並且對未來派遣與規劃太空人的安全領域有重要意義。

但是日前,在監視地球磁場捕獲的帶電粒子活動時,范亞倫探測器觀察到一個非常奇怪的現象。美國太空總署的研究人員調查後發現,一個人造的太空障礙物在向外推動范亞倫輻射帶。

這個太空屏障是由甚低頻無線電通訊造成,甚低頻無線電通訊一般適合於深海潛艇的長程和海底通訊,它能將編碼的信息傳送到遙遠的地方。但這些通訊訊號會洩露到太空,與地球周圍的帶電粒子發生作用,從而影響粒子的運動和位置。隨著時間的遷移,這些互動就在地球周圍創造出了一個人造的障礙物,甚至可以對抗來自太空的高能帶電輻射。

美國太空總署的科學家發現,過去幾十年來,這種太空屏障一直在將范亞倫輻射帶推離地球。而團隊成員之一、科羅拉多大學大氣和太空物理實驗室科學家丹·貝克(Dan Baker),稱這個太空屏障為「難貫穿的障礙」(impenetrable barrier)。

【圖:美國太空總署;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

請按左下角「外部連結」觀看有關説明影片

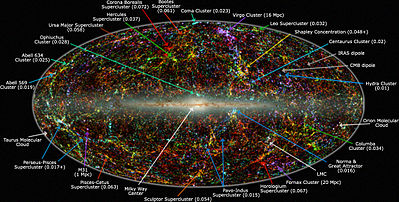

中國科學家提出利用宇宙大尺度結構的形態學特徵來檢驗重力理論

中國科學技術大學天文學系特任研究員方文娟與合作者在利用天文數據檢驗重力理論的研究中取得新成果,提出了利用宇宙大尺度結構的形態學特徵來檢驗重力理論的新方法,並通過大型數值模擬驗證了該方法的有效性。

宇宙在加速膨脹這個現象自1998年發現以來,給基礎物理學帶來了巨大的挑戰。 2011年,該發現授予諾貝爾物理學獎。但宇宙加速膨脹的物理機制至今仍然是個謎。在廣義相對論的框架下,解釋宇宙加速膨脹通常需引入一種具有負壓強的能量形式(暗能量)作為其動力機制,然而基本粒子物理目前並不能給出令人滿意的暗能量模型。與此同時,鑑於廣義相對論迄今只在太陽系、並合黑洞、脈衝雙星等天體物理尺度上得到驗證,如果在宇宙學等更大尺度上該理論需要修正,宇宙的加速膨脹也可以得到合理解釋,而無需引入神秘的暗能量。近十幾年來,這類修正廣義相對論的重力理論發展迅速,而如何利用宇宙學的觀測數據來檢驗和甄別不同的重力理論也相應成為宇宙學新的研究方向。

宇宙的大尺度結構蘊涵著關於宇宙演化的豐富信息,是檢驗重力理論的理想場所。現有的檢驗方法以利用其兩點關聯函數等傳統觀測量為主,但N點關聯函數只能探測其N階統計性質,並且在N>2時,測量複雜度急劇增加。為此,方文娟與英國杜倫大學教授李寶九及中國科學院國家天文台研究員趙公博提出了利用大尺度結構的形態學特徵來檢驗重力理論的新方法。在數學上,一個三維幾何體的形態學特徵可由0至3階閔可夫斯基泛函完全描述。在大尺度結構的研究中,將由某一密度閾值指定的高密度區域取為該幾何體,即可進行相應測量。與N點關聯函數相比,閔可夫斯基泛函可以同時探測各階統計性質,不僅測量簡單易行,還具有受系統誤差影響較小等優點。

借助最新的大型電腦數值模擬,該團隊首次揭示並詳細分析了在修正重力和廣義相對論框架下大尺度結構形態學特徵的差異,並發現上述方法對修正重力理論具有顯著的限制能力:對於一個巡天體積約為0.1(h-1Gpc)3、星系密度約為1/(h-1Mpc)3的理想星系巡天觀測而言,單個測量值即可將不同引力理論以5σ以上置信度區分開來;而對於目前正在運行或已提上日程的實際星系巡天觀測而言,雖然單一測量值的區分度減弱,但通過聯合所有的測量值,該方法的強大區分功能應仍可奏效。這類檢驗手段的逐步完善不但將前所未有地在宇觀尺度上驗證廣義相對論,還有望揭示出宇宙加速膨脹的真正起源。

【圖:互聯網;文:節錄自中國科學技術大學網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在已經出版的《物理評論快報》

南京籌建首個科普天文館

南京市科學技術協會透露,未來五年內,南京將建一座天文館,填補專業性天文場館建設的不足。很多遊客來到南京,都會上紫金山,參觀一下天文台。遺憾的是,南京沒有一座面向公眾開放的科學普及性的天文館。

崔向群院士連續兩年在中國全國兩會上呼籲建設一座現代化的天文館。崔向群指出,南京有著中國其它城市不可比擬的天文科研和科普資源,是中國天文學的搖籃,中科院紫金山天文台、南京大學和南京天文光學技術研究所是國內天文的三大「領頭羊」。建成一座天文館,不僅對提升青少年科學知識有重要作用,對於孩子科學精神的培養和知識傳播都有好處。

紫金山天文台相關負責人表示,北京有一座天文館,上海正在建設一座世界最大的天文館,台灣、香港、澳門地區都擁有現代化的大型天文館。在美國,更是有三十多家天文科技類的科普場館。南京現有的天文類場館只有科技館的天文展廳,南京大學天文館等一系列附屬性天文展廳,遠不能滿足天文科普教育的需要。

【圖、文:綜合自互聯網新聞報導;新聞訊息由林景明提供】

國際虛擬天文台在上海召開春季年會

國際虛擬天文台聯盟(International Virtual Observatory Alliance,簡稱 IVOA )2017年春季年會於5月14日至19 日在上海召開,百餘位世界各國的虛擬天文台專家和中國本領域的同行參與會議。會議期間,國際虛擬天文台聯盟各個工作小組、興趣小組就虛擬天文台的科學、技術、標準規范進行了深入研討,分層逐級訪問、單一登錄等七項解決天文大數據互操作問題的新標準獲得批准。

【圖、文:節錄自中國科學院國家天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】

印度少年研發全球最細小的人造衛星

一名來自印度泰米爾納德(Tamil Nadu)邦的十八歲少年瑞法·希陸(Rifath Sharook)參加美國太空總署舉辦的校園微型衛星設計比賽,以硏發一款只有六十四克重,全球最輕,名為「話語」衛星(Kalamsat)獲得冠軍。美國太空總署在下個月會把他的製成品發射上太空,成為真正可以操作的衛星。

希陸硏製的微型衛星長、寬、高都只有四釐米,使用強化碳纖聚合物(reinforced carbon fibre polymer)物料,採用立體打印技術製作,衛星配備八 個感應器,可以在太空的微重力下工作十二分鐘,用來調整它在太空的飛行姿勢。整個任務為期四小時,雖然工作時間很短,但是「話語」衛星的成本只需1,561美元,就已經可以收集和傳送地球電離層數據回到地面控制中心,它對於進行大量分散形式的探索有很大的作用。

【圖、文:綜合自互聯網新聞報導】

請按左下角「外部連結」觀看有關影片

太空探索科技昨日成功發射國際海事通訊衛星

美國太空探索科技公司(SpaceX)昨日(5月16日)香港時間早上7時21分利用「獵鷹九號」(Falcon 9)火箭成功為國際海事衛星組織發射國際海事衛星五號(Inmarsat-5) F4通訊衛星。

國際海事衛星五號F4衛星重6.7噸,是國際海事衛星的全球快速通訊網絡系統的第四顆衛星,這一系統於2013年開始部署。衛星將為航空班機和船隻乘客提供包括無線網絡連接在內的訊號發送。

此次發射的目的之一在於展示美國太空探索技術公司已經能夠靈活執行快速連續發射。該公司上一次發射是在兩週前,如果此次發射成功,這將追平三年前創造的最短發射時間間隔紀錄。

【圖:太空探索科技公司;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】