木星是太陽系最老的行星

一項來自美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(Lawrence Livermore National Laboratory)和德國明斯特大學(University of Münsterin)的最新國際研究顯示,木星不單是太陽系最大的行星,也是太陽系最古老的行星。

硏究團隊在分析來自小行星的隕鐵中鎢和鉬的同位素時發現,隕鐵中的物質來自兩個完全不同的星雲,這兩個星雲曾相鄰共存,但在太陽系形成後的一百萬到四百萬年間被分隔開了。研究人員認為,出現這種情況最可能的解釋就是木星的形成,它的出現把當時太陽系中塵埃盤割開一個裂口,從而阻止了兩個星雲間物質的交換。

研究人員表示,由於木星是最大的行星,它的形成對太陽系今天的格局有巨大的影響。例如木星的形成可能阻擋了物質向太陽系內部的運送,這或許可以解釋為什麼太陽系沒有特性與地球相似、質量卻比地球大很多的超級地球。

【圖、文:節錄自互聯網新聞報導;新聞訊息由林景明提供】

中國成功發射首顆「慧眼」X射線天文衛星

今日上午11時,中國在酒泉衛星發射中心採用長征四號乙運載火箭,成功發射首顆「慧眼」X射線天文衛星。衛星設計壽命四年,重約為2.5公噸,裝載高能、中能、低能X射線望遠鏡和太空環境監測器。「慧眼」可以觀測1至250keV能量範圍的X射線和200keV至3MeV能量範圍的伽瑪射線。衛星採用直接解調成像方法,通過掃描觀測可以完成寬波段、高靈敏度、高解像度的X射線影像。

「慧眼」主要工作模式包括巡天觀測、定點觀測和小天區掃描模式。衛星發射入軌後,將開展四個方面的探測活動:包括對銀道面進行巡天觀測,發現新的高能變源和已知高能天體的新活動;觀測和分析黑洞、中子星等高能天體的光變和能譜性質,加深對緻密天體和黑洞強引力場中動力學和高能輻射過程的認識;在硬X射線/軟伽瑪射線能區獲得伽馬射線暴及其它爆發現象的能譜和時變觀測數據,研究宇宙深處大質量恆星死亡以及中子星併合等導致的黑洞的形成過程;探索利用X射線脈衝星進行航天器自主導航的技術和原理並開展在軌實驗。

【圖、文:綜合自互聯網新聞報導;新聞訊息由林景明提供】

國家天文台科研人員利用郭守敬望遠鏡數據對銀河系外盤結構的研究

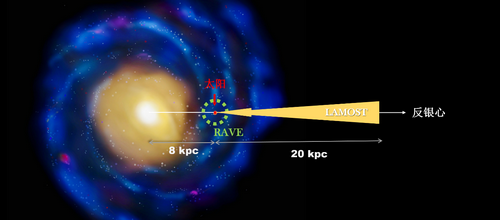

國家天文台科研人員王喬、王有剛、劉超、毛淑德(兼清華大學教授)和Richard Long把作用量分佈函數的方法應用於郭守敬望遠鏡反銀心方向的K巨星樣本,分析了銀河外盤的結構。發現銀河系的外盤要比以前人們猜想的更大更厚,這對銀河系盤的形成提供了新的線索,也對現行動力學模型提出了挑戰。

銀河系是典型的旋渦星系,解析銀盤的結構有助於我們理解銀河系及其他旋渦星系的形成與演化歷史。很長一段時間,人們用運動學模型來研究銀河系的結構。即假設空間每一個點都存在一個速度橢球,且速度分佈遵循高斯函數。相比於運動學模型,用於描述平衡狀態的動力學模型更具有優勢。天文學家已發展了多種動力學建模方法,其中基於作用量的分佈函數的環面模型是一種較新的方法。該方法物理意義更為清晰,還可以應用於引力勢緩慢演化的系統,這樣就可以考慮吸積等物理過程,這是其他方法無法做到的。

牛津大學教授James Binney及合作者曾把環面模型應用於RAVE和日內瓦-哥本哈根巡天數據,構造了銀河系的動力學模型,但是由於巡天數據的限制,該模型僅能解釋太陽周圍六千光年內的恆星運動學性質。近年來,郭守敬望遠鏡河內巡天在銀河系中心相反方向獲取了海量觀測數據。相比世界上其他光譜巡天項目,郭守敬望遠鏡數據是開展銀河系更遠外盤結構研究的最好且最大的樣本,因而具有重要的科學價值。科研人員利用環面模型的方法分析了郭守敬望遠鏡巡天的K巨星樣本,在整體上探索了外部區域銀盤的動力學特性,發現主流的模型並不能夠很好地延拓到銀盤外區;以前模型預言的速度分佈過窄。經研究分析,該工作發現了傳統銀盤模型的不足,並指出銀盤的尺寸要比之前人們理解的大很多,也厚得多。該研究顯示了銀河系外盤區域可能存在著更為複雜的起源或結構。

【圖、文:節錄自中國科學院國家天文台網頁】研究全文將會刊登在英國《皇家天文學會月刊》

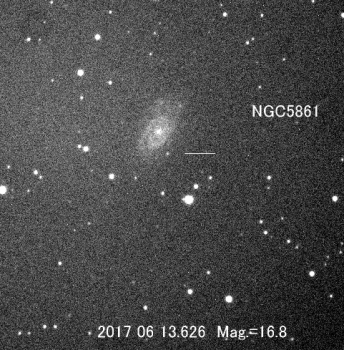

板垣公一發現天秤座超新星

山形縣板垣公一於本月13日15時(世界時)發現天秤座星系NGC 5861出現一顆16.8等的超新星候認體,該天體春分點2000.0位置如下:

赤經15時09分14.81秒

赤緯-11度20分03.20秒

該天體目前獲得編號SN 2017erp。南非大望遠鏡進行分光光譜觀測,確認這是一顆Ia型超新星。

這是板垣公一今年5月以來發現的第五顆超新星,到當前為止,他總共發現了127顆超新星。

【圖、文:林景明節譯自日本天文藝術網頁】

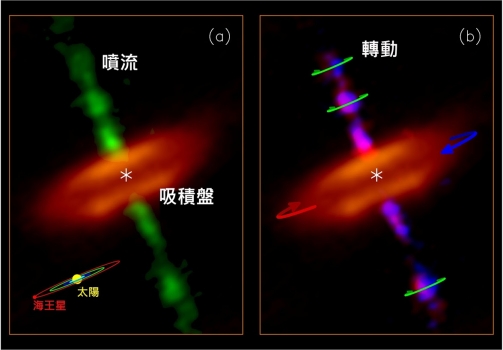

台灣天文學家發現旋轉式噴流揭露原恆星成長機制

原恆星(又稱「恆星寶寶」)噴發出來的噴流,是恆星形成時期一個最奇特的標桿。台灣中央研究院天文所李景輝團隊使用阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列(簡稱 ALMA),以最新觀測首度證實:「噴流在轉動!」此突破性成果不僅確認了噴流能將吸積盤最內緣過剩角動量帶走,解決天文學懸宕多年的難題,也讓吸積盤餵食原恆星的完整情境躍然呈現。

HH 212是位於獵戶座的一個鄰近原恆星系統,距離大約一千三百光年。中心的新生恆星誕生至今僅只有四萬年(是太陽目前年齡的十萬分之一),質量只有太陽五分之一而已。而其中正在餵食原恆星的吸積盤,幾乎以它的側面面對地球,半徑約六十個天文單位,盤中間有一道明顯的暗帶,夾在兩個明亮構造之間,這讓它外觀看起來就像個「太空漢堡」。此外,位在系統中心的原恆星還驅動了強而有力的雙極噴流。藉由對此噴流的觀測可進一步探討吸積盤是如何餵食原恆星。

早先在望遠鏡解析力大約是一百四十個天文單位時,李景輝團隊還無法確認噴流會轉動。現在ALMA解析力提升到八個天文單位,比原來好十七倍,果然偵測到噴流在旋轉。噴流的角動量非常的小,換算得知噴流噴發的位置應該就在吸積盤上距離中心恆星約0.05個天文單位的地方,和目前的噴流發射理論相當吻合。(水星至太陽距離約為0.4個天文單位,約為噴流噴發位置的八倍遠。 )

新發現顯示出在原恆星周圍吸積盤(太空漢堡)最內圈區域,噴流的確將物質的一部分角動量帶走了,減慢了那裡的轉動,因此,中心恆星才能從吸積盤獲得物質。

這項研究開啟了未來利用ALMA高解析力來觀測圍繞原恆星的旋轉噴流之可能性,這對恆星形成領域的噴流形成論述,具有極重要參考價值。此外,這項觀測對其它類型天體的觀測具有啟發效應,譬如星系裡的活躍星系核噴流,在星系尺度上或許正扮演著和原恆星噴流類似的角色,具有帶走盤面角動量的功能。

【圖、文:節錄自中央研究院天文所天文網新聞報導;新聞訊息由林景明提示】 研究全文刊登在已經出版的《自然-天文學》期刊

凱克望遠鏡之父尼爾森逝世

凱克望遠鏡(Keck telescopes)的首席設計師和項目科學家謝利 ·尼爾森 ( Jerry E. Nelson)6月10日在加州聖克魯斯逝世 ,享年七十三歲。他以開創性設計分段鏡望遠鏡而聞名 , 導致他獲得2010年卡夫利(Kavli Prize )天體物理學獎 。

尼爾森他在1965年獲得加利福尼亞理工學院物理學學士學位,並獲得博士學位。 1972年在加州理工學院,他幫助設計和建造了一個1.5米的望遠鏡。1977年,當尼爾森在勞倫斯伯克利國家實驗室(Lawrence Berkeley National Laboratory)的物理系工作時,他負責設計一台十米的望遠鏡,是當時最好的望遠鏡直徑的兩倍。 他得出結論,只有分段設計才能克服結構性困難。 他的設計有三十六個六角形鏡片段,每個六英尺直徑,只有三英寸厚。 這導致創建了革命性的兩台十米的凱克望遠鏡。

【圖:互聯網;文:節錄自維基百科網頁;新聞訊息由林景明提示】

嫦娥四號攜帶月面微型生態圈登月球試種馬鈴薯

2018年中國將發射嫦娥四號月球探測器抵達人類探測器未曾觸及的月球背面。屆時嫦娥四號將會,攜帶由重慶大學牽頭設計的「月面微型生態圈」到月球表面,展開生物學實驗。

「月面微型生態圈」是一個由特殊鋁合金材料製成的圓柱形罐子,高十八厘米,直徑十六厘米,淨容積約0.8升,總重量三公斤。裡面將放置馬鈴薯種子、擬南芥種子、蠶卵、土壤、水、空氣以及照相機和信息傳輸系統等科研設備。

科學家將在這個小空間裡創造動植物生長環境,實現生態循環。在真空、微重力、極端溫差的外界條件下,「月面微型生態圈」內將保持攝氏一至三十度,以及適當的濕度,並通過光導管引進月球表面自然光線,創造植物生長環境。

植物通過光合作用產生碳水化合物和氧氣,供蠶蟲進食;蠶蟲的生長過程則產生出植物所需的二氧化碳和糞便等養料。在「月面微型生態圈」登月的一百天裡,它將實現微型生態循環。

此次月面生物實驗的目標是在月球表面實現動植物的一個生命週期。根據一百天的實驗期限,科學家選定了馬鈴薯、擬南芥和蠶。這兩種植物將生根發芽,開出月球表面第一朵花。同時,馬鈴薯還可作為人類太空生存食物來源,其實驗價值更加重大。蠶卵則將在生態圈中完成蟲卵孵化、幼蟲生長發育和破繭成蝶的完整生命週期。屆時,這項生物實驗將通過小型照相機,向全球直播。

教育部深空探測聯合研究中心主任設計師張元勳說,該實驗項目的主要技術難點在於復雜月面環境下的溫度控制和能源供給。溫控方面,通過外穿保溫層和內置空調來提供保障。能源方面,白天利用嫦娥四號太陽能電池板整體供電,夜晚通過高能量密度的內置電池供電,以保障空調、攝像機和信息傳輸系統的運行。

與去年美國太空總署空間站開出的外太空第一朵花不同,這次「月面微型生態圈」實驗位置距離地球三十八萬公里,比離地三百多公里的國際太空站遙遠得多,所處月面環境也比國際太空站內部複雜得多。

「月面微型生態圈」總設計師、教育部深空探測聯合研究中心副主任謝更新表示,這項實驗極具突破性,對人類未來在地外星球生存具有重大意義。

【圖:互聯網;文:節錄自科學網頁;新聞訊息由林景明提供】

香港天文學會會長楊光宇獲得小行星命名

2017年6月9日出版的《小行星通告》新增了七顆以華人命名的小行星。其中一顆編號 40776 Yeungkwongyu,楊光宇小行星,由 Roy A. Tucker 1999年10月7日在他的私人天文台發現,臨時編號為1999 TA21。

楊光宇,香港出生加拿大華裔業餘天文學家。現任香港天文學會會長。他是世界上其中一位最多產的業餘小行星發現者。 除了小行星外,他還發現了兩顆彗星和一顆編號J002E3天體,後來證實為太陽神十二號登月火箭的第三節。

【圖:互聯網;文:節譯自國際天文學聯會小行星通告;新聞訊息由林景明提示】

中國長征九號重型火箭最快可在2028年試飛

昨日,在北京舉行的全球航天探索大會上,中國火箭專家們宣佈中國重型火箭、低成本火箭和可重複使用運載器的最新研發進展。中國航天科技集團一院科技委主任魯宇表示,中國現有長征系列運載火箭運載能力仍需繼續提升,目前,中國的重型火箭正進行前期關鍵技術硏究,預計於2028年至2030年試飛,近地軌道運載能力可達140噸。

長征九號採用十米級大直徑箭體結構的設計,用四百八十公噸大推力的液氧煤油發動機和二百二十公噸大推力的氫氧發動機。新的重型火箭的運載能力將在現有的長征五號大型運載火箭基礎上大幅提升,主要瞄準長程太空探測,月球轉移軌道運載能力可達五十噸,可滿足未來建立月球基地、載人登月等方面的需求,並為中國火星探測和其它行星探測提供強大的運載平台。

此外為降低發射成本的重要途徑,重複使用運載器也是各強國競相研發的重點。去年發佈的航天白皮書中指出,未來中國將開展低成本運載火箭、可重複使用運輸系統等技術研究。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

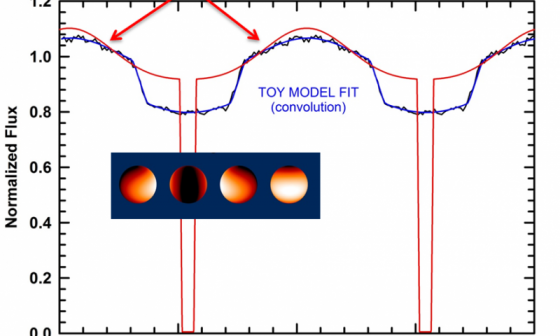

天文學家發現一顆棕矮星每七十一分鐘環繞一顆白矮星旋轉

加拿大魁北克省主教大學(Bishop University)一隊國際天文學家團隊利用刻卜勒太空望遠鏡,發現了一個編號WD1202-024的罕見天體系統。它由一顆失敗的星星(也稱為棕矮星)組成的雙星系統,以及稱為白矮星的死星的殘餘物。而這對雙星的特性之一就是這兩顆星體的軌道周期只有71.2分鐘。這意味著彼此的軌道速度大約為每秒一百公里(速度相當於不到一分鐘就可以橫過大西洋)。利用地面上五枝不同望遠鏡的觀測數據,硏究團隊推斷,這個雙星系統由一顆質量約為太陽的6.7%(相當於木星的六十七倍質量)的失效恆星和一顆大約是四成太陽質量的白矮星組成。他們還確定,白矮星將會在不到二億五千萬年的時間裡,開始吞食它的褐矮星伴星,令到這個雙星成為有史以來發現的最短時間的就會出現災難性改變的恆星系統。

【圖、文:節譯自主教大學新聞公佈】研究全文刊登在已經出版的英國《皇家天文學會月刊》