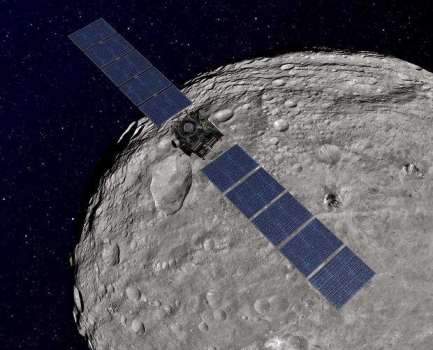

美國太空總署決定再次延長黎明號服役時間

美國太空總署決定再次延長黎明號(Dawn)役時間,而黎明號將會下降至一個更近穀神星(Ceres)的軌道飛行,並且在燃料耗盡後,保持在這個穩定的軌道上,永遠環繞穀神星旋轉。

美國太空總署的決定容許黎明號跟隨穀神星在明年4月過近日點,屆時穀神星表面上更多冰可能會轉為水蒸汽,形成一個薄的大氣層。歐洲太空總署赫歇爾太空望遠鏡曾經在黎明號扺達穀神星之前檢測到它出現過短暫微弱大氣,科學家假設部分水蒸汽可能來自穀神星淺層表面與冰相關的能量粒子。明年4月近日點時,科學家便可以將地面觀測的數據與黎明號的觀測結果進行比較,進一步研究穀神星這些現象 。

黎明號作為美國太空總署低成本行星科學任務「發現計劃」的一部分,於2007年發射升空;2011年7月進入灶神星(Vista)軌道並進行了為期一年的探索。2012年9月借助離子推進系統,前往由國際天文聯會指定的矮行星穀神星軌道。

太空船的壽命一般依賴於其所在的軌道高度,在延續任務期間,黎明號在目前的軌道上有足夠的推進劑支持其繼續運行一段時間。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

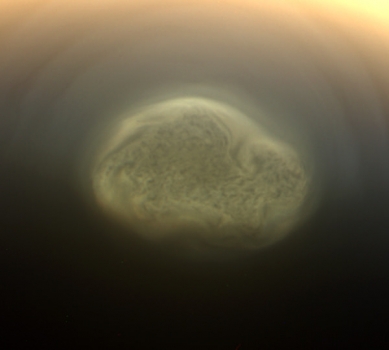

科學家發現土衛六發生暴風的強度和頻率遠超我們的想像

科學家利用電腦氣候模型來硏究土衛六上的天氣模式,發現土衛六平均不到一年就會發生一次強烈的暴風雨,每隔二十至三十年就會發生一次極端暴風雨天氣。土衛六上的暴風雨與地球上的不同,在土衛六上,傾盆而下的是液體甲烷。在最多雨的日子裡,每天的雨量至少三百毫米。他們更發現,極端強烈的降雨塑造了土衛六的地表形態。卡西尼號太空船曾經探測到土衛六上的沖積扇地形,這是一種由流動液體沉積導致的地形。

土衛六是太陽系之中除了地球以外,唯一發現表面有活躍河流、湖泊和海洋的天體,它的降雨模式在某種程度上也與地球類似。

【圖:美國太空總署;文:節錄自科學網頁;新聞訊息由林景明提供】 研究全文刊登在已經出版的《自然-地球科學》期刊

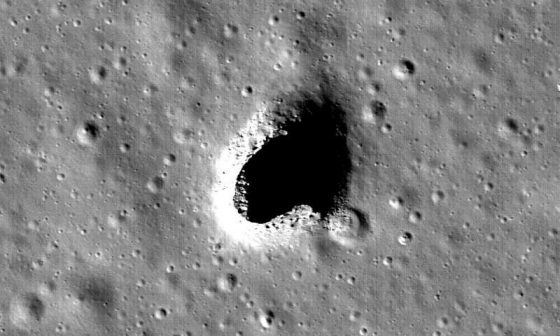

月球上發現長五十公里地下洞穴可供人類棲息

日本宇宙航空研究開發機構分析繞月探測衛星「月亮女神號」傳回的圖像和數據,發現位於月球上火山活動活躍的「風暴洋」地區西部的馬呂斯山丘(Marius Hills)內,有一個延綿五十公里的巨型地下洞穴。洞穴和月球表面之間,由一個深五十米的垂直洞穴相連接。日本宇宙航空研究開發機構推測洞穴是三十五億年之前形成,裡面不會像月球表面那樣,日夜之間有著攝氏三百度的溫差,同時也不容易受到宇宙射線影響,還有可能存在著含水份的礦物質。

日本宇宙航空研究開發機構已經開始計劃於2025年將日本太空人送到月球表面,並期望未來以此巨型地下洞穴作為日本的宇宙空間研究基地。

【圖:美國太空總署;文:節譯自日本宇宙航空研究開發機構網頁】

請按左下角「外部連結」觀看日本宇宙航空研究開發機構有關影片(日文)

香港天文學會四十三屆第四期會訊已經出版

香港天文學會四十三屆第四期期會訊已經出版,內容包括:

會長的話(楊光宇)

委員會簡訊

會員通訊

2017美國日全食終於成功了(劉沛珊)

The Great America Eclipse(Issac amok)

台灣天文交流團回顧(黃嘉軒)

第九屆學界天文營回顧(方煒壹)

星爆會危及地球嗎?(朱永鴻)

大雪山觀星掠影(鄧鋭禎)

十至十二月星空(黃嘉軒)

【圖:香港天文學會】

美國太空總署巨無霸火箭引擎準備就緒

美國太空總署有史以來最大的推動力火箭:太空發射系統(Space Launch System,簡稱 SLS 火箭)的任務進程已進入核心階段,為火箭提供動力的四個RS-25引擎已準備就緒,按計劃,該火箭將會載著人進行逾四十五年來的首次外太空任務。

太空發射系統是一種超重型運載火箭,有巨無霸之稱。它第一階段以70噸到110噸的任務為主,之後會發展出130噸的貨艙型載荷任務,最終運載能力將達到143噸甚至165噸。而除了龐大體型和驚人載荷,該火箭還將成為載人火星任務的一部分,美國太空總署亦希望能以此鋪就未來探索深遠太空之路。

目前,構成太空發射系統巨大主體的全部五個結構都已建成,火箭配備的四個RS-25引擎已全面做好準備。 RS-25引擎曾在太空穿梭機項目中使用過,執行過135次飛行任務,被譽為最可靠的火箭引擎。太空穿梭機退役後,美國太空總署留下了16台RS-25引擎。

按原本的任務表,太空發射系統應在2018年進行首次試飛,屆時將攜帶一個無人太空艙,直到約2021年,火箭才會發射獵戶座載人太空艙進入月球軌道。但今年稍早時間,美國太空總署曾有意在火箭的第一次發射中就帶人升空,該計劃一度引發巨大爭議後,美國太空總署宣佈將維持首次試飛不載人的原定方案,但發射時間會延至2019年。

【圖:美國太空總署;文:節錄自科學網頁;新聞訊息由林景明提供】

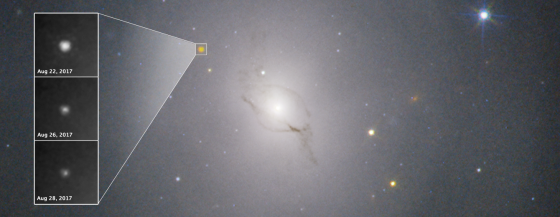

人類第一次直接探測到來自雙中子星合併的重力波

美國激光干涉重力波天文台(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory,簡稱 LIGO)等機構昨日聯合宣佈首次發現由雙中子星併合產生的重力波。這兩顆合併的中子星位於長蛇座的NGC 4993星系,距離地球一億三千萬光年。

今年8月17日香港時間20時41分,美國激光幹涉重力波天文台捕捉到這個重力波訊號。兩秒後,美國太空總署費米(Fermi)伽馬射線太空望遠鏡觀測到同一來源發出的伽馬射線暴GW170817。隨後歐洲太空總署的國際伽瑪射線天體物理實驗室(International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory,簡稱 INTEGRAL)衛星進行了後續分析,發現伽馬射線暴爆發。

美國太空總署的雨燕(Swift)衛星,哈勃太空望遠鏡,錢德拉和史匹哲(Spitzer)太空望遠鏡及數十個地面觀測站,包括美國太空總署資助的泛星(PanSTARRS)巡天計劃,捕獲了爆炸向外噴射出來碎片的光輝。

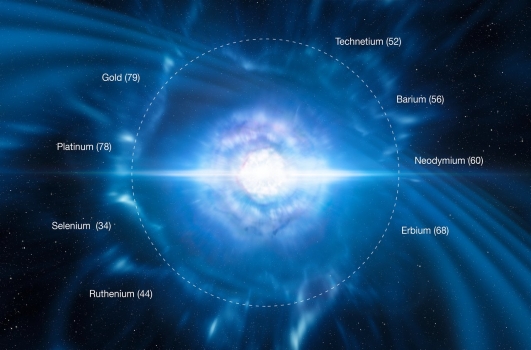

宇宙中的黃金是從這裡來

天文學家首度觀察到重力波的光學對應體,這項劃時代的觀測是由兩顆中子星合併所造成,並發出了短伽瑪射線暴(gamma-ray burst)!先前天文學家就一直預測會有這樣的事件發生,並將之稱為「千倍新星」(kilonova),這會使金、鉑(白金)這類的重金屬散佈到宇宙之中。

這是天文學家首度觀測到來自同一事件的重力波和光(電磁輻射),在2017年8月17日美國的激光干涉儀重力波天文台(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory,簡稱 LIGO)與義大利的Virgo干涉儀,同時偵測到第五度的重力波事件GW170817,在兩秒鐘之後,美國太空總署的費米伽瑪射線太空望遠鏡(Fermi Gamma-ray Space Telescope)和歐洲太空總署的INTEGRAL(INTErnational Gamma Ray Astrophysics Laboratory)伽瑪射線觀測衛星,也觀測到來自同一天區的短伽瑪射線暴。

重力波是大質量物體移動所產生的時空漣漪,但只有非常大質量天體的速度快速變化才有辦法偵測到。中子星是大質量恆星在超新星爆發後,塌縮核心所產生的緻密天體。而中子星合併是目前短伽瑪射線暴成因的最佳解釋,這樣的事件會產生比傳統新星亮度還要亮一千倍以上的「千倍新星」爆發。

超過三十年前,天文學家就預測了中子星合併產生千倍新星的可能性。但一直要到這次同時偵測到來自GW17081的重力波和伽瑪射線,才首度證實千倍新星確實存在。在兩顆中子星合併之後,快速爆炸膨脹的放射性重元素,讓千倍新星以五分之一光速的高速移動。在接下來的幾天中,這顆千倍新星的顏色從極藍變為極紅,如此快速的顏色變化是先前所觀察到的恆星爆發從未有的現象。

ePESSTO和甚大望遠鏡(Very Large Telescope)的X-射手(X-shooter)儀器所得到的光譜顯示,這個合併的中子星拋出了銫(Caesium)和碲(Tellurium)。中子星合併後所產生的千倍新星爆發,將合併時所產生的銫、碲和其他重元素拋向太空。這表示比鐵還要更重的元素,是在高密度天體的一種稱為「r-過程核合成」(r-process nucleosynthesis)的核反應中所產生的,這項過程過去只存在於理論之中。

這次的觀測和理論非常符合,可以說是理論物理學家的大勝利,此外天文學家也收集到了大量千倍新星觀測資料,這項新發現開啟了天文學的另一個新時代!

【圖、文:節錄自台北天文館之網路天文館網頁】

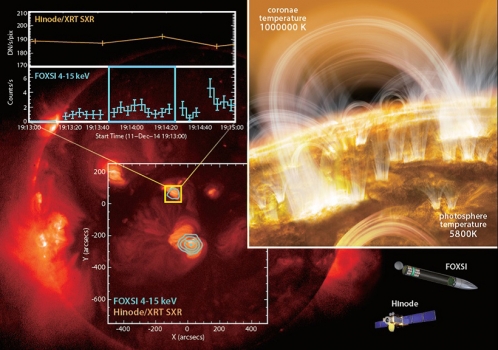

日本太陽觀測衛星數據顯示微型爆炸是日冕溫度的成因

日本宇宙航空研究開發機構石川真之介為首的國際硏究團隊,分析了聚焦光學X射線太陽能成像儀(Focusing Optics X-ray Solar Imager,簡稱 FOXSI-2)探測火箭對太陽活動區的X射線測量結果,他們在沒有表現出任何可見耀斑活動的區域發現了能量非常高的X射線,這是等離子體在逾一千萬開氏度的溫度下被加熱的標誌。作者總結認為這些被加熱的等離子體只可能由纖耀斑活動產生。

觀測結果為未來核光譜望遠鏡陣列X射線太空望遠鏡或FOXSI等開展更加定向化的X射線觀察任務奠定了基礎,增加對這些加熱事件的觀察次數可以讓我們更好地理解纖耀斑在加熱日冕中所發揮的作用。

【圖:日本宇宙航空研究開發機構;文:節錄自科學網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在已經出版的《自然天文學》期刊

中國天文學家發現銀心巨分子雲中存在大量的複雜有機分子

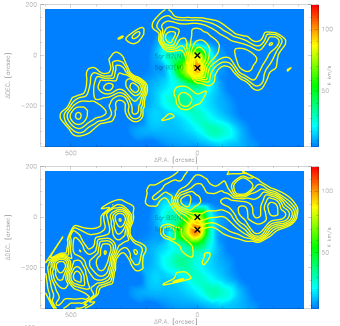

上海天文台沈志強研究員領導的天馬望遠鏡研究團組利用上海天文台六十五米口徑的天馬望遠鏡對Sgr B2 中的乙醇醛和乙二醇分子進行了近二百小時的高靈敏度成圖觀測,發現這兩個分子在Sgr B2 中的分佈非常延展,角大小達15 角分,尺度達一百光年,其中乙醇醛分子的總質量約是地球質量的一萬倍,顯示在銀河系中心存在著極其豐富的複雜有機分子。

研究團隊發現,這兩個分子不僅僅集中在具有恆星形成活動的熱核周圍,在沒有明顯恆星形成活動的冷暗區域也具有廣泛的分佈。從冷暗區域到恆星形成區域,兩個分子的豐度有下降的趨勢。結合理論模型與實驗化學的研究結果,天馬望遠鏡的觀測結果表明,這兩種分子可能是低溫下,塵埃表面上一氧化碳分子的氫化反應形成的。銀河系中心極為複雜的物理條件,如大尺度的激波、豐富的宇宙線等,使得這些分子由塵埃表面釋放出來,變成氣相分子。這些觀測結果向我們提出一個問題:複雜有機分子是否在星際空間廣泛存在?如果是的話,這些分子將會被轉移到行星上,為生命起源提供豐富的材料。未來的紅外望遠鏡如詹姆斯韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope ),通過對塵埃成分的高靈敏度觀測,可能有助於解答這些問題。

【圖、文:節錄自中國科學院上海天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文將會刊登在《天體物理學報》

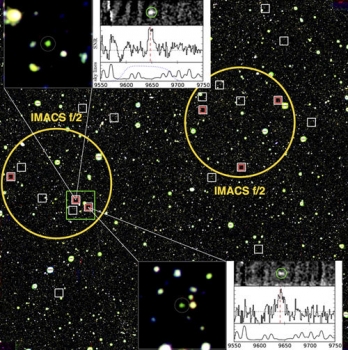

中外學者發現一批宇宙大爆炸後約八億年形成的古老星系

一組以中國科學技術大學王俊賢教授為首的中國、美國、智利研究團隊近期探測到一批宇宙大爆炸後約八億年的早期星系。這些科學家參加的宇宙再電離時期的萊曼阿爾法星系(reionization period of the universe Leman alpha galaxies,簡稱 LAGER)研究項目,觀測獲得了一個宇宙早期的星系候選者樣本,並發現在該宇宙年齡處,宇宙星系際彌散介質中氫的電離比例約五成。

隨後,他們使用美國卡內基天文台麥哲倫望遠鏡獲得了其中六個星系的光譜證認,確認它們為宇宙大爆炸後約八億年的星系,證認成功率達67%。LAGER項目通大天區的窄波段成像巡天,獲得了高質量的候選星系樣本。首批光譜觀測即獲得了六個光譜證認,其中兩個星系具有明顯的成團性,可能位於同一個宇宙電離氣泡。這些光譜證認星系,為研究宇宙早期的星系形成與演化奠定了基礎。

【圖、文:節錄自科學網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在已經出版的《天體物理學快報》