霍金認為先進的外星人具有侵略性

著名物理學家史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)表示,先進的外星人當他們抵達某個宜居行星後,會開始征服這個星球,就像哥倫布當年抵達美洲海岸一樣,征服才是先進外星種族的行為準則。密蘇里大學人類學家馬克·弗林(Mark Flinn)發現其實人類也正在發生神奇的進化,在過去二百萬年的時間內,人類的大腦比我們的黑猩猩近親大了三倍,表現出強大的智力潛能,同時我們也掌握了語言技巧。

智力的發展令到人類具有侵略性,人類的大腦演化後可以思考動機,甚至揣測對方的想法。這樣的智慧在宇宙中應該普遍存在,先進外星人的基本條件之一就是要有足夠的智慧。巨大的腦容量也是智慧型外星人所必須具備的。這樣才能有足夠的智慧去思考和分析,從簡單的使用工具開始,逐漸發展到可製造核聚變反應堆,掌握星際航行的技術。

在外星人的世界中,競爭的必然結果也是侵略,任何足夠先進的外星種族需要從最基本的進化開始。人類不僅會戰鬥,也會結盟,當智力被逐漸開發時,競爭就難以避免,最終會出現侵略。宇宙物種間也存在類似的競爭,目的是獲得資源和生存環境,因此從生物學的角度看,先進的外星人可能更具威脅。

【圖:搜尋地外文明研究所;文:節錄自互聯網新聞報導;新聞訊息由林景明提供】

窺視銀河系恆星誕生地的秘密

美國佛羅里達大學(University of Florida)的彼得·巴恩斯(Peter Barnes)等人組成的研究團隊,釋出迄今為止詳盡的銀河系低溫星際氣體雲(cold interstellar gas cloud)影像,這些低溫星際氣體雲是新恆星和未來的太陽系正在誕生的地方。

這些影像可提供關於銀河系恆星正在形成的星雲有何驚人秘密。例如:這些星雲內的物質含量可能被低估了2至3倍左右,這將嚴重影響我們如何測量恆星形成活動的程度,這個不僅只針對銀河系內,而且在其他星系內亦同。此外,這也可提供關於我們太陽系形成當時環境的新的反思點,例如星雲內整體溫度、密度與質量等的分布概況。

巴恩斯等人的「3毫米終極Mopra銀河系巡天計畫(Three-mm Ultimate Mopra Milky Way Survey,簡稱ThrUMMS)」,利用口徑22米的澳洲Mopra電波望遠鏡拍攝這些星際雲的影像。這些星際雲的溫度很低,所以主要組成成分是氫分子,與一般常見的暖恆星形成區為氫原子或氫離子不同。分子雲的溫度必須低到一定程度,才能因重力聚集物質而形成恆星;但事實上,也因溫度過低,一般望遠鏡根本偵測不到氫分子本身。

Mopra電波望遠鏡是ThrUMMS巡天計畫成功的關鍵所在,因為它可以同時測繪數種分子的分布情形,例如一氧化碳和氰等,這些都是可用以追蹤氫分布狀態的示蹤物(tracer)。例如右上為其中一幅編號為Sector 348的ThrUMMS影像,其中12CO為紅色,13CO為綠色, C18O為藍色。同時測繪數種示蹤物可讓天文學家演繹出更真實且有效的分子的環境,比將示蹤物個別繪製分布圖還具研究價值。

【圖:佛羅里達大學;文:節錄自台北天文館之網路天文館網頁】研究全文刊登在10月5日出版的《天體物理學報》

請按左下角「外部連結」觀看有關影片

中國成功發射首枚颱風探測火箭

中國10月3日23時在海南省萬寧功發射首枚颱風探測火箭,探測火箭將多枚下投式探空儀成功送入遠在數百公里之外強颱風彩虹的雲團中心區域,並且即時傳回觀測數據。這次發射的颱風探測火箭,是中國氣象局上海颱風研究所及其它有關機構共同設計研發的颱風探測首次試驗。這項探測試驗技術主要用於探測海上颱風的結構和強度,此次試驗成功,標誌著利用火箭平台的探測近海颱風技術的重大突破。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

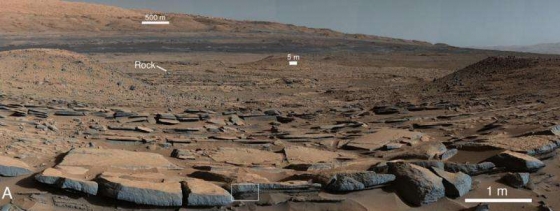

美國太空總署表示有證據顯示火星上曾有持久存在的河流與湖泊

美國太空總署10月8日表示,有證據顯示火星上曾有持久存在的河流與湖泊。這些河流與湖泊的遺跡位於美國好奇號火星車2012年的降落地點蓋爾隕石坑(Gale Crater)內。好奇號在奔向隕坑中心夏普山(Mount Sharp)的途中,曾在粗礫石上發現古代水流的痕跡。而今,它在攀爬夏普山的過程中,又見到大量層狀泥岩。這說明,至少夏普山的底部由湖泊沉澱物層層堆積形成。

好奇號項目科學家指出,從好奇號的觀測數據顯示,距今38億年至33億年前的某段時間內,火星上曾經有一些河流與湖泊持久存在,其沉澱物緩慢堆積形成了夏普山的下層。30億年前,火星的氣候應該比以前認為的要溫暖、濕潤得多,從而有水從蓋爾隕坑北部較高地帶注入隕坑,形成持久存在的湖泊,其中至少一部分水可能以降雪或降雨的形式註入湖泊中。

【圖:美國太空總署;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在10月9日出版的《科學》雜誌

美國太空總署可能探測由金屬構成的靈神星

美國太空總署徴集未來太空探索目標,共收到二十七項建議,有五項獲得入選進入半準決賽。勝出的計劃有望在2020年代發射升空,其中一個建議是探測可能是由一顆遠古行星碎裂,剩下由古行星金屬核心構成的靈神星,希望尋找早期行星形成之謎。

編號16的靈神星(Psyche)是一顆巨大的小行星,也很有可能是最大的M-型小行星,質量估計佔所有小行星帶天體的0.6%,是由意大利天文學家安尼巴萊·德·加斯帕里斯(Annibale de Gasparis)在1852年3月17日所發現。雷達觀測顯示靈神星是完全純粹由鐵與鎳所構成的。靈神星似乎是一個更大天體裸露的金屬核心。與其他M型小行星不同,靈神星在表面並沒有水或含水礦物存在的跡象,與它是金屬天體的推測相符合。

【圖:美國太空總署;文:節譯自今日宇宙網頁】

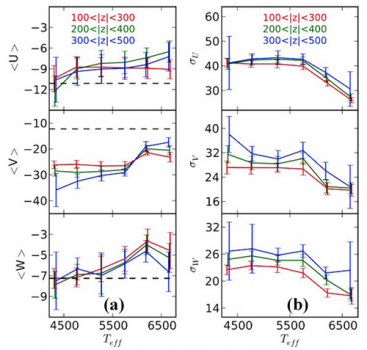

中國天文學家利用郭守敬望遠鏡數據顯示太陽鄰近恆星運動學新特徵

三峽大學田海俊與國家天文台劉超等人合作利用郭守敬望遠鏡 DR1 星表中大約20 萬顆FGK 主序星,詳細統計了太陽鄰近區域恆星在不同盤高、不同有效溫度下的運動學特徵及其變化規律。

太陽鄰近區域恆星的速度分佈對理解銀河系的整體結構、動力學特徵及其演化歷史等問題至關重要。由於銀河系中心棒和旋臂結構以及衛星星系等產生的擾動,太陽鄰近區域恆星的速度分佈呈現出較為複雜的結構。精確測量不同年齡不同位置上恆星的速度分佈特徵是理解銀河系質量分佈和演化歷史的重要途徑。最近二十年來,隨著大型巡天項目的不斷開展,天文學家逐步準確地測量出太陽鄰近恆星的速度分佈。

【圖、文:節錄自中國科學院國家天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在已經出版的《天體物理學報》

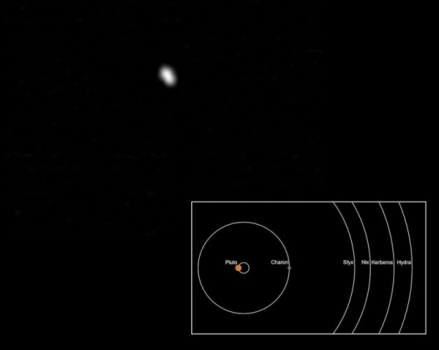

美國太空總署發佈冥衛五照片

美國太空總署昨日(10月10日)發佈由新視野號拍攝冥衛五(Styx)的照片,照片在2015年7月13日拍攝,當時新視野號距離飛掠冥王星只有12.5小時,而與冥衛五距離有63.1萬公里。

從照片看到冥衛五是一顆很狹長的衛星,最長直徑大約7公里,最短約有3公里。綜合此前觀察到的亮度,天文學家認為冥衛五上有高度反射性的冰層,類似冥衛二(Nix)和冥衛三(Hydra)。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

板垣公一發現天鷹座新星

日本山形縣的板垣公一在本月5.548日(世界時)利用21公分反射鏡接駁CCD照相機拍攝的圖像中發現一顆12.4等的新天體。在他發現之前,位於智利的4台14公分望遠鏡所組成的全天移動超新星巡天計劃(All Sky Automated Survey for Supernoave,簡稱ASAS-SN)已經在本月1.29日(世界時)記錄到這個15.2等的天體,在該計劃9月29日拍攝的圖像中,其亮度為14.7等。板垣發現這個新天體後隨即用50公分望遠鏡進行觀測,該天體的位置如下(2000.0春分點):

赤經 19時21分50.2

赤緯 +15度09分24.8秒

崗山縣的藤井貢對該天體做了分光光譜觀測,判別這是一顆新星。

【圖:板垣公一;文:林景明節譯自日本天文藝術網頁】

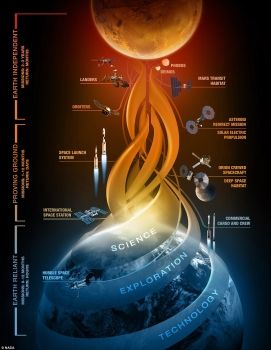

美國太空總署公佈登陸火星詳細計劃

美國太空總署前日(10月8日)公佈一份登陸火星的詳細計劃。報告中雖然沒有確定登陸火星的具體日期,但其中一幅圖表顯示,時間在2030年之後。

這份長達36頁,名為《美國太空總署火星之旅:開拓太空探索下一步》的報告,將登陸火星分成三個階段。第一階段的工作已經展開,包括關於人類健康和行為的測試和實驗;類似種植食物和循環利用水的生命支持系統;在國際太空站進行立體打印技術測試 等。第二階段,計劃在2018年啟動,包括發射獵戶座太空船,以及威力最強大的太空發射系統運載火箭。第三階段包括在火星表面生活和工作,從火星獲得燃料、氧氣和建築材料的資源,支持人類在可以在火星生活。

在報告中,美國太空總署承認登陸火星要面臨許多挑戰,包括在長達1100天的長期任務中,如何確保太空人的安全。雖然挑戰重重,但美國太空總署認為這些問題都可以解決,在太空生活和工作需要接受風險,而火星之旅值得冒險同時是一個可以達到的目標。

【圖、文:節譯自美國太空總署新聞公佈】

好奇號火星車或者不准進入火星濕潤區

日前,發現火星上存在液態水的證據讓美國太空總署的科學家激動不已。不過,他們也面臨一個很嚴肅的問題:如何繼續在這顆紅色的星球上尋找生命的跡象,而避免它被來自地球的生物污染。

好奇號火星車現在有機會靠近季節性斜坡紋線附近區域,遠遠地用它攜帶的化學與攝像機儀器對這些區域進行組分分析。在這次新發現以後,站在科學的立場繼續允許它這麼做的壓力越來越大。

美國太空總署好奇號火星車於2012年登陸火星,其使命是尋找火星上的生命元素。太空總署的科學家非常希望好奇號火星車能夠進入由液態水流動形成的季節性斜坡紋線區域深入探測,但是好奇號火星車並非是無菌的,因此有可能將地球上的生物帶到火星上的濕潤區域。為了防止來自地球的探索任務污染其它行星世界的原始環境,國際太空研究委員會起草了關於行星保護的條款。按照這些條款,好奇號火星車級別的探測器不應進入可能有液態水流動的區域。不過火星上強烈的輻射環境,尤其是紫外線,可能已經殺死了搭載好奇號火星車進入太空的生物,因此它應該可以進入季節性斜坡紋線所在區域。然而美國國家科學院和歐洲科學基金會最近的一份報告認為,情況可能恰恰相反。儘管火星大氣中的紫外線對大多數通過空氣傳播的微生物和孢子是有害的,但是火星大氣中的灰塵會削弱紫外線輻射,並增強微生物的活性。未來的幾週甚至幾個月中,科學家將會激烈討論好奇號火星車將被允許做什麼,它是否可以造訪季節性斜坡紋線附近區域。季節性斜坡紋線區域未來可能被劃作只有無菌登陸器可以造訪的特殊區域,不過這樣的限制又會束縛科學家尋找現今火星生命跡象的努力。

【圖:美國太空總署;文:節錄自國家航天局網頁】