南門二伴星的系外行星有機會是幻象

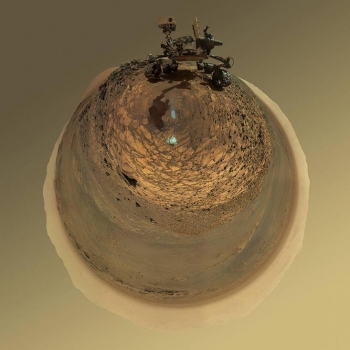

半人馬座的主星南門二是顆三合星,它其中一顆叫南門二伴星B (半人馬座α星B)是環繞光譜類型 K 型主序星南門二B的一顆可能的系外行星,距離地球約4.37光年,位於半人馬座。如能證實,它是至今發現距離地球最近的系外行星,也是環繞類太陽恆星的行星中質量最低的。

2009年起,一組成員主要來自於日內瓦天文台和波多大學(University of Porto)天文物理中心的歐洲天文學家團隊以位於智利拉西拉天文台(La Silla observatory)的高精度徑向速度行星搜索器利用徑向速度法進行搜尋。2012年10月16日該團隊宣布在南門二B旁發現質量相當於地球的系外行星。

最近英國牛津大學一組以威李斯·拉斯普(Vinesh Rajpaul)為首的天文學家測試用來預測行星的數據和模型,發現用這種方法測量,可能產生一個看似系外行星的訊號變化,實際上3.24的週期變化只是從原始數據的函數演算中產生。

【圖、文:節譯自牛津大學研究網頁】研究全文刊登在科學論文預印本網站《arXiv》

請按左下角「外部連結」觀看歐洲南方天文台有關《從地球到南門二》的影片

【通告】香港天文學會第42屆委員名單

香港天文學會昨日舉行會員大會,選出第42屆委員,當選委員名單如下:

梁家明,容芷琪,吳偉堅,范文森,陳琬內,余甘楓,文家偉,黃嘉軒,杜毓昇,林中適,楊光宇,梁威恆,方煒壹,林曉怡,孫蔓薇。

中國成功發射第三顆天繪一號衛星

今日下午3時10分,中國在酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭,成功發射「天繪一號03衛星」,衛星順利進入預定軌道。

「天繪一號03衛星」主要用於科學試驗、國土資源普查、地圖測繪、農作物估產及防災減災等領域,將對中國科學研究和國民經濟建設發揮積極作用。

【圖、文:節錄自中央政府門戶網站新聞報導;新聞訊息由林景明提示】

英國天文學家相信外星人可能是智能機械人

英國皇家天文學家馬田·李斯爵士(Sir Martin Rees)認為外星人很有可能已由生物體進化為智能機械人。如果人類能夠發現外星人,一定是先通過接收外星機林人發出的訊號,而非找到具有生物特質的生物人。

人類的智慧為我們帶來了文化的繁榮和科技的進步,人腦將會進化為更高級的機械人腦,人類未來也可能像外星人一樣,逐漸進化為機人。一兩百年後,機械智能會降臨到人類身上;再過幾十億年,機械智能會取代人類,或者與人類共存。

比太陽古老的恆星

人類可能會發現平行宇宙

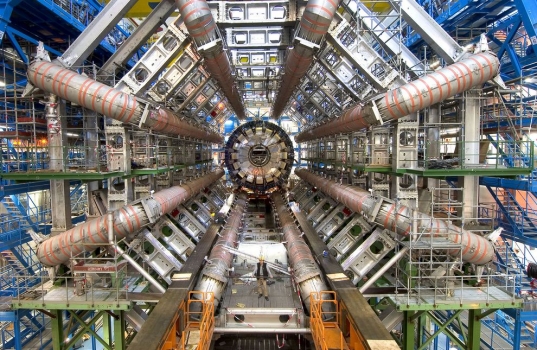

位於瑞士日內瓦歐洲核子研究中心的大型強子對撞機(Large Hadron Collider,簡稱 LHC)再度啟動,進行13TeV質子質子碰撞實驗,撞擊總能量達到原來發現希格斯波色子(Higgs boson)的兩倍。每次對撞,會有數十億個粒子飛出,有可能探測到微型黑洞的出現。歐洲核子研究中心的探測器會對這些粒子進行追蹤,瞭解它們出現的時間和方式,以及它們如何產生。

歐洲核子研究中心的理論物理學家稱,這種對撞或許能夠清晰反映出超越長、寬、高和時間的其它維度(dimension)。平行宇宙可能就存在於這些維度中。根據理論推測,只有引力才能離開我們的宇宙,進入到這些額外的維度。

【圖、文:節譯自互聯網新聞報導】

新視野號調整飛行軌道飛向新探索目標

新視野太空船10月22日在飛掠冥王星後第一次點火調整飛行軌道,飛向一個新的的探索目標。表示新視野號進入探索小行星2014MU69的任務,這個天體在冥王星之外約16億公里遠。美國太空總署指,接下來兩週內還需要進行三次軌道調整。

小行星2014MU69直徑約45公里,體積不到冥王星的1%,質量僅為冥王星的萬分之一。今年8月,新視野號項目團隊初步確定它為下一個拜訪對象。如果一切順利,兩者將在2019年相遇。

2014MU69和冥王星均是太陽系邊緣古栢帶(Kuiper Belt)的天體,它隱藏著數以千計的冰凍岩石小行星,可能還完好保存著46億年前太陽系剛剛形成時的線索。

【圖:美國太空總署;文:節錄自國家航天局網頁】

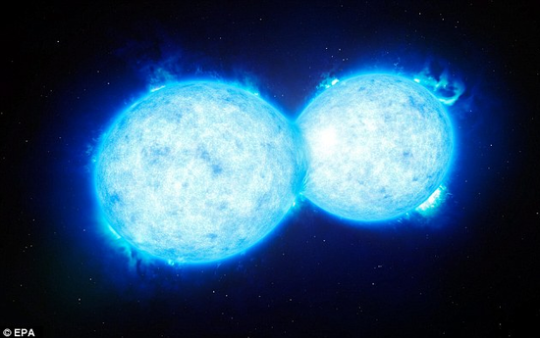

天文學家發現最大的雙星系統

歐洲南方天文台天文學家發現至今為止溫度最高體型最大的雙星系統。雙星位於離地球16萬光年,劍魚座大麥哲倫星系中的一個稱為蜘蛛星雲(Tarantula Nebula)的瀰漫星雲,編號VFTS 352。

這兩顆中心相隔1,200萬公里,表面有重疊區域,兩星之間形成了一座橋樑。通常雙星系統中體積較大的一顆星強大引力會吸納另一顆較小星體的物質,但是這兩顆星都具有相當的規模,所以能夠互相牽引。VFTS 352是至今為止最大的雙星系統,質量是太陽的57倍,表層溫度達到攝氏四萬度。

這樣的雙星系統是非常罕見,因為它們的生命周期非常短暫。天文學家稱這個雙星系統將有可能面臨一個戲劇性的結局,可能最終合而為一,形成一個巨型的星球,或者變成雙黑洞。

【圖、文:節譯自歐洲南方天文台網頁】

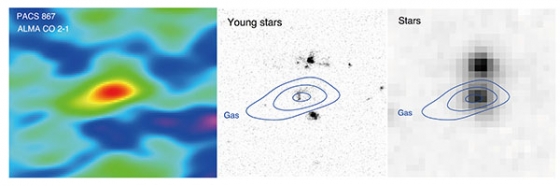

天文學家揭露遙遠星系中新恆星形成速率極快

研究學者發現:距今約90億年前的星系,形成恆星的速度極快,遠非現今所見星系可比擬。

天文學家一般相信:絕大部分恆星應是處在「主序帶(main sequence)」中,因此星系質量愈大,形成新恆星的效率也愈高。然而,偶爾會有個星系並不遵循此「通則」,而是顯現出其新恆星大量誕生的星遽增(starburst)狀況,使其比其他星系看起來還明亮些。通常兩個大型星系互撞是引起這種星遽增現象的主因,而星系中巨分子雲(giant molecular cloud)內的低溫氣體正是維持如此高恆星誕生率所需的原料。

讓天文學家疑惑之處在於:這些早期宇宙中的星遽增星系是否都有過剩的氣體作為供應源?還是星系轉換氣體更有效率的結果?

科維理宇宙物理數學研究所(Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe)的約翰·西爾弗曼(John Silverman)等人,利用位在智利的阿塔卡馬大型毫米波/亞毫米波陣列(ALMA)研究7個星遽增星系中的一氧化碳(CO)含量,這7個星系都位在宇宙年僅40億歲左右的時期中,相當於距今約90億年前。

結果發現即使這些星系的產星率仍然很高,但星系中的一氧化碳氣體的輻射量已經降低了。這觀測結果與那些鄰近的星遽增星系類似,但它們的氣體消耗量卻沒有如預期的那樣快。這顯示氣體轉換效率可能會逐漸增加,而效率增加幅度或許與星系內恆星形成速率比一般平均高多少而定。

【圖:阿塔卡馬大型毫米波/亞毫米波陣列;文:節錄自台北天文館之網路天文館網頁 ;新聞訊息由林景明提供】

香港天文學會今日舉行會員大會

香港天文學會今日下午在九龍灣國際展貿中心舉行會員大會,期間討論學會本屆的工作成績,學會的發展計劃,包括與雲南天文台在高美古的寛視場遙控巡天望遠鏡,香港天文iOS版本重大更新。

美國建造世上最大的火箭通過評核預計2018年發射升空

美國太空總署建造,有史以來最大,稱為「太空發射系統」(Space Launch System,簡稱 SLS)的火箭已經通過評核,預計在2018年建造完成,發射升空。火箭高達98米,推動力達到24.5 MN,有效荷載達到130公噸(載貨版本)及70公噸(載人版本),是目前最強大的的火箭,可以推動獵戶座太空船進行火星探索。火箭採用低溫液態氫氣氧氣混合發動機,是第一台可以重複使用的發動機。

【圖、文:節錄自互聯網新聞佈導;新聞訊息由林景明提供】