中國發射寮國一號通訊廣播衛星

今日0時7分,西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭成功發射寮國一號通訊廣播衛星。

寮國一號衛星是一顆基於東方紅三號B衛星平台研製的地球同步軌道通訊廣播衛星,設計壽命15年,主要用於向湄公河地區提供高清電視節目、遠程教育、政府應急通信等服務。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

中國發射寮國一號通訊廣播衛星

今日0時7分,西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭成功發射寮國一號通訊廣播衛星。

寮國一號衛星是一顆基於東方紅三號B衛星平台研製的地球同步軌道通訊廣播衛星,設計壽命15年,主要用於向湄公河地區提供高清電視節目、遠程教育、政府應急通信等服務。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

宇宙間最寂寞的獨行者

宇宙有自己的結構。星系和星系團被長長的暗物質纖維串起,間或點綴著巨大的空洞。大量恆星沿著立體的物質網絡分佈,而這些空洞內幾乎什麼都沒有。但最近哈勃太空望遠鏡發現,並不是所有的空洞都空無一物。

這個美麗的旋渦星系正式編號是MCG+01–02–015。這個名字枯燥、乏味。但歐洲太空總署稱為「最孤獨的星系」,因為它位於著名的牧夫座空洞(Boötes void)內。

它為什麼會在那裡?沒有人知道。難道它就出生在那裡?它是由一團孤獨的氣體自行演化出來的?還是幾十億年前被某種引力騷亂拋到這裡的?

事實上這個星系在二億五千萬光年寬的牧夫座空洞內並不是完全孤獨的,那裡還存在著一些孤立的星系,但屈指可數。某些理論認為,這些空洞星系可能是某種最為原始的星系演化樣板,它們是從原始的星系間氣體內,在遠離其它星系接觸的情況下形成的。因為如果你仔細看一下這個星系就會發現,它的旋渦結構幾乎是完美無缺的。

畫面中還有三顆前景恆星,它們的影像都有尖銳的星芒,它們都位於我們的銀河系內。而這三顆恆星是這個哈勃視野中僅有三顆孤立恆星,背景上的亮點全都是星系,每一個都擁有十億以上的恆星,部分還有美麗的旋渦結構。但即便是MCG+01–02–015下方那個也極其遙遠,多半位於空洞以外。

【圖:歐洲太空總署;文:節錄自星空天文網;新聞訊息由林景明提供】

地球以前是橙色

天文學家卡爾·薩根(Carl Sagan)說,地球是一個「淡藍色的點」。但二十五億年前,由於有機體產生的甲烷,我們的地球曾經是一個「淡橙色的點」。如果我們發現類似的太陽系外行星,那麼這也許意味著這樣的行星上面有生命存在。

在太古代時期,大氣中的甲烷分子被光分解之後,形成了複雜的碳氫化合物及碳和氫的有機化合物,讓地球擁有了一層橙色的霧霾,且太空中能看到這樣的顏色。橙色霧霾的形成有兩個可能來源,生命體和地質作用。因此,找到一顆橙色色調的太陽系外行星也許說明該行星正經歷著早期地球經歷過的階段。

在地球上,我們的霧霾能擴散到大氣層中二十至七十公里的高空,但最終它們還是會因如今地球上氧氣的增多而被淡藍色遮蓋住。氧氣能消滅甲烷,因此二十五億年前在海平面開始上升的時候,地球上的霾就無法永遠籠罩著它了。但它是生物標記的一個理想指標。目前,我們知道有不少太陽系外行星的大氣層中有霾或者雲,但我們尚不確定它們與地球這種由碳氫化合物組成的霾是否類似。

【圖、文:節錄自中國科學院物理研究所網頁;新聞訊息由林景明提供】

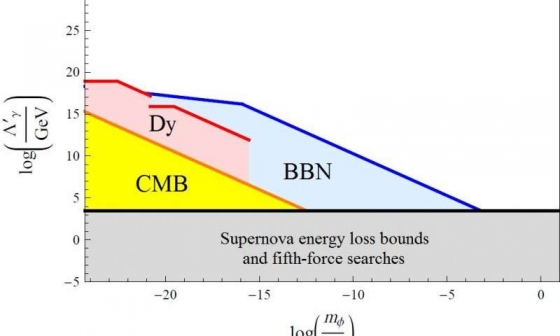

暗物質可能導致基本常數隨時間流逝而變化

自然中的常數比如光速,普朗克常數,牛頓的萬有引力常數,通常認為是恆定不變的,也被稱為時間常數。然而有科學家對此提出疑問,最早可以追溯到1937年,物理學家保羅·狄拉克(Paul Dirac)推測萬有引力常數會隨時間流逝而減小。

最近澳洲新南威爾士大學的耶夫根尼·V·斯塔德尼克(Yevgeny V Stadnik)與維克多·V·弗拉姆鮑姆(Victor V Flambaum),提出由於暗物質場中的物質出現震蕩,從而可能令自然的基本常數隨時間流逝而緩慢發生變化。該理論要求少量的弱相作用暗物質粒子會與標準模型的粒子發生相互作用,科學家認為這個過程是有可能發生的。

【圖、文:林景明節譯自物理學機構網頁】研究全文發表於11月12日出版的《物理評論快報》

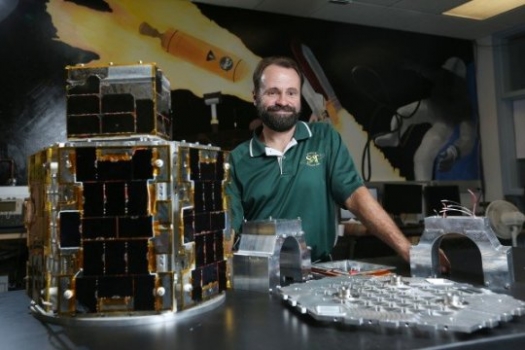

密蘇里科技大學為空軍研製微型衛星

美國密蘇里科技大學機械與航空航天系副教授漢克·彭尼卡(Hank Pernicka)博士與他的團隊目前正在研製一種微型衛星,可以用來檢查衛星,做些小修理工作或者為太空船加油,在出現小偏差的時候,確保太空人能進行太空探險作業。

研究人員設計的這種衛星在軌道上的壽命為四個月,他們期待這顆衛星在軌道衰減的週期內,保持通訊聯絡的順暢。而在未來某個時間,它會隕落燒毀,在蒼穹中劃過美麗的軌跡。

【圖、文:林景明節譯自每日科學網頁】

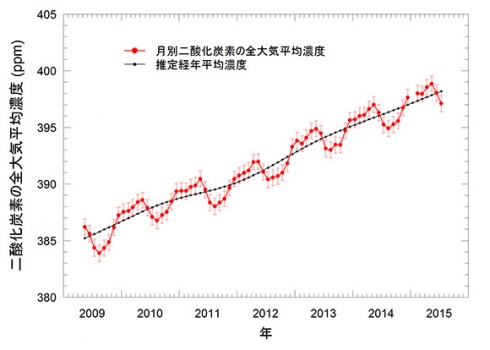

衛星顯示二氧化碳濃度明年可能大範圍創新高

日本環境省11月16日宣佈,該國溫室氣體觀測衛星(Greenhouse gases Observing SATellite,簡稱 GOSAT)的監測結果顯示,地球大氣的二氧化碳濃度正逐年增加,2016年有可能在更大縱深範圍內超過400ppm(1ppm為百萬分之一),進而創下新高。

溫室氣體觀測衛星是日本在2009年發射的專門用於觀測溫室氣體的衛星,它能觀測源自太陽並經地表反射的紅外線,以及地表和大氣自身放射的紅外線。由於紅外線穿過溫室氣體時,其特定的波長會被吸收,該衛星就能據此推算出大氣中二氧化碳的濃度。

溫室氣體觀測衛星的監測結果顯示,自2009年以來,地球大氣的二氧化碳濃度一直在逐漸上升,近年來平均每年增加約2ppm。今年5月地球大氣的二氧化碳平均濃度是398ppm,照這個速度推算,在明年6月前後,這一數據將超過400ppm。

雖然美國國家海洋和大氣管理局在今年5月宣佈,全球大氣的二氧化碳濃度在今年3月底時超過了400ppm,但這個數據是通過在地表和海面進行監測得到的。而日本環境省公佈的衛星數據是從地表到地球上空70公里的大氣數據,顯示出導致氣候變暖的二氧化碳正在地球大氣的大縱深範圍內不斷蓄積。

【圖、文:節錄自國家航天局網頁】

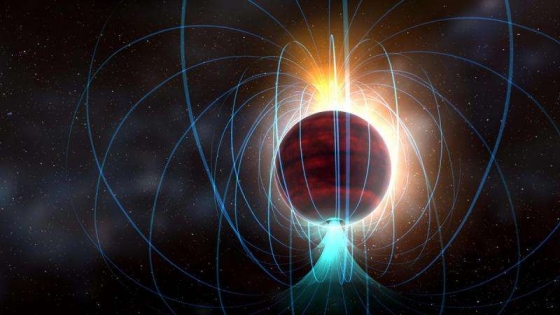

一顆冰冷而暗淡的矮星擁有強大的磁場

一個由哈佛大學史密森天體物理中心皮特·威廉姆斯(Peter Williams)領導的研究團隊利用阿塔卡瑪毫米波/亞毫米波射電陣列發現牧夫座一顆距離地球約35光年的冰冷而暗淡的紅矮星TVLM 513-46546正在產生強大的磁場,這可能與該恆星的耀斑活動有關,耀斑與磁力線緊密纏繞,天文學家指出這種劇烈的耀斑活動,會與帶電粒子流相互作用,從而波及矮星所處的宇宙空間環境,不利於週邊行星上生命的倖存。

天文學家將在未來找尋更多類似的恆星以此確認這顆紅矮星是單獨的個例還是擁有這種類型的紅矮星。

【圖、文:林景明節譯自美國國立射電天文台新聞公佈】研究全文發表於本月10日出版的《天體物理學報》

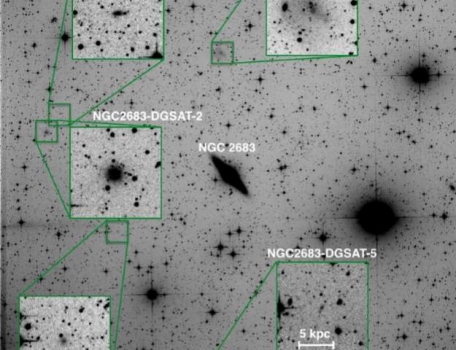

天文學家利用業餘望遠鏡發現低表面亮度星系

一隊由波恩大學貝南·嘉萬瑪蒂(Behnam Javanmardi)領導的國際天文學家小組,利用業餘望遠鏡矮星系巡天(Dwarf Galaxy Survey with Amateur Telescopes,簡稱 DGSAT)計劃的望遠鏡,在鄰近螺旋星系周圍發現了11個低表面亮度(Low Surface Brightness)星系。

【圖、文:林景明節譯自每日科學網頁】研究論文發表於論文預印本網站arXiv上。

低表面亮度星系,是一種瀰漫星系,當從地球觀察這些星係時,在夜空的環境中,它們的表面亮度至少比周圍的背景天光低一個星等。

多數的低表面亮度星系星係是矮星系,並且其中多數的重子物質是以中性氣態氫形式存在的,而不是以恆星的形式存在。它們似乎有超過95% 的質量來源於非重子的暗物質。在這些星系中似乎也沒有超新星的活動。

【補充資料:維基百科】

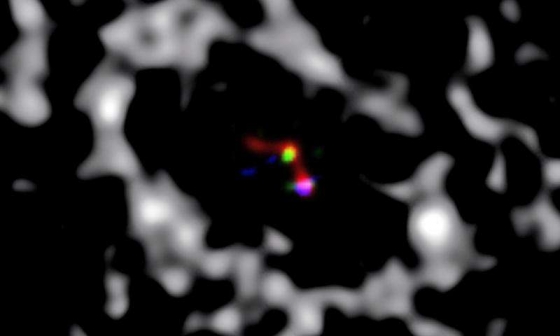

研究人員拍攝第一幅行星形成圖像

亞利桑那大學的斯蒂芬·薩爾姆(Steph Sallum)與斯坦福大學博士後凱特·福萊特(Kate Follette)領導的研究團隊,使用大雙筒望遠鏡與麥哲倫望遠鏡,首次拍攝到距離地球450光年外一顆年輕恆星LkCa15行星盤縫隙中正在成形行星的照片。

【圖、文:林景明節譯自每日科學網頁】研究全文發表於今天出版的《自然》雜誌