伯克利實驗室加州大學科學家參與美國太空總署新太空望遠鏡項目

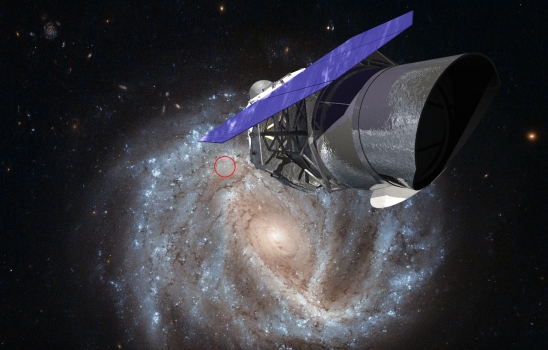

美國能源部下屬的勞倫斯伯克利(Lawrence Berkeley)國家實驗室與加州大學伯克利分校的科學家,將參與美國太空總署提出的新太空望遠鏡-廣域紅外線巡天望遠鏡(Wide Field Infrared Survey Telescope,簡稱 WFIST)項目,該項目旨在探索宇宙膨脹的奧秘,觀測圍繞遙遠恆星旋轉的系外行星,以及其它科學目標。

【圖、文:林景明節譯自勞倫斯伯克利國家實驗室新聞公佈】

亞利桑那州立大學榮獲凱克基金會獎金研究地球上水的起源

美國亞利桑那州立大學日前榮獲凱克基金會(W.M. Keck Foundation)的科學與工程研究補助計劃一百五十萬美金的獎勵,由大學地球和太空探索學院和分子科學學院首席研究員彼得·布塞克(Peter Buseck)教授領導,研究地球上的水和氫氣的起源。

【圖、文:林景明節譯自亞利桑那州立大學新聞公佈】

上海天文台研究員利用郭守敬望遠鏡發現了一個奇特的恆星流

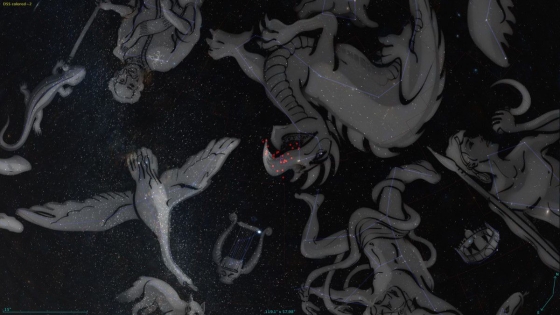

如果將我們的銀河系看成是遼闊的海洋,天文學家就宛如配備望遠鏡的漁夫,孜孜不倦地尋找各種不同類型天體。近日,利用中國郭守敬望遠鏡(LAMOST)銀河系恆星光譜巡天數據,上海天文台的約翰·維克斯(John Vickers)博士和馬田·史密斯(Martin Smith)研究員領導的研究小組發現了一個前所未知的恆星流,他們表示該恆星流很可能是恆星星團被破壞後的殘骸。

約翰·維克斯指出:我們拖網似地搜索了郭守敬望遠鏡的數據,發現了一小群恆星的運動方向與同一區域其它恆星的運動方向相反。經過進一步的調查,我們發現這群特殊的恆星具有相同的化學組成,這很好地表明了它們可能屬於一個群體。這群奇特的恆星位於天龍座天區附近,距離太陽九千四百光年。

另一個判定這群恆星是否關聯的方法是研究它們的年齡是否相當。 「星團中的恆星幾乎誕生於同一時刻,因為一旦第一批恆星誕生後,它們產生的輻射壓會將誕生氣體的必需物-氣體吹出去,同一區域想要繼續誕生恆星就很困難」, 維克斯博士解釋說。

當恆星變老時,其顏色(可以推算出溫度)和亮度會發生變化,主要取決於恆星的質量。不同質量的恆星以不同的速度經歷成長,成長過程中溫度—亮度變化的關係是不同的。因此,給定一個恆星年齡,我們可以估算出恆星的溫度和亮度,不論它的質量比我們太陽質量更大、相當或更小。 「年齡相同的不同質量恆星在溫度和亮度空間的分佈,在天文上稱作恆星等時線。我們發現的這群奇特恆星在溫度—亮度空間內的分佈接近等時線,表明這些恆星很可能年齡相似」,維克斯博士說。

【圖、文:節錄自上海天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】

該工作已於今年1月份發表在國際核心期刊《天體物理雜誌快報》。

板垣公一發現英仙座超新星

日本山形縣板垣公一於世界時本月18日10時27分在英仙座的星系NGC 1278外圍發現一顆16.9等的超新星候選體,該天體曆元2000.0春分點位置如下:

赤經03時19分54.47秒

赤緯+41度33分53.50秒

中國雲南天文台經分光光譜觀測,確認這是一顆Ia型超新星,獲得編號SN 2016ajf。這是板垣公一今年以來發現的第二顆超新星,到當前為止,他總共發現116顆超新星。

【圖、文:林景明節譯自日本天文藝術網頁及瞬態名稱伺服器網頁】

嫦娥五號將於2017年前後發射

嫦娥五號是中國探月工程第三階段的月球探測器,主要承擔探月工程三期的採樣返回任務。目前,嫦娥五號正式由初樣研製轉入正樣研製階段,預計於2017年前後完成研製,並選擇適合時機,在海南文昌航天發射基地發射升。

嫦娥五號設備包括:降落相機、光學相機、月球礦物光譜分析儀、月壤氣體分析儀、月壤結構探測儀、採樣剖面測溫儀、岩芯鑽探機和機械取樣器。主要科學目標包括:著陸區的地形地貌探測、採樣點周圍形貌與結構構造特徵、撞擊坑的形貌、大小與分佈。物質成分探測、採樣點的物質成分特徵、月壤物理特性與結構、月殼淺層的溫度梯度探測等。

【圖、文:節錄自互聯網新聞報導及維基百科;新聞訊息由林景明提示】

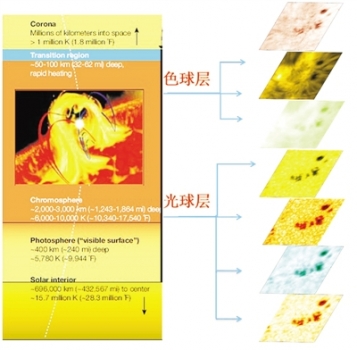

中國科學家率先獲取太陽大氣七波段層析成像

中國科學院光電技術研究所饒長輝研究員帶領團隊在國際上首次獲得太陽大氣可見至近紅外七波段的同時層析高分辨力圖像,對未來建立太陽大氣模型、實現準確的太空天氣預報奠定重要科研基礎。

太陽多波段層析成像相當於給太陽做電腦斷層掃描(Computed Tomography),是通過同時記錄不同波段的圖像,了解太陽活動的演化過程,使科學家能在日冕物質拋射等危害性太陽活動發生之前做出預警。目前國內外太陽望遠鏡最多可同時實現六波段層析成像。

饒長輝團隊突破多項關鍵技術,成功研製出七波段太陽層析成像系統,作為目前世界上波段最多的多波段層析成像系統,其探測波長分別為對應的太陽光球層、色球層底部、色球層中部和色球層頂部。

【圖、文:節錄自互聯網新聞報導】

此次獲得的太陽大氣可見至近紅外七波段的同時層析高分辨力圖像,是通過上述系統與雲南天文台一米新真空太陽望遠鏡及151單元太陽自適應光學系統對接,開展觀測的結果。

饒長輝研究員表示,太陽活動不穩定會對地球上高壓輸電、輸油管道、無線通訊和航空航天等造成影響,上述系統的研製、運行成功,將幫助建立太陽活動的光球、色球大氣模型,實現較準確“太陽天氣預報”,並進一步明確太陽活動機理,為中國太空環境監測和太空天氣預報提供重要數據支撐。

【圖、文:節錄自中國科學院光電技術研究所網頁;新聞訊息由林景明提供】

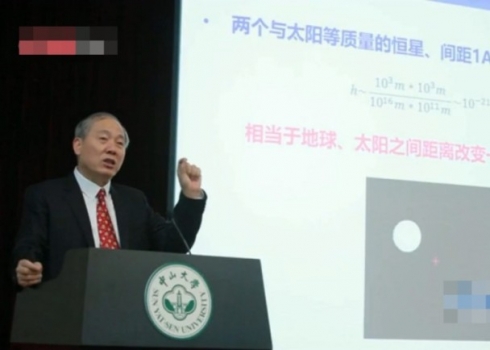

中山大學發佈重力波探測工程天琴計劃路線圖

中山大學今日公佈中國本土重力波探測工程,「天琴計劃」實施路線圖。該計劃將用十五年至二十年的時間發射三顆衛星上天。

「天琴計劃」實驗本身將由三顆相同的衛星(SC1,SC2,SC3)組成一個等邊三角形陣列,衛星本身作高精度無拖曳控制以抑制太陽風、太陽光壓等外部干擾,衛星之間以激光精確測量由重力波造成的距離變化。「天琴計劃」的重要探測對像是一個週期僅有5.4分鐘的超緊湊雙白矮星系統RXJ0806.3+1527產生的引力波。

該計劃首先要求三顆衛星非常精確地進入一個預先選定的軌道。為了穩步實現目標,根據每項任務需要的衛星數目,制定了計劃路線圖,「天琴計劃」將首先發展月球和深空衛星激光測距技術,幫助實現對天琴衛星毫米級的定軌精度;並進行太空等效原理檢驗實驗、下一代重力衛星實驗等,最終進行天琴太空重力波探測實驗:探測重力波。

中山大學校長、中國科學院院士羅俊表示,與美國的激光干涉重力波天文台(LIGO)相比,「天琴計劃」重力波探測會有光學輔助手段,此外,與LIGO探測到的短時間的爆發型重力波不同,天琴探測的低頻段的連續型重力波,可以持續驗證。

【圖:互聯網;文:節錄自中山大學新聞公佈;新聞訊息由林景明提供】

天文學家發現太陽在很遠距離仍然可以摧毀小行星

夏威夷大學天文研究所的天文學家分析卡特林那巡天系統(Catalina Sky Survey)發現九千多顆近地小行星,注意到這些小星體很難發現。天文學家認為這個難以解釋的現象原因是這些快速運行的物體體積太小、亮度太暗。因此夏威夷大學的天文學家認為,卡特林那巡天系統沒有發現所有的近地小行星,需要進一步研究遺漏這些小行星的更多原因。

天文學家經過詳細的計算發現,太陽會摧毀在太陽直徑十倍範圍內,滯留時間太長的小行星。這個距離之大,出乎天文學家以前的估計。此外,暗黑的小行星雖然距離太陽較遠,仍然較明亮但近太陽的小行星易解體。芬蘭赫爾辛基大學(University of Helsinki )的天文學家米高‧格蘭地(Mikael Granvik)表示,這個發現意出乎意料之外但是意義重大。令到天文界建立一個新的小行星結構理論模型,今後只要追蹤小行星的軌道和大小,就能深入瞭解這種在太空飛行的星體。

【圖、文:節譯自赫爾辛基大學新聞公佈】

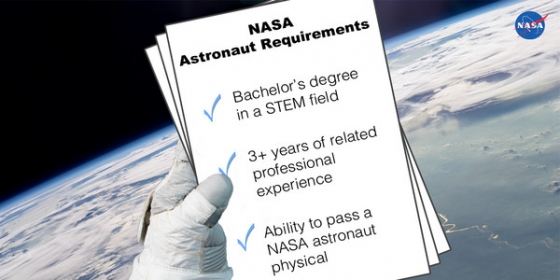

美國太空總署招募太空人近二萬人申請

美國太空總署公開招募新的太空人,上星期四(2月18日)截止,結果得到一萬八千多份申請書,打破了1978年八千多人申請的記錄。

眾多申請者的原因是,入選的太空人在受訓後,有機會參與商業太空船飛行任務,到國際太空站執行任務,或加入獵戶座的探測計劃,乘搭太空船前往火星探索,甚至登陸火星。

不過,要入選並不容易,申請者必須擁有大學工程、生物、物理或數學學位及三年的相關專業經驗,或者累積至少一千小時的噴射機機長飛行時數經驗,還需通過適合美國太空總署太空飛行的身體檢查,在執行任務時,需要完善的團隊合作技巧、強健的體力、艱忍的心理素質,及機靈敏捷的應對。

經過篩選後只有八至十四日位申請人最終入選,太空人年薪6.6萬至16萬美元(港幣51萬至124萬;人民幣42萬至102萬;新台幣215萬至522萬),招聘結果在2017年公佈。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

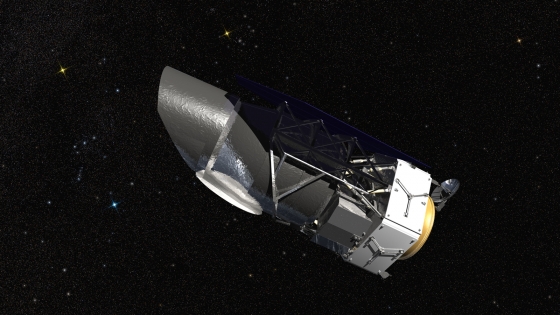

美國太空總署推出新的廣域紅外線巡天望遠鏡

經過多年的籌備,美國太空總署正式啟動用來解開宇宙奧秘的廣域紅外線巡天望遠鏡(Wide Field Infrared Survey Telescope,簡稱 WFIRST)。

新的太空望遠鏡比美國太空總署現時使用的哈勃太空望遠鏡視場廣闊一百倍。廣域紅外線巡天望遠鏡將會揭開暗能量和暗物質的秘密,有助探索宇宙演化的研究。預期新望遠鏡將會發現新的系外行星,尋找可能適合生命生存的外星世界。

廣域紅外線巡天望遠鏡是美國太空總署繼2018年推出的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡後,下一個主要天體物理觀測天文衛星,它將攜帶一個寬視場相機和日冕儀,用來遮擋目標恆星的強光,將周圍軌道運行,系外行星的微弱星光顯露出來。通過遮蔽宿主恆星的強光,日冕儀可以將目標行星大氣層的化學組成,進行詳細測量。

能夠將眾多的系外行星大氣數據進行比較,將幫助科學家更清楚理解這些行星環境的起源和物理狀態,尋找適合生命存在的環境和化學物質。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

請按左下角「外部連結」觀看有關影片