研究人員推斷宇宙中含有的類地行星比預期的少

一個由三名來自瑞典研究所,一名來自美國的研究人員組成的小團隊,創建了一個已知宇宙的模型,用於估計宇宙中那些承載生命的系外行星數量,經過模擬表明類地行星的數量少於預期。

在他們建立的模型中,輸入有關早期宇宙已知的資料和有關已知的太陽系外行星數據相關的物理定律,他們將宇宙中元素在一百三十八億年間如何增長、變化,然後進行一次虛擬的普查,結果發現宇宙模型創造了大約七十垓(Sextillion)顆系外行星,但是,研究人員驚訝的是,這些系外行星絕大多數都比地球年老。

如果他們建立的宇宙模型是正確的話,我們的地球在宇宙中更為獨特,這是因為如果大部分的系外行星比地球古老,表示生命在其它星球上出現比地球早,如果條件合適,成熟的文明應該早在地球有生命前出現,更可能佔主導地位。但是我們至今還沒有看到其它任何生命的跡象,看來很可能是沒有出現,或者尚未處於我們能夠察覺的區域。這個宇宙模型還顯示,大多數系外行星存在比我們銀河系更大的星系之中。到目前為止,太空科學家已經確定大約二千顆系外行星,明顯只是佔模型預測的一小部分。

【圖:美國太空總署;文:林景明節譯自物理學機構網頁】研究論文本月1日發表於論文預印本網頁arXiv上

中國天文學家顯示金牛座HL原行星盤特徵結構成因

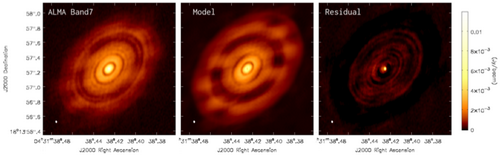

中國科學院紫金山天文台發表研究員季江徽與美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室(Los Alamos National Laboratory)和美國萊斯(Rice) 大學等合作關於金牛座HL原行星盤的研究成果。該項研究基於行星與原行星盤中氣體、塵埃的相互作用的模型,顯示了阿塔卡馬大型毫米波/亞毫米波陣列(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array,簡稱 ALMA)射電干涉陣觀測到的金牛座HL原行星盤中明暗交錯的環帶特徵可能源於系統存在三顆未曾發現的行星,對行星系統的形成演化具有重要意義。

原行星盤是環繞在年輕恆星周圍,由相對較高密度的氣體和塵埃組成的氣體盤。原行星盤在分子雲坍縮過程中與年輕的恆星同時形成,並圍繞恆星旋轉。原行星盤的半徑可達一千個天文單位,它是行星系統的誕生地。原行星盤的主要成分是氣體,並含有少量塵埃。儘管塵埃在原行星盤內所佔的質量比很低,卻是原行星盤輻射轉移的主角,對原行星盤的演化起著至關重要的作用。

在該項研究中,科研人員首先基於原行星盤內行星與氣體、塵埃相互作用的模型,開展了幾十組數值模擬計算,並考慮輻射轉移過程計算了不同模型參數所對應的觀測圖像,最終給出了一組最佳擬合ALMA觀測數據的結果(上圖)。該項工作顯示,三顆位於13.1,33.0和68.6天文單位處,質量分別為0.35,0.17和0.26 木星質量的行星可以得到和ALMA觀測結果非常相符的毫米波圖像。研究人員根據ALMA的觀測結果限定金牛座HL原行星盤內的光譜指數與塵埃大小。研究表明,觀測到的暗條紋屬於光學薄的真正空帶,而且這些空帶是在氣體盤和塵埃盤內同時存在的。研究結果揭示了以行星與原行星盤的相互作用是這些明暗交錯的環帶特徵的成因。這項工作不僅有助於人們深入理解金牛座HL系統中原行星盤的演化和行星形成過程,對於認識我們太陽系的起源演化也有重要科學意義。

【圖、文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

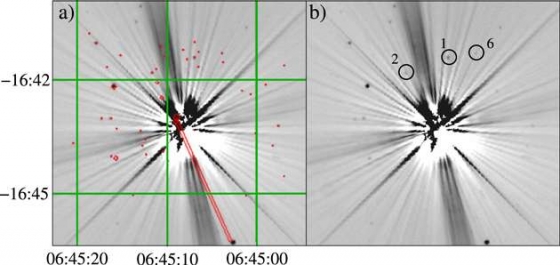

採用電荷注入裝置攝影技術或能幫助發現類地行星

在天體物理學中找尋圍繞其它恆星旋轉的類地行星一直困難重重,在這類行星上可能有生命存在。由於母恆星的光芒遮擋了相對暗淡可疑行星的星光,通常的望遠鏡不能直接捕捉到這些行星的影像。不過隨著太空影像技術的最新進展或者能解決這個棘手的問題。

來自佛羅里達理工學院的天體物理學家丹尼爾·巴特徹多爾(Daniel Batcheldor)領導的團隊進行的研究顯示,電荷注入裝置(Charge Injection Device,簡稱 CID)可以捕捉比其它天體暗淡數千萬倍天體的星光。緊貼明亮恆星的系外行星就是一個典型例子。基於這種能力,電荷注入裝置可以作為一種每個像素都可以單獨工作的相機,使用一個特殊索引系統,能夠迅速採集明亮的像素,同時又可以在暗淡的像素則收集暗淡的光芒。

【圖:佛羅里達理工學院;文:林景明節譯自物理學機構網頁】

獵鷹九號火箭海上著陸回收試驗延期

美國太空探索技術公司原定今日(2月24日)利用獵鷹九號火箭,發射一顆歐洲通訊衛星,並且再次嘗試在海面回收這枝火箭的第一節,但在發射前半小時,因為發射場的風速過大,決定將發射時間推遲一日。

美國太空探索技術公司表示目前火箭與衛星的狀況良好,因為風速較大會增加火箭在海上的回收降落台上降落的難度。

【圖、文:節錄自互聯網新聞報導】

台灣大學兩位學者獲得小行星命名

2016年2月22日出版的《小行星通告》新增兩顆由鹿林天文台發現,以國立台灣大學者命名的小行星。它們分別是編號 178150 Taiyuinkwei 戴運軌和 207603 Liuchaohan 劉兆漢。

戴運軌(1897年11月27日-1982年4月4日),字伸甫,台灣物理學家、教育家,被稱為「台灣物理學之父」,國立台灣大學物理學系創辦人、台灣原子能物理學先驅。戴夫人田蘊蘭,物理學教授,中央大學物理系、京都帝國大學物理系畢業,與吳健雄為同學。

劉兆漢(1939年1月3日-),湖南衡陽人,國立台灣大學電機工程學系學士、美國布朗大學電機博士。中央研究院院士、國際電機電子工程學會會士、2012年獲選美國國家工程院院士。曾任國立中央大學校長、中央研究院副院長、美國伊利諾大學香檳分校電機與電腦工程學系教授。

【圖:維基百科;文:林景明節譯自國際天文學聯會小行星通告及維基百科】

天文學家繪製了一張最新的銀河地圖首次包含了銀河系中心

南方天文台天文學家繪製了一張最新的銀河地圖,分辨率高達1.67億像素,首次包含了銀河系中心。這張地圖是阿塔卡馬探路者實驗望遠鏡大面積星系勘測項目(Atacama Pathfinder Experiment Telescope Large Area Survey of the Galaxy,簡稱 ATLASGAL)繪製。這張銀河系地圖源自四十七張獨立圖像,由智利查南托(Chajnantor)高原阿塔卡馬探路者實驗望遠鏡拍攝,並且集成了歐洲太空總署普朗克(Planck)天文衛星和赫歇爾(Herschel)太空望遠鏡的觀測數據。

這一項目最重要的是拍攝星空範圍是之前觀測的四倍,並且具有非常統一的信息深度,同時,超高像素也跟蹤記錄了銀河系寒冷密集氣體和灰塵。

【圖、文:林景明節譯自節譯自歐洲南方天文台網頁】

按左下角「外部連結」查看這張銀河地圖

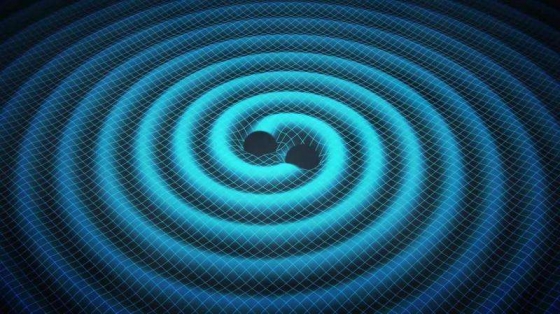

美國激光干涉重力波天文台發現的雙黑洞可能來自一顆恆星

在2015年9月14日,美國激光干涉重力波天文台(LIGO)探測到由兩個分別是太陽的29倍和36倍質量的黑洞,合併時產生的重力波。但費米太空望遠鏡(Fermi Space Telescope)只是檢測到激光干涉重力波天文台探測到重力波訊號之後幾分之一秒,一個伽馬射線暴的訊號。

位於美國麻薩諸塞州的劍橋市,哈佛-史密松天體物理中心的研究顯示,這兩個黑洞可能位於一個大質量恆星裡面,在死亡時產生的伽瑪射線爆發。通常情況下,當一顆大質量恆星達到生命的終結,它的核心坍縮成一個黑洞。但是,如果恆星高速旋轉,它的核心可以形成一個啞鈴形狀然後分成兩塊,每個形成自己的黑洞。

【圖、文:節譯自哈佛-史密松天體物理中心新聞公佈】

印度將建重力波觀測台

在美國激光干涉重力波天文台(LIGO)宣布觀測到重力波之後,印度內閣近日已經原則上同意在印度建立一個類似的引力波觀測台。

印度將建設的這個重力波觀測台在技術上與美國的兩個LIGO設施類似。印度政府將在15年的時間里為這個項目提供126億盧比(約合1.85億美元)的資助。來自印度理工學院、德里大學等十幾個科研機構的科學家組成印度重力波觀測台聯盟將負責該設施的運行。

重力波觀測是科學界的熱門領域。目前全球有多個已投入使用或正在建設中的觀測設施,除了率先發現重力波的美國兩個激光干涉重力波天文台設施外,還有歐洲的VIRGO和日本的KAGRA等。中國也有相關的天琴計劃和太極計劃等。

印度科學界自2011年就開始向政府遊說相關計劃,但一直沒有下文。美國最近在重力波觀測上的突破,使印度政府開始考慮推動該計劃。印度總理莫迪在宣布相關消息後說:希望印度能夠憑藉一個先進的重力波觀測台作出更大的貢獻。

印度重力波觀測台聯盟發言人塔倫·索拉迪普表示,他們已經考察了多個備選的建設站點,一旦資金到位,可能會在六年半到八年後讓印度的重力波觀測台開始運行。

美國激光干涉重力波天文台設施管理層所在的加州理工學院近日也在一份聲明中宣布了相關消息,其中提到美方將為印度合作者提供技術和培訓等方面的支持,但觀測台建成後會由印方團隊負責運行。

【圖:激光干涉重力波天文台;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

美國新一代導航衛星將全面數碼化導航

美國將 GPS-3 SV11(GPS III Space Vehicles 11 )衛星及其後繼的導航衛星全面數碼化。在先進模塊化設計、原子鐘授時系統、抗輻射加固電腦以及大功率發射機等方面的性能得到優化,實現導航衛星訊號可以在使用中傳編排程序。

全面數碼化導航有效解決當前導航衛星的頻率和訊號干擾的問題,並可降低導航衛星研製成本。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁 ;新聞訊息由林景明提供】

美國太空總署公佈月球背面神秘音樂錄音聲音來源仍是個謎

美國太空總署公佈了一段將近五十年前太陽神十號任務中記錄下來的詭異聲音。有紀錄片嘗試解釋聲音的來源,但始終沒有得到答案。

1969年,太陽神十號太空艙在月球背面展開了長達一小時的航行,該段區域超出任何地球範圍的廣播,但太空人都通過耳機聽到一種神秘的音樂,這讓他們驚訝又疑惑,一度討論要不要報告美國太空總署。

記錄顯示,這種聲音是一種「嗚嗚」聲,幾乎維持了一個小時。這段錄音在太空人任務完成回到地球後一直沒有公開,直至2008年大部份文件解密,有科學節目邀請專家嘗試解謎。

美國太陽神十五號太空人沃爾登(Alfred M. Worden)在節目中表示:「太陽神十號太空人非常習慣那種他們應該要聽到的聲音,邏輯告訴我,如果有什麼事紀錄在那裡,就是有事發生。」

節目還討論了神秘音樂的各種可能性,有人認為是磁場或大氣乾擾無線電,但專家表示,月球上沒有磁場,也沒有足夠的大氣引起這樣的問題,神秘音樂的來源仍然是個謎。

【圖:美國太空總署;文:節錄自國家航天局網頁 ;新聞訊息由林景明提供】

請按左下角「外部連結」觀看有關神秘音樂影片

太陽神(Apollo)登月計劃,台灣和中國大陸譯作:阿波羅登月計劃