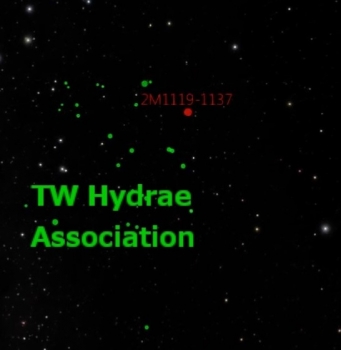

天文學家發現長蛇TW星協中的類木「孤兒行星」

一隊來自卡內基科學研究所(Carnegie Institution for Science)與加拿大西安大略大學(Western University in Ontario)的天文學家小組,利用美國太空總署的廣域紅外線巡天探測衛星(Wide-field Infrared Survey Explorer,簡稱WISE)與其它地面望遠鏡進行大規模天區巡天獲得的數據,確認了長蛇TW星協(TW Hydrae association)中有一顆非常年輕,極亮而自由漂浮的類木「孤兒行星」。行星的編號是2MASS J1119-1137,年齡大約有一千萬歲,相對於星系時間尺度來說還是一個小孩。它的質量大約是木星的質量四至八倍,換言之,是一顆質量介乎大行星與小棕矮星之間的星體。

【圖、文:林景明節譯自卡內基科學研究所網頁;新聞訊息同時由劉柱光提示】研究論文即將發表於《天體物理學報通訊》

長蛇座TW星協是由位於五十秒差距,大約三十顆年輕恆星組成的集團。從地球看,它們共享相同的運動和呈現大致相同,在五百萬至一千萬歲的年齡。這個星協中被研究得最清楚的恆星是長蛇座TW星(已知最靠近地球,有共生的金牛T星)、HR 4796 (一顆被解析出有塵埃屑盤的A-型恆星;集團中已知質量最大的恆星)、 HD 98800 (有岩屑盤的四合星)、和2M1207 (與標示為2M1207b的行星質量伴星共生的棕矮星)。

【補充資料:維基百科】

超大質量黑洞不是由恆星級黑洞形成

超大質量黑洞通常是太陽質量的數十億倍,它們的存在一直令科學家感到疑惑。來自肯塔基大學(University of Kentucky)的艾薩克·斯洛斯曼(Isaac Shlosman)與他的隊友進行的最新研究,將幫助我們了解時空邊際的物理過程,提供超大質量黑洞在一百三十億年前如何成型的詳細細節,也進一步表明這些天體不是由恆星級黑洞演化而來的。

【圖:互聯網;文:林景明節譯自肯塔基大學新聞公佈】研究論文發表於2015年12月16日出版的《皇家天文學會月報》

今日凌晨成功發射實踐十號返回式科學實驗衛星

今日凌晨1時38分,在酒泉衛星中心由長征二號丁運載火箭成功發射實踐十號返回式科學實驗衛星。

實踐十號是中國科學衛星系列中唯一的返回式衛星,是開展微重力科學和太空生命科學研究的高效、短期、綜合太空實驗平台,也是科學衛星系列中繼暗物質粒子探測衛星之後,發射升空的第二顆衛星。項目共包含六大領域,十九項科學實驗。

實踐十號衛星是中國科學院空間科學先導專項中首批確定的五顆科學衛星之一,在軌道上開展流體物理、燃燒科學、材料科學、輻射生物效應、重力生物效應、生物技術等六大領域的科學實驗,並利用太空實驗樣品返回的方式,研究在微重力環境及複雜輻射環境中的物質運動規律以及生命活動規律,以期在重大應用研究和基礎研究方面取得突破性進展。

實踐十號衛星是迄今為止單次太空微重力和生命科學實驗項目及種類最多的衛星任務。衛星留軌艙將進行八項流體物理試驗,其他十一項科學試驗將在回收艙進行。回收艙的設計在軌運行壽命為十二天,十二天後回收艙返回地球,而留軌艙將繼續在軌工作三天,衛星總計設計壽命為十五天。

【圖、文:節錄自互聯網新聞報導】

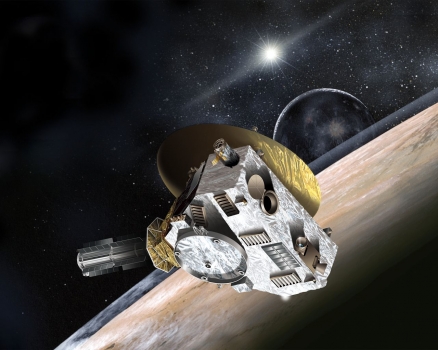

新視野號在前往冥王星旅程中觀察太陽風的變化

美國太空總署新視野號(New Horizon)除了飛掠冥王星外,還在前往冥王星的漫長旅程中,遠距離觀察了太陽風的變化。

新視野號上,由美國西南研究院操作的圍繞冥王星太陽風分析儀(Solar Wind at Pluto,簡稱 SWAP),在2015年7月15日飛掠冥王星之前,總共收集了三年的測量數據。結果顯示,太陽風在太陽系內圍,受到太陽的相互作用以及噴發事件,令到太陽粒子以快慢不一的速度流動,但太陽風走到四十八億公里外的冥王星軌道時,太陽粒子的移動速度變得更加均勻。

【圖:美國太空總署;文:節譯自西南研究院新聞公佈】

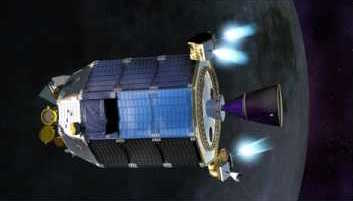

印度第二顆月球探測衛星尋求本土化及外援

印度太空研究組織主席基蘭·庫馬(Kiran Kumar)近日表示,印度的第二顆月球探測衛星月船二號(Chandrayaan-2)最早將於2017年12月或者2018年上半年發射升空,這顆衛星由印度製造的月球車和軌道探測器組成,計劃會尋求美國的一些幫助。

印度太空研究組織發言人表示,月船二號衛星的主要任務是研究月球表面的化學成分,登陸的月球車所獲取的考察數據,將由在繞月軌道內運行的軌道探測器傳回地球控制中心。衛星的追蹤工作,印度準備與美國太空總署的深空網絡開展合作,該網絡由多個地面跟踪站組成。

印度首個月球探測衛星月船一號在2008年10月22日順利升空。它攜帶的十一台探月儀器中,有三台由歐洲太空總署提供,有兩台探月儀器來自美國。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁】

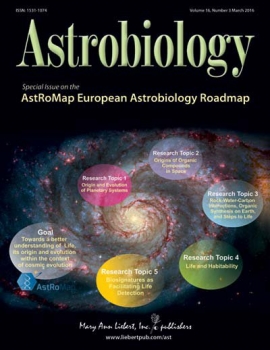

歐洲發佈首個天體生物學路線圖

由歐盟委員會資助,歐洲科學基金會於3月21日發佈首個天體生物學路線圖。路線圖認為,廣義的天體生物學理解為研究在宇宙演化背景中的生命起源、進化和分佈,包括在太陽系和太陽系之外的可居住性研究。雖然該路線圖涉及地外生命的研究,但其主題也與地球極端環境下的生命和不斷變化的生態系統相關。

該路線圖確定了五個研究主題:

1:行星系統的起源與演化;

2:有機物在太空中的起源;

3:岩石-水-碳的相互作用,地球上的有機合成和生命的步驟;

4:生命和可居住性;

5:作為促進生命探測的生物特徵。

同時路線圖建議,歐洲天體生物學平台(或機構)應設立精簡的科學研究模式,進行最大限度的跨學科協作,優化基礎設施的使用與開發。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁】

日本宇宙航空研究開發機構解釋X射線天文衛星解體原因

日本宇宙航空研究開發機構4月1日舉行記者招待會表示:經過翻查衛星的數據及其它資料,認為X射線天文衛星是由於內部搭載的機械出現異常,原因可能是用於冷卻X射線檢測儀的氦氣罐破裂、姿態控制用引擎的燃料洩漏或者電池出現故障等,引致爆炸解體,而非受到外來物體(太空垃圾)撞擊損毀。

根據觀測計算,X射線天文衛星的主要碎片將在2017年到2025年之間重返大氣層。

【圖、文:日本宇宙航空研究開發機構記者招待會】

太陽系第九顆行星可能是捕獲的系外行星

有科學家認為我們的太陽系,可能攜帶著一些陌生的闖入星體。研究發現如果有潛伏在太陽系邊緣的第九顆行星,可能是太陽從其它掠過的恆星系統中捕捉得來的。

今年一月,兩位天文學家康斯坦丁·百帝真(Konstantin Batygin)和米高·布朗(Michael Brown)宣佈有證據顯示一顆大約十倍地球質量的行星,處於我們看不見的太陽系邊緣。

不過另外一些天文學家有正好相反的看法,認為如果上述的數據得到證實,太陽系第九顆行星可能是從附近的恆星抓獲。

瑞典隆德天文台(Lund Observatory)天文學家亞歷山大·勿士杜(Alexandar Mustill)指出,太陽出生在一個相當大的恆星簇,大約有一千顆或者至一萬顆恆星。在如此密集的集群,太陽會與其它恆星有不少親密接觸的機會,有可能會不時互相交換外圍的行星。

為了證實這個猜想,勿士杜和他的同事模擬太陽系與其它恆星接近時,這些恆星系統行星之間互相交鋒,他們發現,如果一個恆星系統碰巧有一個寬闊軌道的行星,它有一半機會被太陽捕捉並且保留下來。

【圖:美國太空總署;文:節譯自新科學家網頁】

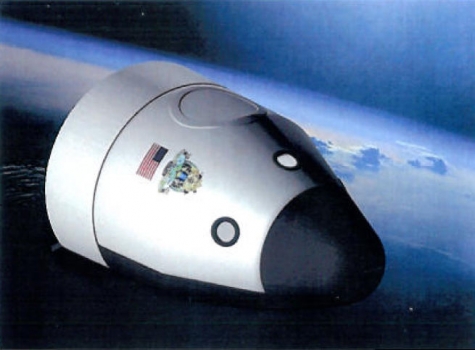

藍源太空公司多次成功回收太空船後年可以開始太空旅遊

亞馬遜(Amazon.com)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的藍源太空公司(Blue Origin),4月2日在美國德克薩斯州,第三次成功回可多次使用「新謝帕德號」(New Shepard)太空船。這次試驗成功創下重複使用商業太空飛行新里程碑,進度超前對手太空探索科技公司(SpaceX),大幅節省太空飛行的成本。

貝佐斯表示,如果在未來的測試中,沒有出現重大問題,「新謝帕德號」可以得到美國政府批准,在2018正式將旅客送往亞軌道太空,啟動太空旅遊的生意。

【圖、文:節譯自藍源太空公司新聞公報】

請按左下角「外部連結」觀看第三次成功回收火箭有關影片

機遇號火星車拍攝到火星上的塵捲風

美國太空總署噴氣推進實驗室昨日(4月4日)發表新聞公報說,機遇號火星車(Opportunity rover)在3月31日拍攝到火星表面發生的區域性塵捲風(dust devil)。

塵捲風是一種強勁、明顯形狀、存在期相當長的旋風。當缺乏對流的沙地受到陽光照射加熱,近地面的空氣開始升溫,但受到上層較冷較穩定的空氣阻擋而停留地表,不過當有風等擾動(風切),或是某點升溫較快時,溫暖空氣便突破限制開始上升、旋轉,然後吸入更多周圍地表空氣,且因角動量守恆而風速開始增加,進而捲起沙塵,塵捲風便形成了,可維持並遊走一段時間。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】