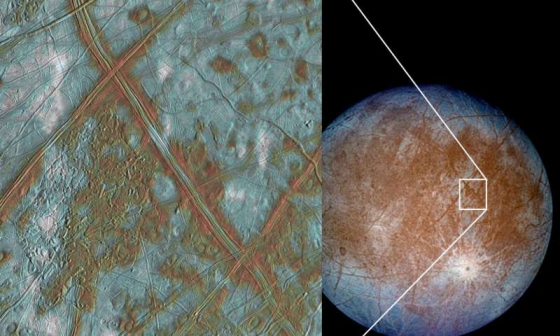

科學家認為木衛二的冰殻活動可能產生更多的熱量

木衛二與木星之間的平均距離爲670,900公里,公轉一週只須三天半的時間。它的軌道十分接近正圓,偏心率僅0.009。跟其他的伽利略衛星一樣,木衛二也被潮汐鎖定,因而有一個半球永遠朝向木星。由木星和其他衛星不同方向的重力牽引所轉化成的熱和能量爲有可能發生的,冰層內部液化成海洋,以及驅動表層下的地質運動提供了必要的條件。

布朗大學(Brown University)和哥倫比亞大學地球科學家姫斯汀·麥卡錫(Christine McCarthy)實驗證明,這種稱為潮汐耗散(tidal dissipation)的過程,可能比科學家之前估計木衛二所產生的熱量更多。這項研究可能最終幫助科學家更精確估計這顆星球外殼的厚度。

【圖、文:節譯自布朗大學新聞公佈】研究全文將會刊登在6月1日出版的《地球與行星科學快報》

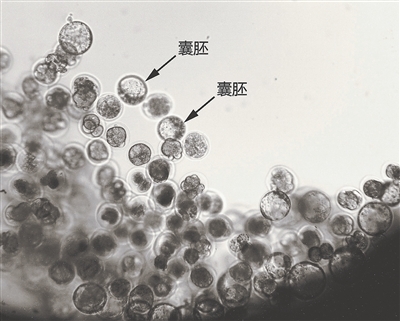

實踐十號衛星首次在太空成功培育老鼠胚胎

中國4月6日發射第一顆微重力實驗衞星「實踐十號」,將六千多隻老鼠初期胚胎送上太空,觀察胚胎在微重力下細胞分裂的狀況。經過數天後,順利從兩個細胞發育至到完整的囊胚。這是全球首次實現哺乳動物胚胎在太空發育的試驗。

中國科學院上海技術物理所的胚胎培養載荷研究團隊,將地面上龐大復雜的胚胎實驗室濃縮成了一個微波爐大小的培養箱和一個電子控制箱。箱內具有密閉培養、自動搜索識別顯微成像、遙控固定、圖像下傳等功能。

進行發育實驗的小鼠胚胎被分為四個單元,每個單元內約有一百五十個胚胎。當「實踐十號」衛星進入軌道後,每四小時拍攝一張照片記錄活動狀態,直到九十六小時為止。在七十二小時左右,兩個細胞胚胎就發育到囊胚,和地面上時間基本一致。研究團隊負責人段恩奎表示,如果將來有機會短時間(例如三日)就能回收這些胚胎,就可以及時將它們植入母體,看看能不能生下健康的小鼠,那將是更重大的突破。

【圖、文:節錄自互聯網新聞公佈】

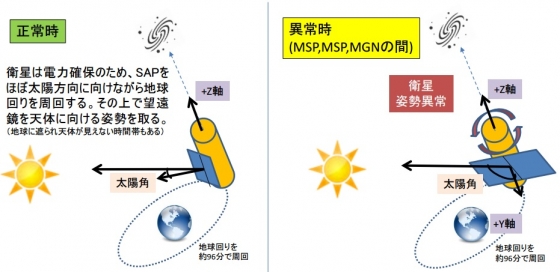

日本宇宙航空研究開發機構更新X射線天文衛星失去聯繫原因

日本宇宙航空研究開發機構4月15日舉行記者招待會,匯報目前的衛星狀態,初步估計是:

1. 衛星現時快速自轉;

2. 部份太陽能板和擴展光學平台脫離;

3. 因為接收太陽能不足,令電池過度池消耗而無法與控制中心通訊;

4. 軟X射線檢測器的液體冷卻系統耗盡。

日本宇宙航空研究開發機構將繼續執行以下步驟

1. 從地面觀測的旋轉狀態和形狀估計建立電力和通訊操作機制;

2. 核查和分析故障,從而推斷殘缺的部分;

3. 當前事故的因素(包括開發、運行過程和系統)分析;

4. 向日本宇宙開發利用委員會匯報。

【圖、文:日本宇宙航空研究開發機構記者招待會】

請按左下角「外部連結」觀看記者招待會影片

新的觀測數據顯示宇宙膨脹快於預期

目前對於宇宙膨脹速度進行的最精確測量得到了一個同宇宙大爆炸後的輻射測量值不相符的結果。如果這一發現得到獨立技術的證實,有關宇宙論的法則或許需要改寫。

在最新研究中,美國約翰·霍普金斯大學(Johns Hopkins University)天體物理學家亞當·里斯(Adam Riess)的團隊利用哈勃太空望遠鏡數百小時的觀測時間研究了來自十八個星系,他們測量的常數的不確定性為2.4%,低於之前3.3%的最好結果。里斯表示,他們發現宇宙膨脹速度大約比基於普朗克數據(Planck data)的預測值快了8%。

【圖:美國太空總署;文:節錄自科學網頁;新聞訊息由林景明提供】

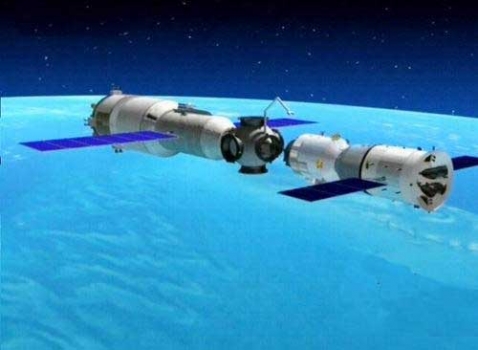

天宮二號太空實驗室完成組裝並交付測試

天宮二號太空實驗室已經完成大型的組裝,現在交付測試。

與天宮一號相比,天宮二號太空實驗室總裝難度更大,主要是由於新產品和成熟產品研製進度有差異,組裝和測試交替進行,令組裝任務的工作量大大增加。

天宮二號太空實驗室的重量約為8.6噸,分為兩個艙。前艙為實驗艙,是全密封環境。未來的天宮二號與神舟十一號太空船對接完成後,太空人的工作、生活都在前艙進行。後艙則是資源艙,主要內置推進系統、電源系統,以及後備動力和能源供應。

目前,天宮二號的研製生產進度與原來的計劃一致。測試完成之後,天宮二號將具備出廠條件。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁】

上海天文台發現一個暫現黑洞的爆發

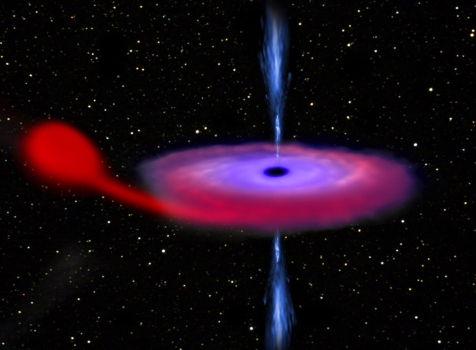

如果一個黑洞和一顆小質量恆星由引力聯繫,彼此相互繞轉,會發生什麼?小質量恆星的物質會被黑洞當成食物一點點吞噬,由於角動量(轉動的能力)守恆,物質流一邊旋轉一邊向黑洞中心下落,由於粘滯作用在黑洞周圍形成一條腰帶,稱為吸積盤。

大多數情況下,由於這些氣體僅發出了暗弱的光,即使借用望遠鏡,也無法觀測到黑洞附近物質的輻射。但當吸積盤的物質積累到一定程度時,盤會變得不穩定,於是黑洞得以大吃一頓,下落物質的引力能轉化為光和熱,產生非常明亮的爆發。這樣的爆發罕見,平均每年地球觀測者只能觀測到銀河系內三次明亮的爆發。通常,這種爆發會在十幾天的時間內亮度增加成千上萬倍,然後在幾周到幾個月的時間內慢慢變暗。

有時候,在爆發的過程,黑洞會將一部分物質從吸積盤的中心區域以極高的速度噴射出去,形成噴流;有時噴流反而是間歇性的,好比黑洞打個飽嗝。但黑洞如何打飽嗝——間歇性噴流的產生和熄滅的機制至今還是一個未解之迷,人們認為可能和黑洞的自旋或者吸積過程有關係。

近日,在已發現的幾十個這類雙星系統中,上海天文台余文飛研究員領導的研究小組針對近十年爆發較頻繁的一個名為H1743-322的黑洞雙星系統,監測到它的一次爆發,並開展了地空協同觀測,旨在研究在爆發過程中黑洞噴流是如何產生、發射和熄滅的,以及探索噴流功率來源等科學問題。

【圖:歐洲太空總署;文:節錄自中國科學院上海天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】

中國與澳洲國際射電天文研究所合作取得新進展

全球最大的天文學國際合作項目平方公里陣列射電望遠鏡(Square Kilometre Array,簡稱 SKA)列入中國重點發展的大科學工程。要計劃取得預期科學成果,關鍵在於科學數據處理能力。SKA超大規模的數據運算遭遇到數據輸入和輸出(input/output,簡稱 I/O)吞吐量和數據即時存儲的限制等重大樽頸問題,常規的數據運算解決方案是同時進行數據輸入和輸出,來提高數據讀取速度,但對於SKA產生的龐大數據來說,同時執行大規模儲存底層I/O技術成為SKA科學數據國際工作小組需要解決的重大技術難題之一。

中國科學院上海天文台與澳洲國際射電天文研究所合作開發數據存儲管理系統,有效地解決了原有版本對物理內存空間依賴的問題。

【圖:互聯網;文:節錄自中國科學院上海天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】

中國投資二十億元人民幣在哈爾濱興建模擬太空站

由哈爾濱工業大學和中國航天科技集團計劃投資超過二十億元人民幣,用五年時間,在佔地36.15萬平方米(大約五十個足球場的面積)的哈爾濱江北科技創新城,共同建設的「太空環境地面模擬裝置」。

「太空環境地面模擬裝置」用於試驗太空站耐真空、冷黑、太陽輻射、磁場和承受高能粒子輻射、太陽風和微流星體等的能力。「太空環境地面模擬裝置」技術複雜,研製費用頗巨,但為了提高太空站的可靠性,自上世紀六十年代以來,各國已建造了數千台不同類型的太空環境模擬器。由於技術上的原因,一台太空環境模擬器只能模擬一種或數種太空環境。

美國、日本、前蘇聯都建有類似的大型太空環境模擬器。中國於1964年建成第一批太空環境模擬器,1976年建成大型的KM-4太空環境模擬器,可供中國的應用衛星進行太空環境模擬試驗。

【圖、文:節錄自互聯網新聞報導;新聞訊息由林景明提供】

進步號太空船昨日將國際太空站運行軌道推高

俄羅斯位於科羅廖夫(Korolev)的任務控制中心昨日,指令停泊在國際太空站的進步號(Progress) MS-02太空船發動機點火,將國際太空站的軌道平均高度推高900米,令國際太空站在最佳條件下運行,以便現時停泊在太空站的聯盟號太空船,6月5日將三位太空人送返地球,同時亦為6月21日迎接包括日本太空人大西卓哉在內的三位太空人進駐國際太空站。

【圖:美國太空總署;文:節譯自俄羅斯互聯網新聞報導】

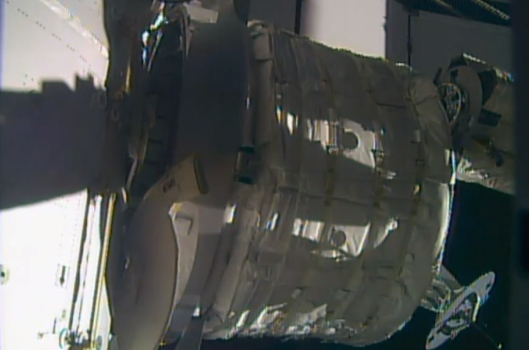

國際太空站成功接駁可充氣活動艙

國際太空站今日香港時間17時36分成功增加一個新艙段,是國際太空站自從2011年以來,首個添加的模塊。新模塊與太空站其它笨重的鋁製部分不同,稱為「畢格羅可充氣活動模塊」Bigelow Expandable Activity Module,簡稱 BEAM。

畢格羅可充氣活動模塊將會在國際太空站停留兩年,充氣艙可以為太空人提供十六立方米的生活空間。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

請按左下角「外部連結」觀看有關安裝過程影片