印度計劃六月試射首架自製太空穿梭機

印度太空研究組織預計在下月雨季來臨前,發射自製的「示範用途的可重複使用飛行器」(Reusable Launch Vehicle—Technology Demonstration Programme,簡稱 RLV–TD,相當於美國的太空穿梭機)升空,造價是美國太空總署的穿梭機的十分之一。

印度從2001年提出自製太空穿梭機計劃後,印度太空研究組織就不斷展開研究和技術驗證,最後製造出形狀類似美國X-37試驗性的太空穿梭機。

這架太空穿梭機近日在印度東南部安得拉邦(Andhra Pradesh)斯利哈里柯塔島(Sriharikota)最後調較,等候倒數計時發射升空。如果順利,這艘太空穿梭機將會在雨季來臨之前發射升空,也是印度太空研究組織首次發射太空穿梭機升空。

印度這艘RLV-TD是印度阿凡達(Avatar)太空穿梭機計劃的縮小版本,是最終版本的六分之一,主要用來進行技術驗證。

印度太空研究組織的工程師希望太空穿梭機能重複使用十次,有效降低將人造衛星送入太空軌道的成本,如果成功,預計可將發射衛星等載重物體成本降到每公斤二千美元。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

美國太空總署計劃資助八大新創意項目

美國太空總署近日看中了八項技術方案並打算進行投資,這些創意包括讓太空人在長期太空探索中進入深度睡眠、等離子動力推進系統,以及有望改變未來太空探索面貌,並顯著改進現有航天系統建造和操作方法的項目。

八個入選今年的創意項目具體包括:SpaceWorks工程公司,由約翰·布拉德福(John Bradford)提出的「將人送往火星途中能促進睡眠的轉移居住艙」;甘迺迪太空中心羅拔·揚奎斯特(Robert Youngquist)提出的「低溫表面選擇」;加州大學聖巴巴拉分校菲臘·羅賓(Philip Lubin)提出的「用於星際研究的直接能量」;密蘇里大學羅拉分校約書亞·諾維(Joshua Rovey)提出的「等離子動力推進實驗演示和系統分析」;美國佛羅里達安柏瑞德航空大學威廉·英格布魯(William Engblom)提出的「新型大氣衛星概念飛行示範」;西北大學梅爾維爾·厄爾默(Melville Ulmer)提出的「使用可重構元素建成的精確的超大反射望遠鏡」;位於華盛頓雷蒙德的MSNW公司戴維·柯特利(David Kirtley)提出的「用於載人任務和行星深空軌道器的磁罩大氣捕獲技術」;德克薩斯工程實驗室羅拔·思格頓(Robert Skelton)提出的「在太空建造低重力可擴充居住艙的拉伸方法」。

上述項目已經入選美國太空總署創新先進概念( NASA Innovative Advanced Concepts,簡稱 NIAC)第二期項目,太空總署將為入選創意項目提供五十萬美元的獎金,作為兩年的研究資金。 NIAC項目由太空總署的太空技術任務理事會( Space Technology Mission Directorate,簡稱 STMD)資助,STMD的成立初衷是投資當今行業所不能解決的大膽、廣泛適用的顛覆性技術。

美國太空總署通過同行評議對參選項目的創新性和技術可行性進行了分析,最終選出上述項目。不過,所有項目目前仍處於發展的初期階段,大多數項目需要十年甚至更長時間的概念成熟以及技術發展,然後才能用於美國太空總署的探測任務之中。

【圖:美國太空總署;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

香港太空館製作的天象節目入選2016馬德里球幕節劇情片組別

由香港太空館自家製作的第二齣天象節目《星光解碼 (Decoding Starlight)》,有幸入選「馬德里球幕節2016 (Immersive Fest, Madrid)」的「劇情片 (Feature Film)」組別。

球幕節由NEWMEDIA (創新科技工作室) 及FDDB.org聯合舉辦,於今天 (5月18日) 開幕,在四天內來自世界各地天文館業界代表及影片工作者會齊集評審,四十二齣最新數碼球幕劇情影片,選出多部優秀影片競逐十一個獎項。另外亦有三個不同組別共四十六套短片及音樂節目參展競選。

【圖:香港太空館;文:節錄自香港太空館 Facebook 網頁】

美國昨日發射首顆由幼稚園及小學生製造的微型衛星

美國昨日經由國際太空站的微型衛星部署器(NanoRacks CubeSat Deployer),為美國維珍尼亞州(Virginia)阿靈頓聖湯馬士摩亞天主教學校(St. Thomas More Cathedral School in Arlington)發射「聖湯馬士摩亞一號」微型衛星(STMSat-1)到預定軌道。成為全球首顆在軌道運行,由幼稚園及小學生硏製的人造衛星。

這顆微型衛星在2012年由四百名學校幼稚園、小學至第八級(相當於初中二)學生親自設計、製造及測試。去年12月6日由天鵝座貨運太空船帶到國際太空站。昨日連同其它大學的微型衛星一同發射到太空。

「聖湯馬士摩亞一號」微型衛星主要用來教導參與的小學生在地面操控衛星拍攝地面照片,並將照片傳送回地面的控制中心。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】請按左下角「外部連結」觀看美國太空總署署長祝賀這顆衛星成功升空的有關影片

中學生天文訓練計劃今晚舉行畢業典禮

由香港太空館、香港中文大學物理系及香港天文學會合辦 之中學生天文訓練計劃(簡稱:中天訓), 近四十間本港中學參,畢業典禮將於今日下午七時假座香港太空館演講廳舉行 。當日更具有中天訓金獎的眾位學員就火星衝的天文現象與熱潮進行講解,以加深一眾來賓對火星衝的了解和貫徹協助推廣天文的宗旨。

中天訓已入第十六個年頭並一直致力培訓新一代的本地學屆天文領袖, 適逢本月二十二日將出現火星衝日的天文現象,中天訓的畢業禮正好為這全球關注的天文現象揭開序幕,環環相扣地引起廣大市民與天文愛好者的熱切關注。

畢業學員透過中天訓一連串跨半年的理論及實習培訓,把所學知識活學活用、融匯貫通,於全港學界作天文推廣,回饋社會。是以是次畢業典禮意義重大,部份學員表現出色,更獲得金奬級別的成績;主辦單位誠邀 貴機構能派員共同見證本計劃在本地普及天文教育上的豐碩成果,同時使廣大市民對學屆及本地天文發展有進一步了解。

今晚出席嘉賓及主辦單位代表包括:前香港天文台台長、 香港天文學會顧問及香港中文大學客座教授林超英教授;香港太空館館長梁偉明先生;香港中文中文大學物理系講師梁寶建博士;香港天文學會會長楊光宇先生和香港天文學會教育部部長余甘楓先生。

【圖:余甘楓;文:林曉怡】

澳洲西部發現古代巨型小行星撞擊地球的線索

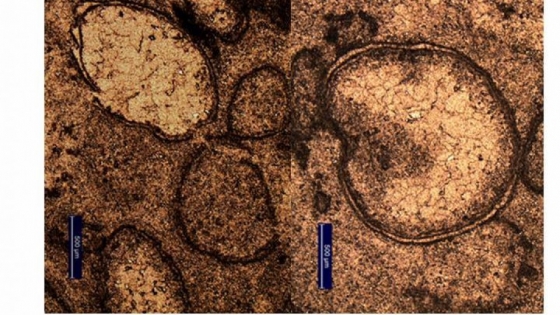

澳洲國立大學(Australian National University)行星研究所安德魯·格里克森(Andrew Glikson)博士領導的研究團隊,在澳洲西北部發現一種稱為小球體(Spherules)的細微玻璃珠,這些玻璃珠是由小行星撞擊汽化後形成的。

他們推測這顆出現在地球早期階段的巨型小行星,它的撞擊強度比現時任何人類經歷的撞擊強度更甚。它是已知第二古老的小行星,格里克森博士推斷,這顆小行星的闊度介於二十到三十公里,撞擊造成的隕石坑可以達到數百公里闊。

【圖、文:林景明節譯自澳洲國立大學新聞公佈】研究論文發表於《前寒武紀研究》

長征七號火箭運抵海南文昌

5月14日下午,中國衛星海上測控部所屬遠望21號火箭運輸船將長征七號運載火箭安全運抵海南文昌清瀾港。隨後,將由海南文昌航天發射場通過公路運輸方式將火箭分段運送至發射場區,並按計劃進行發射前各項測試準備工作。這標誌著長征七號運載火箭首次飛行任務已進入全面實施階段。

5月8日上午,遠望21號從天津港裝船起航,經過六晝夜海上航行,途經渤海、黃海、東海、台灣海峽、南海等海域,安全抵達海南文昌清瀾港碼頭,總航程約3,093公里。在中國衛星海上測控部的精心組織實施下,火箭吊裝、運輸、卸載各環節安全順利,新型運載火箭和火箭運輸船共同經受住了複雜海況環境考驗。

新建的海南文昌航天發射場與酒泉、太原、西昌三個航天發射場相比,海南文昌航天發射場具有緯度低、發射效率高、射向寬、落區安全性好、海運便捷等優勢,能夠滿足新一代無毒、無污染運載火箭和新型航天器發射任務需求,未來將主要承擔貨運飛船、大噸位太空站、地球同步軌道衛星、大質量極軌衛星、深空探測衛星等發射任務。

【圖、文:節錄自國家航天局網頁】

國際太空站窗玻璃裂痕可能係太空垃圾所為

正在國際太空站的英國太空人添·皮克(Tim Peake)近期在推特(twitter)上發出一張照片,顯示太空站艙體的窗口外層玻璃上有一圈裂痕。皮克說:「這個裂孔直徑差不多7毫米,很可能由極其微小的太空垃圾撞擊造成。 我時常被問到國際太空站會不會被太空垃圾撞到,是的,這就是穹頂艙(Cupola)一塊玻璃上的裂口。幸好窗口有四層玻璃,才不至出現問題。」

歐洲太空總署表示,這個裂孔可能是由極薄碎片或直徑僅千分之一毫米的金屬垃圾造成。為躲避太空垃圾,國際太空站時常調整飛行軌道。直徑超過一厘米的太空垃圾可能擊穿艙體,大於十厘米的垃圾則可能直接撞碎衛星或者太空船。 2013年,國際太空站一塊外置太陽能電池板被撞出一個小孔。

【圖:歐洲太空總署;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

國際太空站今日中午完成環繞地球十萬圈

俄羅斯任務控制中心指,國際太空站今日香港時間12時35分至14時10分,完成環繞地球飛行第十萬個圈了!所經過的距離相當於來回地球和火星之間十次,或者等於從地球飛到海王星的路程。國際太空站的飛行速度每秒八公里,每九十分鐘即可環繞地球一周。

國際太空站自從1998年11月20日升空,十七年來,先後迎接待了222名客人,共進行了1,922項科研實驗,取得了1,200多項科研成果。

【圖、文:節譯自互聯網新聞報導】

警惕太陽活動低潮期間出現的高能電子暴事件

在太陽活動高潮期間,太陽風暴頻發,太陽耀斑、太陽質子事件和日冕物質拋射等頻頻光臨地球,對衛星系統和通訊系統的安全運行造成干擾和破壞。在太陽活動低潮時期,雖然太陽風暴的發生次數大大減少,但冕洞高速流引起的太空天氣事件的影響和破壞也不容小覷,近期就有一次冕洞高速流引起的高能電子暴事件值得我們關注。

今年年5月9日起,地球同步軌道高能電子通量快速上升,且日積分通量超過高能電子暴事件臨界值(threshold),發生一次小規模的高能電子暴;5月10至12日,地球同步軌道大於2MeV高能電子日積分通量連續三天超過中等高能電子暴事件臨界值,達到橙色警報等級。目前地球同步軌道高能電子通量仍處於高水平,預計高能電子暴事件還將持續兩至三天。

鑑於近幾日高能電子通量持續處於高水平,中高軌道衛星用戶應關注深層充電可能引起的異常。

【圖、文:節錄自中國科學院國家空間科學中心網頁;新聞訊息由林景明提供】