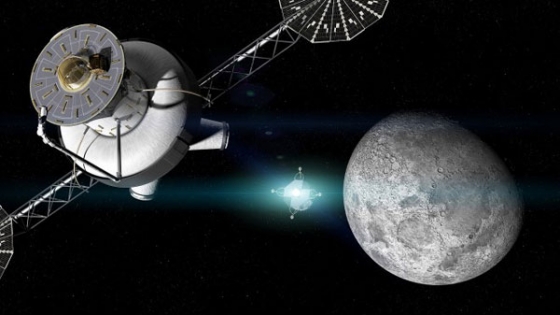

俄羅斯和美國計劃於2020年在月球軌道建立太空站

科羅廖夫能源火箭航天集團(S. P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia)

新聞處主任羅曼諾娃(Irina Romanova)表示,已經開始就太空平台未來外形以及對組件的要求進行討論。據悉,未來建造國際繞月太空站以及運行的計劃將在2017年上半年展示給國際太空站夥伴航天機構的負責人。繞月太空站將在2020年前投入運行。探索遠太空的項目包括研究火星、小行星以及近月太空和月球本身。

開發月球計劃是俄羅斯載人航天的戰略目標。計劃在2030年實現載人登陸月球,之後將設置月球基地。月球基地的設計工作由科羅廖夫能源火箭航天集團和中央精密機械研究中心(TsNIIMash)負責。俄羅斯航天集團公司載人計劃執行主任克里卡廖夫(Sergei Krikalev)此前表示,有必要將月球上的基地建造成有人常駐的,而月球軌道上的基地只是臨時的基地,因為那裡的輻射水平比國際太空站要高很多。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

美國太空總署成功測試新型火箭推進器

美國太空總署6月28日成功完成在地面進行「太空發射系統」固體火箭助推器測試。

「太空發射系統」是美國太空總署為深空探測任務研製的大推力運載火箭,稱為世界上威力最強的運載火箭。它的兩個固體火箭助推器,每個助推器的推力可達1,633公噸。

當日當地時間上午,美國太空總署在位於猶他州的普羅蒙特里(Promontory)測試基地對固體火箭助推器進行了兩分鐘的點火測試。這是「太空發射系統」2018年執行測試飛行任務前對其助推器進行的第二次、也是最後一次地面測試,目的是測試在攝氏4.4度低溫環境下助推器最的性能。在2015年3月,美國太空總署已經在攝氏32度的溫度環境下進行了助推器測試。

「太空發射系統」火箭將在2018年執行首次測試飛行任務,屆時將發射新一代獵戶座太空船和十三顆立方體衛星。如果一切順利,這次任務將成為美國火星之旅等深空探測項目的重要里程碑。

【圖:美國太空總署;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

請按左下角「外部連結」觀看有關測試影片

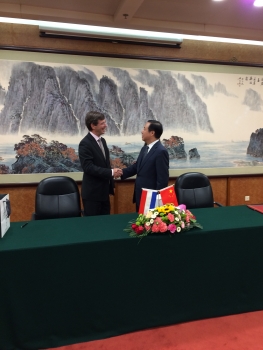

中荷簽署嫦娥四號任務合作諒解備忘錄

昨日中國國家航天局局長許達哲在北京會見荷蘭太空辦公室(Netherlands Space Office)主任鈕堡特(Ger Nieuwpoort),雙方就中荷航天合作的有關情況交流了意見,並簽署了《中國國家航天局與荷蘭太空辦公室關於嫦娥四號任務合作的諒解備忘錄》。

中國國家航天局系統工程、探月與航天工程中心,中國航天科技集團公司等單位負責人參會。

【圖:荷蘭太空辦公室;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

科學家利智能系外行星識別機械人搜尋其它可孕育生命的星球

英國倫敦大學學院(University College London)天體物理博士後研究員英戈·沃達邁(Ingo Waldmann)博士昨日(6月28日)在諾定咸(Nottingham)2016年國家天文學會議中提出,利用可以模仿人類識別和夢想過程的學習技術,去尋找太陽系以外可居住的星球。這種稱為系外行星識別機械人(Robotic Exoplanet Recognition,簡稱 RobERt)具有深入思考神經網絡,由倫敦大學學院的天文學家開發,通過檢測遙遠行星系統發出的星光,篩選和檢索存在系外行星大氣中的氣體光譜信息。

沃達邁博士指出,通過系外行星的大氣層過濾或反射的光譜,然後挑選出與不同分子或氣體相關的「指紋」。模擬人腦在光譜發現物質的模式,從經驗中標記它們的類別,雖然是一個非常耗時的工作,但是會得到大量的數據,從而自動篩選相關天體進行深入研究。

【圖、文:節譯自物理學機構網頁】

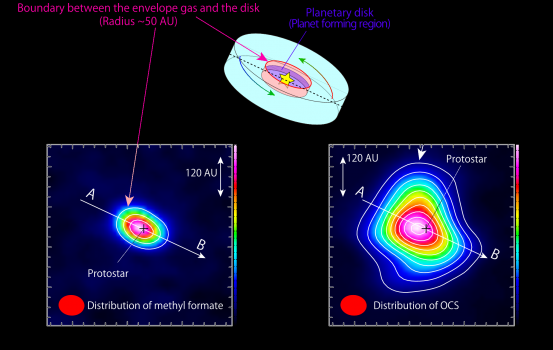

天文學家發現複雜有機分子旋轉環圍繞新生恆星

天文學家很早就知道有機分子在瀰漫的氣體雲中成形,隨後漂浮在眾星之間。他們認為太陽系在四十六億年前形成時,有些有機分子從星際空間轉移到行星成形盤內。後來,這些有機分子對地球上生命出現的化學演化過程起到關鍵作用。然而,我們依然無法確切得知星際空間實際上供應的有機分子的種類與數量。

一組由東京大學理學院研究生大屋瑤子,理化學研究所坂井南美,東京大學渡辺祥正,山本智等人組成的研究團隊,利用阿塔卡瑪毫米波/亞毫米波射電陣列,以極高空間解析力研究多種有機分子在原恆星IRAS16293-2422A週圍的分佈。他們發現這顆原恆星週圍存在一個複雜有機分子(如甲醛甲酯,硫化碳)環狀結構。它的半徑是地球軌道半徑的五十倍,這樣的大小堪輿太陽系大小相對比,這個環狀結構極有可能是沉降氣體與原恆星週圍旋轉盤結構之間的邊界區域。

【圖、文:林景明節譯自日本國立天文台新聞公佈】研究論文發表於本月20日出版的《天體物理學報》

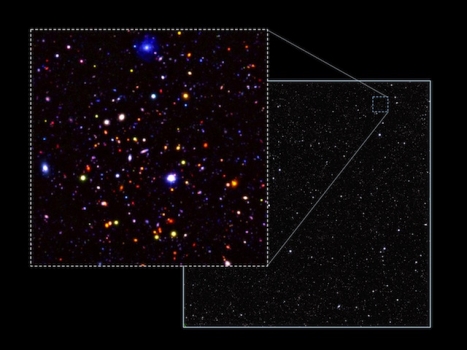

天文學家發佈遙遠宇宙巡天結果

本月28日,在英國諾丁漢大學舉辦的全國天文會議上,由奧馬爾·阿邁尼(Omar Almaini)領導的研究團隊發佈了他們利用夏威夷島上的聯合王國紅外望遠鏡進行巡天觀測獲得的數據,展示遙遠宇宙壯觀的紅外圖像。

最終的數據來自超深巡天(Ultra-Deep Survey,簡稱UDS)圖,它以前所未有的深度覆蓋了四倍滿月大小的天區。檢測了超過二十萬個星系,其中包括大爆炸後最初十億年內已被觀測到的數百個星系。全世界的天文學家將可以利用這些圖像研究星系形成的早期階段與演化。

【圖、文:林景明節譯自英國皇家天文學會新聞公佈】

德國天文學會授予羅拔·威廉姆斯卡爾·史瓦西獎

德國天文學會日前宣佈,德國天文與天體物理界最有聲望的卡爾·史瓦西獎(Karl-Schwarzschild-Medaille),今年授予巴爾的摩太空望遠鏡研究所的羅拔·威廉姆斯(Robert Williams)教授,羅拔不僅在科學上有卓越的成就,而且也專注於科學訓練和科學傳播。他的名字與著名的哈勃深空場(Hubble Deep Field)密不可分。

羅拔在加州大學學習,後來就職於威斯康辛大學,之後在亞利桑那大學(1965-1983)獲得教授職位,在此期間,他還在歐南台位於德國加興總部待過一年。1985-1993年,他掌管智利托洛洛山美洲際天文台。之後被任命為太空望遠鏡研究所的主任,任期五年,負責哈勃太空望遠鏡的運作。

【圖、文:林景明節譯自德國科學信息服務網】

世界上最小的天文相機眾籌成功面世

由新加坡職業撮影師 Gary Tan 為首組成的一間名為Tinymos的三人公司,經過二年的研發,製造了一部名為 Tiny1 的小型相機,放在眾籌網頁,到目前為止已經籌得接近二十九萬美元,是原定目標差不多三倍。相機預計可以在今年12月底出貨。

Tiny1 號稱是世界上最小、最聰明的社交用天文相機。它配備高靈敏度感光元件,內置多項星空拍攝功能,有縮時攝影,可更換鏡頭亦可接駁天文望遠鏡和現時流行的相機鏡頭,加上智能手提電話應用程式,即使沒有相關的天文知識和星空拍攝經驗,也可以幫助你計劃,捕捉和跟親友分享你拍攝星空的美景。

【圖、文:節譯自TinyMOS網頁;新聞訊息由劉柱光提供】

請按左下角「外部連結」觀看有關影片

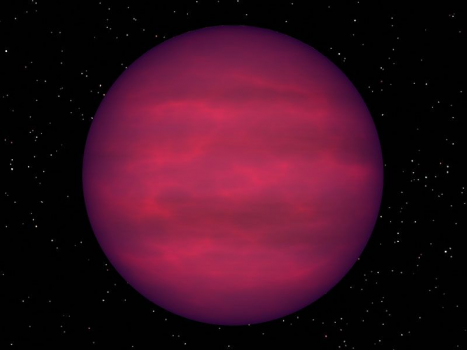

天文學家通過射電暴發現自轉週期最快的棕矮星

美國賓夕法尼亞州立大學天文學與天體物理學教授阿力斯·沃爾玆崗(Alex Wolszczan)與他的合作團隊,利用305米阿雷西博射電望遠鏡(Arecibo Radio Telescope)監測編號J1122+25棕矮星的射電輻射,從而量度它的自轉週期。根據測量結果,天文學家判斷它可能是目前為止旋轉最快,超冷的棕矮星。

在最近的量度工作中,天文學家測得這顆棕矮星的自轉週期分別為17、34和51分鐘。未來還需要更多的測量數據,以便精確認定它的自轉週期。

他們的發現對這類天體旋轉演化理論模型與內部發電機供應磁場機制提出了新的挑戰,也可以揭露了更多關於棕矮星磁場起源與演化的問題。

【圖:美國太空總署;文:林景明節譯自賓夕法尼亞大學新聞公佈】研究論文發表於《天體物理學報通訊》

棕矮星(brown-dwarf star),中國大陸譯作:褐矮星

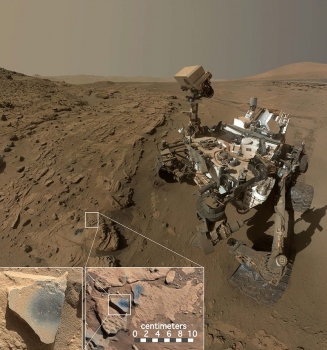

好奇號找到古代火星曾經含有大量氧氣的線索

火星表面因為含有大量的氧化鐵而有了「紅色行星」的綽號。但是除此之外,美國太空總署的好奇號火星車在蓋爾(Gale)隕石坑中的岩石內,找到含有大量氧化錳(manganese-oxide)的物質。洛斯阿拉莫斯國家實驗室(Los Alamos National Laboratory)行星研究所的尼娜·蘭扎(Nina Lanza)表示,研究發現火星的岩石含有高氧化錳成分,這是需要大量的水以及非常強的氧化條件,因此火星大氣層中曾經可能含有比我們認為的更多的氧氣。

好奇號通過化學攝影機(ChemCam)發現氧化錳,該設備可以用激光擊打岩石,分析由此產生的岩石粉末中的化學以及礦物成分。但是研究人員尚不清楚氧化錳形成的確實時間,希望對未來獲得更多的資料,進行分析後可以有新的發現。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】 研究全文刊登在已經出版的《地球物理研究快報》