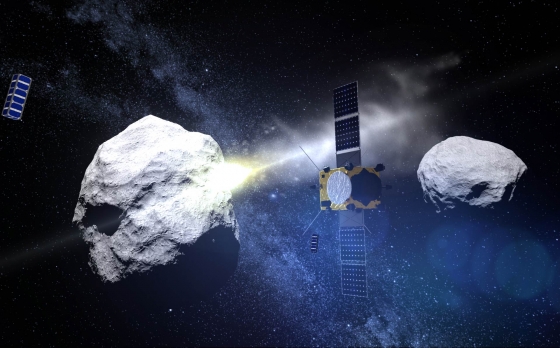

歐洲太空總署五年後將執行小行星撞擊任務

歐洲太空總署提出小行星撞擊任務(Asteroid Impact Mission)計劃五年後執行。小行星撞擊任務有三個目標:驗證未來深空任務關鍵技術;研究用於行星防禦的小行星偏離技術;徹底變革對小行星的科學了解。

歐洲太空總署必須建造完成新的衛星,以便2020年10月或者11月將衛星發射升空,目的是要在2022年6月抵達編號65803的雙小行星系統,這顆名為「雙胞胎星」(Didymos,希臘文:雙胞胎的意思)去近距離觀察美國太空總署雙重小行星重定向試驗(Double Asteroid Redirection Test)衛星與「雙胞胎星」的伴星(Didymoon = Didymos moon 的合併字)碰撞,收集到的寶貴數據將可能幫助地球未來免受撞擊。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

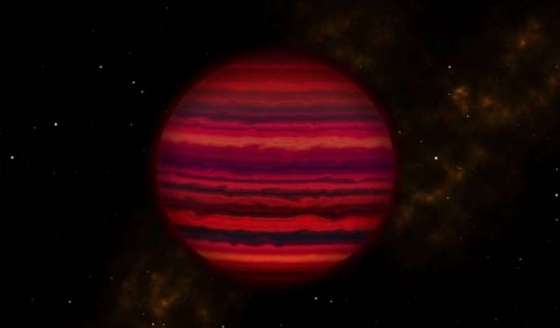

天文學家首次在最冷的棕矮星上發現水雲

美國加州大學聖克魯茲分校(University of California – Santa Cruz )安德魯·史金馬(Andrew Skemer)副教授為首天文學家研究人團隊,利用夏威夷的北雙子座(Gemini North)望遠鏡觀測編號WISE 0855棕矮星,獲得光譜測量數據,首次發現這顆質量是木星的五倍,距離地球約7.2光年的棕矮星,有由水氣或者水冰構成雲層的有力證據。

WISE 0855是已知棕矮星中溫度最低星體,它表面的平均溫度只有攝氏零下二十三度,整體外觀和木星非常相似。

【圖、文:節譯自物理學機構網頁】研究全文刊登在已經出版的《天體物理學快報》

請按左下角「外部連結」觀看有關類似發現的介紹影片

棕矮星(brown drawf)中國大陸譯作:褐矮星

三位太空人昨日乘聯盟號太空船抵達國際太空站

聯盟號太空船昨日抵達國際太空站,三位太空人在香港時間14時26分安全進入太空站。

今次太空船共搭載三名太空人,其中美國女太空人嘉芙蓮·魯賓斯(Kathleen Rubins)和日本宇宙飛行士大西卓哉兩人都是第一次進入太空,他們將在國際太空站執行為期四個月的任務。俄羅斯宇航員阿納托利·伊萬尼申(Anatoli Ivanishin)則是第二次進入太空。連同原本在太空站的兩位俄羅斯宇航員和一位美國太空人,現時國際太空站共有六位太空人工作。

日本宇宙飛行士大西卓哉在國際太空站的主要任務包括:進行癌症等病患的新藥開發實驗和進行日本首次哺乳類動物的太空實驗。在太空動物實驗中,他將飼養實驗鼠,以便為解開衰老之謎等找到有關線索。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

聯盟號太空船昨日成功發射進入預定軌道

俄羅斯聯盟號太空船昨日清晨從哈薩克斯坦拜科努爾航天基地發射升空,飛行約九分鐘後,在距離地面二百公里左右的高空與運載火箭的第三段分離,成功進入預定的環地球軌道。

太空船共搭載三名太空人,其中美國女太空人嘉芙蓮·魯賓斯(Kathleen Rubins)和日本宇宙飛行士大西卓哉都是第一次進入太空,他們將在國際太空站執行為期四個月的任務。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

日本X射線天文衛星解體前對英仙座星系團進行了測量

日本X射線天文衛星「瞳」,在解體之前曾經對英仙座中的星系團進行了測量,結果顯示,這些星系團中的氣體很平靜。這是人類對星系團中氣體運動的重要第一瞥。

通常由重力束縛在一起的幾萬個星系被稱為星系團,它們是宇宙中被重力所束縛的最大體積物體,對它們的研究可以增進對於宇宙學參數和天體物理過程的了解。這些星系團中通常含有熱氣團(溫度在攝氏零下166度),同時還會發出X射線輻射。然而,人類對這些熱氣團的運動模式所知甚少。而「瞳」衛星是日本宇宙航空研究開發機構與美國共同研製的X射線天文衛星,有能力發現高溫高能天體釋放的X射線。這顆衛星在今年2月發射,於3月份失去了和地面的聯繫,後證實已經解體失效了。不過,英國劍橋大學安德魯·法賓(Andrew Fabian)和他的研究團隊使用來自「瞳」衛星此前發回的數據,報告了英仙座星系團核心西北區的X射線觀測結果。數據顯示,英仙座星系團核心的氣體出人意料的平靜,距離中央核心30到60千秒差距處的速度色散(氣體速度變化的一項指標)在每秒154公里到每秒174公里之間。研究人員接下來還報告了在星系團核心的圖像中,有一個每秒80公里到220公里的速度梯度。這些測量結果對於一個星系核心區域來說很重要,也說明干擾壓力較小。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在7月6日出版的《自然報》期刊

黎明號測繪出榖神星可以藏冰的隕石坑

美國太空總署黎明號計劃科學家已經根據黎明號測繪的資料,發現穀神星上的永久陰影區。這些地區大部分可能已經將穀神星上的水冰(water ice)封仔了超過十億年以上,顯示現在存在有沉積冰的可能性。

夏威夷大學硏究員諾伯·謝豪法(Norbert Schorghofer)表示,穀神星剛好有足夠的質量留住水分子,我們確定永久陰影區域是非常寒冷,比月球或者水星上的永久陰影區更寒冷。

永久陰影區域沒有陽光直接照射。它們通常位於隕石坑底或者面向兩極的山壁一部分。這些地區雖然可以收到間接的陽光,但溫度卻長期保持在攝氏零下151度。永久陰影區域是水冰積累和保持穩定的好地方,不過暫時還沒有水冰的確實證據。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

請按左下角「外部連結」觀看有關影片

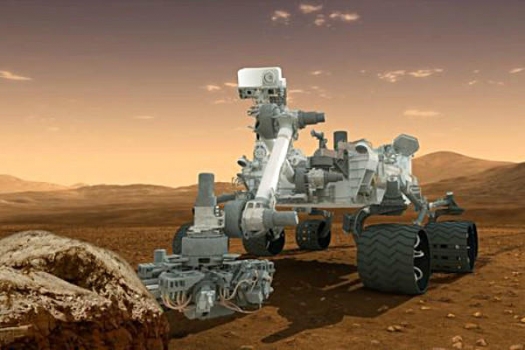

好奇號火星車因電腦問題現時以安全模式運作

美國太空總署好奇號火星車上星期六(7月2日)因為主電腦中的相機軟件和數據處理軟件不協調,令火星車暫時進入安全模式運作。一切科學實驗暫時停止,以防止更嚴重的問題出現。工程師現時仍在試圖找出原因,直至找出問題並將軟件更新後,才能恢復全面工作。

好奇號火星車在2013年曾經三次進入安全模式,其後更新軟件解決問題。美國太空總署表示,如果好奇號能夠恢復正常操作,它的任務時間將延長多兩年,直至2018年後再檢討。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

新發現的系外行星有三個太陽

一隊以美國亞利桑那大學天文學家為首的研究小組,利用歐洲南方天文台設在智利的甚大望遠鏡的一套名為分光偏振高對比系外行星硏究(Spectro-Polarimetric High-Contrast Exoplanet Research,簡稱 SPHERE)的自適應光學系統和日冕儀器觀測發現一顆新行星,它擁有三個太陽,在目前為止,是已知多重星系統之中,擁有最長軌道的行星。

這顆位於半人馬座的系外行星,編號為HD 131399Ab,形成僅一千六百萬年,距離地球約三百二十光年,質量是木星的四倍,表面溫度約攝氏五百八十度,行星上的一年約相當於地球上的五百五十年。

【圖、文:節譯自歐洲南方天文台新聞公佈】

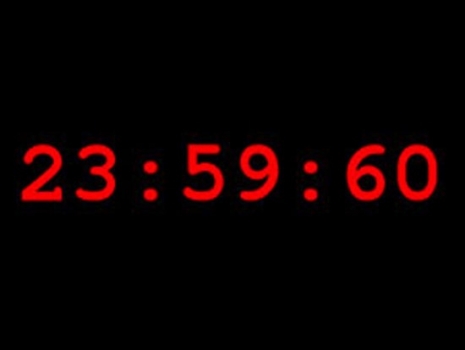

今年十二月三十一日潤秒

國際地球自轉參考系統服務(International Earth Rotation and Reference Systems Service,簡稱 IERS)宣佈,今年十二月三十一日將會閏一秒。令世界協調時間(UTC)與國際原子時(International Atomic Time,簡稱 TAI)差異有36秒。上次閏秒是在2015年6月30日。

【圖、文:節譯自互聯網新聞報導】

國際地球自轉參考系服務(International Earth Rotation and Reference Systems Service)是一家提供全球時間和參考系標準的機構。於1987年由國際天文聯合會和國際大地測量學與地球物理學聯合會共同創立,取代先前的國際極移服務(IPMS)和國際時間局(BIH)地球自轉部分的工作。1988年1月1日正式開始運作。

【補充資料:維基百科】

中國著名天文科普元老李元先生逝世

中國著名天文科普元老李元先生昨晚10時30分逝世,享年九十一歲。

李元先生1925年生於太原。少年時代起愛好天文,1948年考入紫金山天文台,從事觀測普及和台務工作。1949年入選為中國天文學會理事兼《大眾天文》(月刊)總編輯,《大眾天文》社總幹事,並積極推動中國的天文館事業。

1954年起,開始籌建北京天文館並成為該館的創始人之一。1987年,榮獲「天文館事業的先驅者」獎狀。

1945年起發表科普文章數百篇,編著譯校圖書數十種。主要著作有:《天文學圖集》、《北京天文館》、《簡明星圖》、《星圖手冊》、《全天星圖》、《中國大百科全書天文卷彩色圖集》、《飛上天空看星星》、《到宇宙去旅行》等。其中,《到宇宙去旅行》一書獲得了2003年第五屆全國優秀科普作品二等獎。

1982年起,在中國科普研究所從事外國科普事業的調查研究工作,並發起和推動太空美術創作。曾被選為中國科普作家協會常委。1998年獲得編號第6741號小行星國際命名為「李元星」的殊榮。曾任中國科普研究所研究員、北京天文館學術委員、天津市科技館科技顧問和河北省科技館科技顧問等職。

【圖:互聯網;文:節錄自百度百科網頁;新聞訊息由林景明提供】