新疆天文台與北京大學合作搜尋快速射電爆

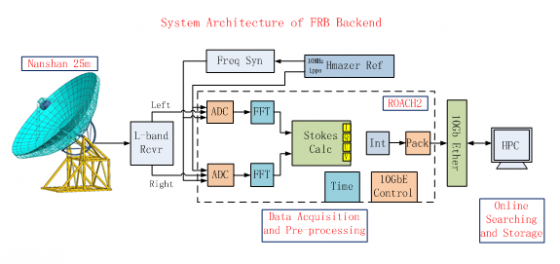

新疆天文台脈衝星團組和北京大學科維理研究所李柯伽研究員合作,將實時搜尋終端機安裝至南山二十五米射電望遠鏡觀測系統上,並在L波段進行了試測,測試結果顯示新系統具備探測快速射電爆(Fast Radio Brust)的即時搜尋能力。

快速射電爆是近年來天文觀測中發現的一種未知的、神秘的、短促而明亮的射電脈衝。它持續時間極短,僅為毫秒量級,色散量範圍非常大,流量一般在幾百毫央斯基至幾個央斯基(Jansky)之間,據推測在天空中出現的事件概率每天可達二千五百次。由於快速射電爆的射電流量較大,小天線也可進行監測,根據計算,二十至三十米口徑射電望遠鏡是觀測到快速射電爆事件率的最佳設備。因此,利用南山二十五米射電望遠鏡開展中國第一顆快速射電爆搜尋研究工作。

【圖、文:節錄自中國科學院新疆天文台網頁 ;新聞訊息由林景明提供】

央斯基(符号 Jy)是一個非國際標準制的光譜光通量密度單位,或是光譜輻照度單位。以美國的無線電天空學家卡爾·央斯基(Karl Jansky)命名。

上個月底太陽連續十幾天沒有黑子彷彿要進入休眠狀態

隨著第24活動周太陽活動水平的不斷下降,太陽上的黑子真是越來越少 在6月下旬開始的十幾天裡,太陽上便沒有了黑子,明亮的太陽上乾乾淨淨,彷彿要進入休眠狀態了。

回憶起1645年至1715年期間的「小冰河期」,據記載彼時太陽活動衰減到極低狀態,太陽黑子幾乎沒有記錄。而這段時間,全球普遍出現氣溫下降趨勢。英國大部分河流都結冰了,人們紛紛在泰晤士河上溜冰。全世界範圍內農作物產量降低,許多地方都出現了大量餓死人的現象。

雖然太陽黑子變弱和地球變冷表面看有著七十年的重合,但沒有證據顯示「小冰期期」是由太陽黑子無記錄造成的。而實際上,與太陽活動周強弱有關的全球氣溫變化幅度其實是很小的,根據經驗,最近幾次太陽活動週影響全球平均氣溫的變化大約只有0.1度左右。因此,千萬別隨便就斷言太陽週期變化能直接影響地球氣溫的驟變。

不過,太陽上持續無黑子,還是需要引起我們的重視,這究竟是不是意味著太陽上的黑子很快變得極其稀少了?太陽活動低年馬上要到來了呢?

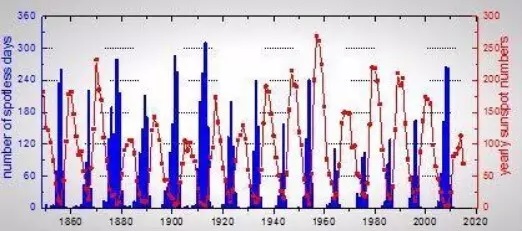

將1849年有記錄以來至今所有年份的無黑子日的天數和年均黑子進行一番比較。可見,自從第十個活動週(1855年至1867年)以來,在所有大活動週(即太陽活動整體水平較高),無黑子日持續出現的年份基本上都是處於該活動週接近末尾的下降段;而在小活動週(即太陽活動整體水平相對低),無黑子日持續出現的年份大部分處於該活動週的下降段。

那麼,本活動週的太陽活動究竟到了哪個階段呢?鑑於本活動週與第十二和十四活動週活動水平相當、走勢相似,在第二十四活動週預報中,我們以這兩個活動周作為相似週,下圖給出了預報結果。預計,本活動週將在2019年至2020年結束,大致持續十一至十二年。

【圖:互聯網;文:節錄自中科院國家空間科學中心空間環境研究預報室李志濤網頁;新聞訊息由林景明提供】

中國科學家發現行星際阿爾文擾動存在新的擾動源

自從上個世紀60年代開始,科學家們就在0.3至20個天文單位(日地距離)之間的太陽風觀測中,證實了阿爾文擾動(Alfven perturbations)的廣泛存在。一般認為,行星際阿爾文擾動起源於太陽表面並沿著太陽磁場向外傳播。隨著研究的逐步深入,科學家發現太陽風阿爾文度隨日心距而下降,其成因還是不解之謎。有理論推測行星際阿爾文擾動還存在其它的產生源,產生的向太陽傳播的阿爾文擾動與太陽表面產生的向外阿爾文擾動相互作用,加熱太陽風等離子體,從而導致該現象。然而,除了北京大學太陽風湍流研究團隊在1 AU附近發現的一些事例以外,尚無關於向太陽傳播阿爾文擾動的報導。

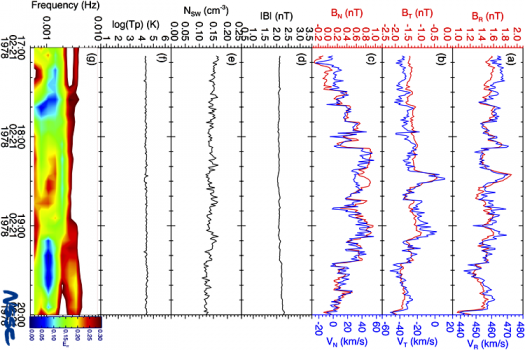

最近,中國科學院國家空間科學中心空間天氣學國家重點實驗室的李暉和王赤認為傳統的行星際阿爾文擾動診斷方法存在誤差,會導致一些高純度的阿爾文擾動被遺漏,並提出了一種不依賴背景磁場和霍夫曼 – 泰勒(de Hoffman-Teller)坐標系的新方法,可以有效識別行星際阿爾文擾動並確定其頻率特徵。

在此新方法的基礎上,他們與麻省理工學院的約翰·貝爾徹(John W. Belcher)和約翰·李察臣(John D. Richardson)教授、北京大學的何建森教授展開合作研究,利用航行者二號(Voyager 2)和風(Wind)衛星的觀測數據重新診斷了1至6個天文單位之間的阿爾文擾動,發現:1)內日球層中存在可觀數量的向太陽傳播的阿爾文擾動,其比例約佔普通阿爾文擾動的3.5%;2)普通阿爾文擾動的發生率隨著日心距的增加而減小,但向太陽傳播的阿爾文擾動所佔的比例卻逐漸增加,從1個天文單位處的2.7%增加至5.5個天文單位處的8.7%。該項研究成果有力地證實了行星際阿爾文擾動存在除太陽之外的產生源,為了解向太陽傳播的阿爾文擾動的統計特性以及產生機制提供了新的線索,

【圖、文:節錄自中國科學院國家空間科學中心網頁;新聞訊息由林景明提供】

阿爾文波,又稱剪切阿爾文波,是等離子體中的一種沿磁場方向傳播的波,這種波的頻率遠低於等離子體的迴旋頻率,是一種線偏振的低頻橫波。處在磁場中的導電流體在垂直於磁場的方向上受到局部擾動時,沿着磁感線方向的磁張力提供恢復力,就會激發阿爾文波。阿爾文波是由瑞典物理學家漢尼斯·阿爾文首先預言的,因此得名。後來隆德奎斯特(Lundquist)使用1特斯拉左右的磁場在水銀中觀察到了阿爾文波,列納爾特(Lehnert)使用液態鈉也證實了阿爾文波的存在。

【補充資料:維基百科】

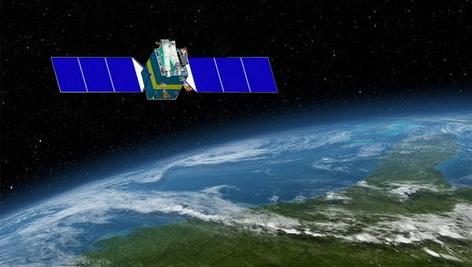

中國資源三號衛星搭載的對地觀測激光測距儀

伴隨資源三號02衛星發射升空的中國首台對地面觀測激光測距儀正式開次工作,獲取有效的回波數據。激光測距儀在五百公里軌道高度上可以實現一米的測量精度。通過它從衛星上打出一束激光,測量激光折返的時間和角度,計算出地表某一點的相對高度,從而獲得地表的特徵信息。

激光測距儀能夠輔助資源三號02星進行立體測繪。該儀器可以提高可見光相機立體測繪的高程精度,進而幫助衛星更加精確地測量觀測物體的高度,提高中國對全球立體地形的測量精度。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

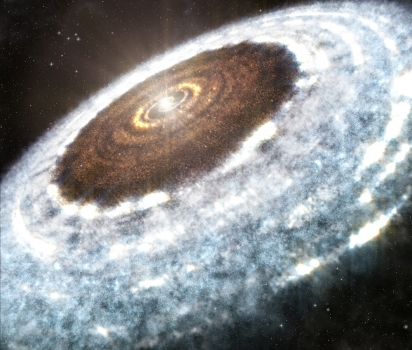

恆星爆發讓天文學家首次看見雪線

在行星正開始形成的原行星盤上,當溫度和壓力低到足以使水冰形成時,這在盤上形成一過渡地帶叫做「雪線」(snow line)。新生恆星獵戶 V883最近因為爆發,讓天文學家首度觀測到原行星盤上的這道「雪線」。

原行星盤因亮度驟增,以快如閃電速度加熱了內側行星盤,因此,(由水所形成)雪線向外推移,且較平常位置被外推得很遠,天文學家剛好有機會在使用阿塔卡馬大型毫米波/亞毫米波陣列(簡稱ALMA)時,觀測這個雪線。大多數雪線在一般正常情況下,是過於靠近恆星而無法直接觀測得到,甚至連ALMA超高的角解析力也莫之奈何。

一般而言,在距離類太陽新生恆星三個天文單位的半徑範圍以內,水分子會蒸發成氣態而無法凍結成冰,超出這個──我們稱之為雪線──的範圍外,由於壓力極低,水會在塵埃顆粒和其他粒子上直接由氣態形成一層薄冰。(天文單位即日地平均距離,三個天文單位大約是四億五千萬公里。)

然而,獵戶 V883發生強大爆發,短時間內突然把雪線向外推出四十個天文單位(約六十億公里),相當於太陽系中冥王星的公轉軌道。

雖然獵戶 V883質量只比太陽多三成,但近來由於物質落在這個恆星表面上而引起爆發,使得它目前亮度和溫度達到太陽的四百倍。

從行星如何形成,乃至於地球上的生命如何育成,「新生恆星周圍的水冰分佈資料」為我們取得極關鍵的知識:由於在新生恆星的原行星盤上,新行星正在形成,所以,透過ALMA觀測能告訴我們的是,水冰分布會出現在原行星盤的哪一階段、會發生於盤面上的哪裡。來自普林斯頓大學的論文共同作者之一朱照寰認為此觀測結果的重要意義在於,天文學家證明了在太陽以外的其他恆星周圍,有主導行星形成的「冰凍區」之存在,這次取得的是「直接證據」。

【圖、文:節錄自中央研究院天文及天文物理研究所網頁】

俄羅斯定下兩次探月考察發射計劃

俄羅斯國家赫魯尼切夫國家航天研製中心(Khrunichev State Research and Production Space Center)已與能量火箭航天集團商定探月考察的兩次發射計劃。每次發射將把三十五公噸有效載荷送入軌道。在此情況下可以只用一座發射台。根據批准的計劃進度,東方發射場安加拉(Angar)火箭發射系統的設計文件將於2018年年底前製定完成。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

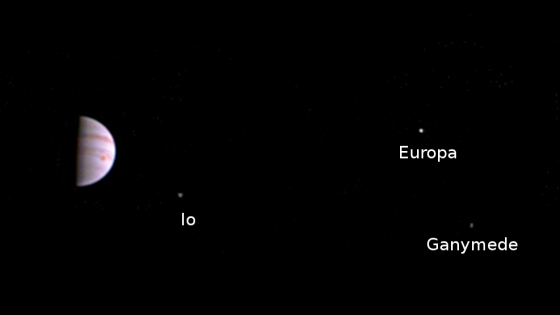

美國太空總署發放朱諾號進入木星軌道後拍攝的第一張照片

美國太空總署昨日發放朱諾號(Juno)太空船進入木星軌道後拍攝的第一張照片。照片在香港時間7月10日13時30分拍攝,當時朱諾號距離木星大約四千三百萬公里,利用太空船上的可見光望遠鏡相機(簡稱朱諾相機 JunoCam)。朱諾號總共有三十七次近距離接觸木星大氣層,最近的時候只是距離大氣層頂部四千一百公里。因為木星破壞性的輻射和磁場,朱諾相機只能在繞行木星的前七圈軌道生存,進行拍攝工作。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

英國將為太空飛機發動機建造新測試設施

英國太空總署7月12日宣佈,將投資412萬英鎊(約港幣4,230萬;新台幣1.75億元;人民幣3,650萬元)建造國家推進器測試設施,未來將開放給學術界和企業使用,用途包括協同吸氣式火箭發動機(Synergistic Air-Breathing Rocket Engine,簡稱 SABRE;又照英文縮寫暱稱為「佩刀」)太空飛機發動機的研發測試。新設施位於英格蘭東南部的白金漢郡,預計兩年內完工,可用於測試多種推力範圍的太空飛機發動機。歐洲太空總署將提供相關技術和工程設計諮詢。

英國企業和學術界未來可利用這一新設施開發和測試新一代飛行器用的發動機,從而保持英國在這一技術領域的優勢。英國太空總署還特別提到,這一新設施未來的用戶將包括英國太空企業「噴氣發動機公司」,這家公司目前正全力研發太空飛機使用的「佩刀」雙模式發動機。

這種發動機結合了噴氣式發動機與火箭發動機的特性,對於開發太空飛機這樣上天落地往返運輸系統至關重要。理論上,裝備這種發動機的太空飛機能在大氣層內實現五倍音速以上的飛行速度,進入太空後,發動機會進入火箭模式,確保太空飛機擁有足夠的速度在軌道中飛行。

今年範堡羅國際航空展(Farnborough Airshow)期間,噴氣發動機公司已宣佈與歐洲太空總署簽署聯合開發協議,計劃未來十年內研發出「佩刀」發動機的首個地面展示的雛型太空飛機。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

天文學家發現巨大的詭異星系中心比外面更年輕

編號UGC 1382原本只是一個距離地球二億五千萬光年外,宇宙郊區的星系。天文學家原先以為,它只不過是一個小型的普通橢圓星系。但是天文學家在一次尋找橢圓星系中的恆星形成過程中,無意中發現了UGC 1382星系的秘密。他們從美國太空總署星系演化探測器(Galaxy Evolution Explor,簡稱 GALEX)收集得到的資料,合成紫外線波段的星系圖像,竟然發現一個龐大的星系從黑暗中展現出來。

這個星系最不可思議之處,是它的內部年齡竟然比外部的小。在正常的情況下,星系是從內向外演化,內部的恆星年齡比外部大,但UGC 1382卻一反常態,它內圍的恆星年齡竟然比外圍的年輕。 研究人員認為,這個奇特的星系可能是由幾個獨立的星系的合併而成,並非由單一個星系演化而來。天文學家相信,最初是一群小型星系,被氣體和暗物質控制,然後在附近形成一個透鏡狀星系。在至少三十億年前,有若干小型星系落入了透鏡狀星系的軌道,最終融合成今天的樣子。

【圖、文:節譯自美國太空總署噴氣推進實驗室星系演化探測器網頁;新聞訊息由林景明提示】

請按左下角「外部連結」觀看有關影片

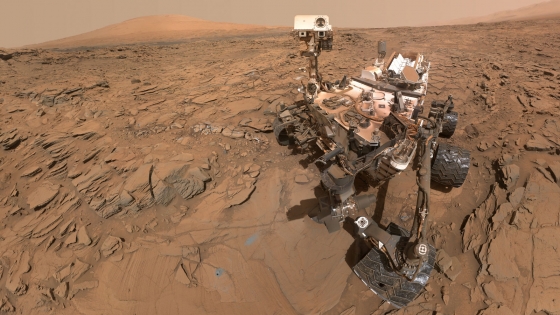

好奇號火星車恢復正常工作模式運作

美國太空總署好奇號火星車7月2日因為主電腦中的相機軟件和數據處理軟件不協調,令火星車暫時進入安全模式運作。一切科學實驗暫時停止,以防止更嚴重的問題出現。工程師找出原因,在7月9日恢復全面工作。

好奇號火星車在2013年曾經三次進入安全模式,其後更新軟件解決問題。是第四次好奇號火星車進入安全模式,美國太空總署表示,恢復正常操作的好奇號火星車,它的任務時間將延長多兩年,直至2018年後再檢討。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】