郭守敬望遠鏡數據集對全世界公開發佈

按照國際天文界慣例及《郭守敬光譜巡天數據政策》,2016 年6 月30 日,包含郭守敬先導巡天及正式巡天前兩年的光譜數據對全世界公開發佈。

郭守敬望遠鏡自2011年啟動大視場、多光纖光譜巡天觀測,截止到目前,郭守敬望遠鏡正式巡天也已順利走完了四年的路程,共計獲取六百萬餘條高質量光譜數據,超過國際其它巡天項目發佈光譜數的總和,這已是世界上最大的有傳承價值的天體光譜數據庫,為研究銀河系及一般星系的形成與演化提供了基礎性數據。截止到2016 年6 月,已有一百多篇基於郭守敬望遠鏡數據的研究成果發表並呈快速增長的趨勢。已經取得的較有影響力的研究成果大致分為如下三類:

(一)構建迄今最大的各類恆星光譜樣本,包括M型矮星、疏散星團成員星、K型巨星、M型巨星、紅團簇星、DA白矮星等,這些樣本為研究銀盤、銀暈的結構和化學動力學性質及演化奠定了堅實的基礎。

(二)借助於LAMOST數據的大樣本優勢,從恆星演化和銀河系化學動力學演化和暗物質分佈等方面取得了一批研究成果,包括DA型白矮星光度質量函數、測量分析了大樣本場星的雙星比例及其隨顏色(光譜型)和金屬豐度的變化、分析研究了大樣本恆星色球活動指數及其隨銀盤高度和恆星年齡的演化等,精確計算了太陽本徵速度、太陽近鄰恆星運動速度場精細結構、銀盤徑向和垂向豐度梯度及其隨時間的演化、銀河系轉動曲線(總質量)及太陽近鄰(暗)物質密度等銀河系研究 的基礎前沿性問題等。

(三)發現了一批有重要研究價值的特殊天體:包括高速星、化學豐度特殊星、白矮星、白矮星-主序星雙星、M31/M33球狀星團、行星狀星雲和類星體、星係對、雙活動星系核等。

隨著郭守敬望遠鏡光譜數據的對外發布和持續增加,更多高顯示度的研究成果將會陸續出現,這將極大推進對銀河系及暗物質分佈等方面的研究。

【圖、文:節錄自郭守敬望遠鏡網頁;新聞訊息由林景明提供】

科學用戶可以按左下角「外部連結」登錄 http://dr2.lamost.org/國際發佈網站進行數據查詢和下載。

嫦娥三號進入第三十三個月夜取得大量科學數據

嫦娥三號著陸器於7月28日按時進入第三十三月夜休眠期,刷新國際上探測器月面工作時間最長紀錄。在此前的三十三個月晝工作期間,嫦娥三號開展了測月、巡天、觀地科學探測,取得了大量科學數據。同時,研究人員在月球淺表層地質結構、月基天文觀測以及地球等離子體觀測等方面取得了一系列創新性科學研究成果。

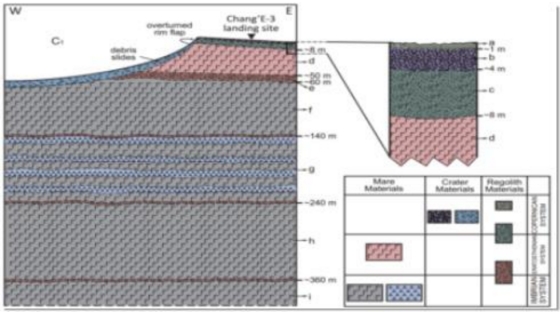

嫦娥三號開展了登陸區月壤內部與月殼淺層結構探測。首次研製的超寬頻帶測月雷達,採用邊走邊探方式,獲得登陸區月殼淺層三百三十米深度內的剖面結構特性及地質演化圖,這也是首幅月球地質剖面圖。利用月球車上全部四台科學儀器的探測數據的研究,首次顯示了月球雨海區的火山演化歷史。利用粒子激發X射線譜儀和紅外成像光譜儀探測數據,發現一種全新的月球玄武岩。

【圖、文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

太陽神計劃的太空人超過四成死於心血管疾病

美國佛羅里達州立大學一項以米高·代普(Michael Delp)為首的研究指出, 唯一到過地球磁層保護圈之外,美國太空總署太陽神(Apollo)計劃探月及登月太空人之中,有高達43%因心臟或心血管疾病死亡,比較其參與太空探索的太空人高出很多。 研究發現,在太陽神計劃中已經過世的七名太空人中 ,有三人(43%)死於心血管疾病,包括心臟病、腦溢血與中風。 這項數據,比曾經接受訓練,但是從未離開地球的太空人( 9%)高,也比較在國際太空站、離地球比較近的太空人(11%),高四至五倍。

研究數據顯示,人類到更遙遠的太空旅行,出現心血管健康問題的風險,比先前預估的還要高。令人關注美國派人前往火星探險,太空人的安全的問題。

【圖:美國太空總署;文:節譯自佛羅里達州立大學新聞公佈】研究全文刊登在已經出版的《科學報告》期刊

仍然沒有找到暗物質存在的證據

為捕捉暗物質粒子而設計,至目前為止,最靈敏的實驗研究,仍然一無所獲。在經歷二十個月的研究後,位於南達科他州(South Dakota)進行的大型地下氙實驗(Large Underground Xenon experiment,簡稱 LUX)小組在7月21日宣佈,他們通過370公斤液氙,沒有觀察到任何弱相互作用大質量粒子(Weakly interacting massive particles,簡稱WIMPs)相撞的蹤影。研究人員表示,WIMPs 仍然可能存在,相信比目前實驗能檢測到的更罕見發生。為此需要建造一個名為 LZ ,更大型的暗物質探測器,做好準備工作。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁;新聞訊息由林景明提供】

高海拔宇宙線觀測衝擊宇宙線起源世紀之謎

中國最新天文科學裝置,高海拔宇宙線觀測站(Large High Altitude Air Shower Observatory,簡稱 LHAASO)項目今年7月在海拔4,410米的四川省稻城縣海子山開始基礎設施建設。該項目建成後有望向宇宙線起源之謎發起衝擊。

宇宙線是來自宇宙太空的高能粒子,是人類獲取太陽系以外物質樣本的唯一途徑,科學家認為是傳遞宇宙重大事件的信使和發現宇宙加速器的探針。中國科學院高能物理研究所研究員、高海拔宇宙線觀測站項目首席科學家曹臻介紹,宇宙線及其起源是人類探索宇宙演化的重要途徑。

LHAASO探測陣列由三個主要的部分組成:首先是一個深五米、佔地八萬平方米的水池,這個完全密封、一片漆黑、面積有兩個半北京水立方大小的水池,佈滿三千個左右的測量單元,能夠收集到非常遙遠的星體,比如三億光年外黑洞爆發時產生的伽馬光子,它專門用來探測能量較低的宇宙線;第二部分是一個約一平方公里的複合地面陣列,約五千二百個閃爍體探測器按邊長十五米的正三角形點陣來排布,同時在兩米半的地下每隔三十米佈設約一千二百個繆子探測器,用於探測能量稍高的宇宙線伽馬光子;第三類裝置由十二個望遠鏡系統組成,用於能量更高的宇宙線能譜高精度測量。這三類探測器彼此聯動,組成巨大的複合探測裝置。

【圖、文:節錄自中國科學院高能物理研究所網頁;新聞訊息由林景明提供】

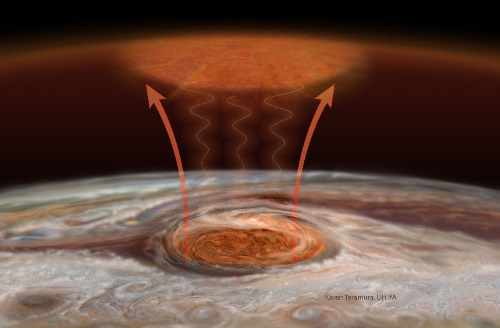

木星大紅斑溫度高達攝氏一千三百度

美國波士頓大學以占士·奧多諾曉(James O'Donoghue)為首的硏究團隊,對木星上層大氣的觀察顯示,大紅斑(太陽系最大的風暴)上方溫度會升高。

奧多諾曉團隊對於木星大紅斑較周圍的大氣層溫度提出新證據,顯示熱能或來自下方。木星大紅斑上層大氣溫度高達攝氏一千三百度,比木星其它位置的溫度高幾百度。大紅斑中的巨型風暴可能是木星大氣層中這一異常高溫區域的能量來源。

如果太陽是木星上層大氣的唯一熱源,太陽系這顆巨行星的上層大氣溫度應該比現在低很多。然而,嘗試發現其它熱源的努力一直未能解釋這種溫度差異。

以前,曾有人提出來自下方的能量源是聲波,但是這次直接觀察到的局部加熱源,為上下層大氣之間的關聯提供了有力證據。

【圖:波士頓大學;文:綜合自中國科學網、日木天文藝術網頁新聞報導;新聞訊息由林景明提示】

風雲四號氣象衛星完成星箭分離衝擊試驗

中國第二代地球軌道同步定量遙感氣象衛星,風雲四號與長征三號乙運載火箭的星箭分離衝擊試驗已經圓滿完成。

風雲四號衛星的主要任務是對大氣、雲層、太空環境實施快速、大範圍、高光譜分辨率的觀測,為實現高精度的天氣分析和預報、短期氣候預測、環境和災害監測、太空環境監測預警等提供服務。

目前,衛星正在開展發射前的各項測試和試驗,稍後還會進行真空試驗、模擬飛行試驗等大型試驗和出廠前的改裝工作,預計今年內完成各項研製工作。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁 ;新聞訊息由林景明提供】

風雲四號衛星可以捕捉閃電

中國計劃於今年年底發射的風雲四號衛星,將會攜帶中國首台閃電成像儀,實現區域閃電探測功能,成為中國首顆可以捕捉閃電的衛星。

風雲四號是中國第二代地球同步氣象衛星, 衛星採用六面柱體結構、單太陽翼、三軸穩定姿態控制,工作在距離地面三萬六千公里的地球同步軌道,設計壽命七年。 它可以從高空目不轉睛地「凝視」地球,對地球觀測的時間利用率接近八成,主要任務是獲取地球表面和雲的光譜觀測資料及圖像,實現大氣溫度和濕度參數的垂直結構觀測,進行衛星圖像、遙感資料、產品的廣播分發,同時利用資料收集系統,自動收集多種地球環境參數,監測太陽活動和太空環境。

風雲四號的閃電成像儀可以對中國及周邊區域閃電進行探測,每分鐘可拍攝五百張閃電圖,並探測閃電的頻次和強度。 通過對閃電的即時、連續觀測,再與雲圖疊加起來,可實現對強對流天氣的監測與跟蹤,提供閃電災害預警。

目前,風雲四號已經完成與長征三號乙運載火箭的星箭分離衝擊試驗,正在開展發射前各項測試和試驗,後續還將進行部分大型試驗和出廠前的改裝工作。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

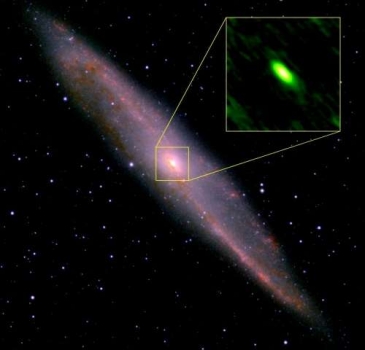

天文學家發現隱藏的恆星誕生地

一隊由來自曼徹斯特大學,德國馬普射電天文研究所,波恩大學的天文學團隊,利用位於智利的阿塔卡馬毫米波/亞毫米波陣列,發現一個近鄰螺旋星系NGC 4945內隱藏著的一個恆星誕生地。研究顯示,星系中央恆星形成速度可能比以前認為的要高很多。

【圖、文:林景明節譯自物理學機構網頁】研究論文將發表於年底出版的《皇家天文學會月報》

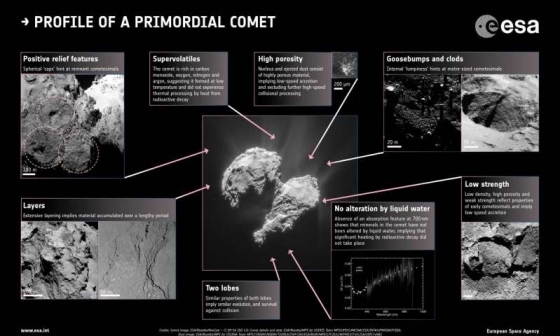

研究揭露彗星是如何誕生

美國噴氣推進實驗室、加州理工學院的比約恩·戴維森(Björn Davidsson)為首的研究團隊,將羅塞塔號(Rosetta)太空船收集的數據,進行詳細的分析,顯示彗星是早期太陽系形成的古老的剩餘物資,而不是年輕的碎片,從其它大星體碰撞之後產生的產物。

好像楚留莫夫·格拉希門克(67P/ Churyumov-Gerasimenko)彗星,瞭解它幾時及如何形成,對於解釋我們太陽系的形成和早期演化起關鍵性的作用。

如果彗星是從太陽系誕生時生成的原始星體,那麼它們便可以幫助揭露太陽從原始星雲,在四十六億年前,凝聚成行星和其它小天體的特性,改變了我們對於行星系統從以前演變到我們今天看到的體系結構的過程。

【圖、文:節譯自歐洲太空總署網頁】研究全文刊登在已經出版的《天文和天體物理學報》