哈勃太空望遠鏡顯示可觀測宇宙擁有的星系較原先估計多十倍

英國諾定咸(Nottingham)大學天文學家基斯杜化·康塞賴斯(Christopher Conselice)教授,透過哈勃太空望遠鏡過去二十年來拍攝的照片,製作成宇宙的立體模型,發現宇宙中最少有二兆個不同大小的星系,數量是先前認為的十倍。

從哈勃太空望遠鏡拍攝的深空照片顯示,在大約是滿月直徑的十分之一面積的視場當中,已經有超過一萬個各種形狀,尺寸,顏色和年齡的星系。令人興奮的是,這些無數的星系雖然豐富,但可能只是佔宇宙總星系數量的一成。其餘九成宇宙的星系光度太微弱,太遠,無法被目前的望遠鏡,包括哈勃太空望遠鏡探測到。為了發現它們,天文學家不得不等待更強大的未來望遠鏡。研究人員通過將哈勃太空望遠鏡拍攝的深空照片轉換為立體圖像,從而準確地測量宇宙歷史中不同時期的星系數量,從而得出上述的結論。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

射電望遠鏡在巨型旋渦星系中發現一對超大質量黑洞

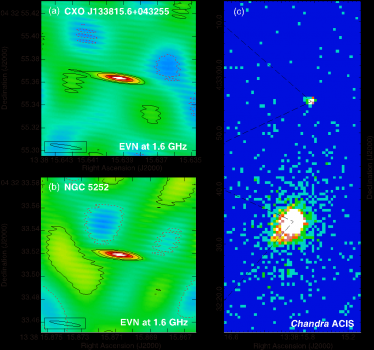

近日,中歐射電天文學家在巨型旋渦星系NGC 5252的星系盤附近驚奇地發現了另一顆伴有顯著射電噴流的超大質量黑洞。現代天文學研究表明幾乎每個星系的中央都存在著一個質量為太陽質量的百萬倍以上的超大質量黑洞,並且宇宙中的不少星系在大尺度上呈現出成雙或者成團的現象。但是在小於星系的尺度上,如地球到銀河系中心的距離,目前很少直接觀測到通過引力作用束縛在一起的成對超級黑洞。發現這類雙黑洞系統,將有助於天文學家探索巨型星系和黑洞形成之謎。

NGC 5252是一顆距離銀河系大約三百萬光年的巨型旋渦星系。2015年,天文學家注意到其星系盤附近存在一個結構緻密的奇異天體CXO J133815.6+043255,它從高能X射線到射電波段都有很強的輻射。為了揭示其射電輻射背後的秘密,瑞典Onsala天文台的楊軍博士領導了一支國際研究團隊應用歐洲甚長基線乾涉網,針對此天體開展了史上最高分辨率的成圖觀測研究。

新疆天文台博士生楊小龍談到:“從分辨率接近毫角秒的圖像上看,毫無疑問,這個奇異天體擁有結構緻密的射電噴流。” 其導師新疆天文台劉祥研究員指出:“此噴流最有可能產生於一顆超大質量黑洞。”考慮到NGC 5252星系中心還存在著一顆超級黑洞,上海天文台研究員安濤強調到:“兩顆超級黑洞距離如此接近,並且都有射電噴流,這是異常難得的觀測發現!”

這顆黑洞是如何游弋到NGC5252星系附近?這對超級黑洞是否最終會合併到一起?對於這些問題,天文學家目前尚無法給出明確答案,但是,如果能發現更多這類成對的超級黑洞系統,天文學家將能通過統計研究的方法來探索這類雙黑洞系統的起源和命運。

【圖、文:節錄自 新疆天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】 研究全文刊登在已經出版的英國《皇家天文學會月報》

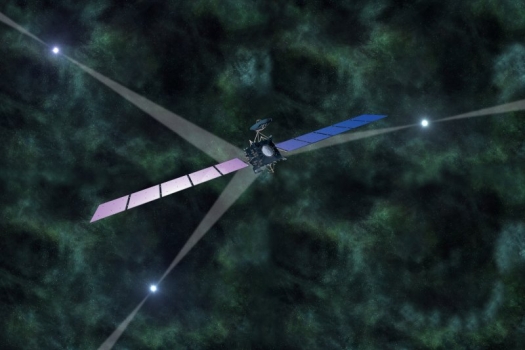

中國將發射脈衝星導航試驗衛星探索太空船自主導航技術可行性

中國將於2016年11月擇機發射一顆脈衝星導航試驗衛星(XPNAV-1),驗證基於X射線脈衝星的航天器自主導航技術可行性。

脈衝星是高速自轉的中子星,是恆星核能耗儘後的一種遺骸,具有極其穩定的周期性,其穩定度比目前最穩定的氫原子鐘還要高一萬倍以上,是自然界中最穩定的天文時鐘。

中國研製的這顆微小衛星,重量僅為二百多公斤,搭載了准直型微通道板探測器和掠入射聚焦型探測器兩種不同形式的探測器,按計劃將完成三項試驗任務:嘗試在空間環境下實測驗證兩種類型的X射線探測器性能,研究宇宙背景噪聲及探測器響應機制;探測蟹狀星雲脈衝星或脈衝雙星系統,提取脈衝星輪廓;長時間累積觀測三顆低流量脈衝星,建立試驗型數據庫,探索脈衝星導航系統體制驗證。

脈衝星導航試驗衛星總指揮兼總設計師薛力軍說,脈衝星導航試驗星的研製,只是在脈衝星導航技術研究的征途中邁出了一小步。脈衝星導航技術是當前國際航天先進技術研究熱點,它不依賴於現有的導航星座系統,可大幅減少航天器對地面測控系統的依賴程度,增強系統的抗干擾和自主生存能力。此技術有望為未來深空探測、星際飛行等提供自主導航。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

日本與俄羅斯有意共用航天發射場

俄羅斯政府提議,日、俄兩國政府正在就航天領域的合作進行磋商。如果進展順利,日本可能將與俄羅斯共同使用位於俄羅斯遠東地區的阿穆爾州東方航天發射場(Amur Oblast Vostochny Cosmodrome)。

日本首相安倍晉三新任命的「俄羅斯經濟領域合作擔當大臣」世耕弘成將於今年11月前往俄羅斯首都莫斯科訪問。屆時,他將就雙方共同使用東方航天發射場一事與俄方進行協商。為此,雙方將設立一個聯合協商機構,推進這一項目的合作。

此外,俄羅斯總統普京預計將在今年12月訪日,期間與日方就能源開發、遠東產業振興和航天合作等領域交換意見。共用航天發射場一事由俄羅斯方面首先提出。俄方今年9月上旬提議,希望日本政府能投資參與東方航天發射場的擴建工作,日本政府對這一建議表示出很大興趣。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

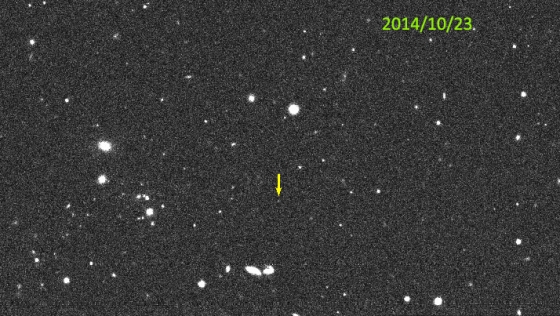

天文學家發現一顆新的矮行星

美國天文學家在太陽系內冥王星以外的地區,發現一顆新的矮行星,矮行星臨時編號 2014 UZ224。根據國際天文學聯會公佈的標準,直徑約五百三十公里的2014 UZ224應該屬於矮行星,但可能因為體積太小,不能稱作矮行星,最終還需要國際天文聯會決定。

這顆矮行星離太陽約一三七億公里,相較之下,冥王星最大的衛星冥衛一直徑為一千二百公里,離太陽最大距離為七十三億公里。這顆矮行星上的一年約為一千一百個地球年;而冥王星上的一年約為二百四十八個地球年。此前太陽系內最小的矮行星是穀神星,它也是太陽系中唯一位於木星和火星之間,小行星帶的矮行星,直徑約為九百五十公里。

目前,除了穀神星,太陽系內另外四顆矮行星也一早驗明正身,但美國太空總署的科學家認為,可能有數十顆,甚至超過百顆矮行星尚未發現。

天文學家們歷時兩年才證實探測到了2014 UZ224,儘管其確切的軌道路徑還是個未知數,但他們認為,2014 UZ224是太陽系內已知的離太陽第三遙遠的天體。新發現將有助於我們理解位於海王星之外的天體,進一步釐清太陽系的起源、形成以及演化進程。

圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

中國量子衛星在軌道上測試順利下月中旬開始科學實驗

全球首顆量子科學實驗衛「墨子號」正在開展為期三個月的在軌道上測試,目前狀態良好,預計下月中旬完成全部測試工作,隨後衛星將交付使用,正式開始科學實驗。

量子衛星首席科學家潘建偉院士介紹,量子衛星在軌道上的測試包括:衛星平台測試、有效載荷測試、地面連接測試三部分,目前衛星平台測試和有效載荷測試已經完成,地面連接測試部分完成。

測試顯示,衛星平台方面,電池組狀態正常,太陽帆板供電正常;遙控成功率達百分百;衛星姿控系統運行正常,性能穩定。有效載荷方面,各單機開機檢查,狀態均正常;載荷內部光軸匹配精度滿足任務要求;完成載荷單光子探測專項測試,指標符合預期;完成對所有地面站的跟瞄,穩定性良好,跟踪精度滿足要求;糾纏源工作正常,光源亮度等指標滿足任務要求。

在十分關鍵的地面連接測試方面,衛星完成了與興隆站、德令哈站、南山站的單站跟瞄測試,建立了天地鏈路;同時還完成了南山站與德令哈雙站跟瞄測試,建立了雙邊糾纏光鏈路;此外完成與阿里站的跟瞄測試,建立了隱形傳態光鏈路。

量子科學實驗衛星「墨子號」今年8月16日在酒泉衛星發射中心成功發射,在世界上首次實現衛星和地面之間的量子通訊,構建天地一體化的量子科學實驗體系。衛星和地面站將共同執行三大科學任務,分別是高速衛星地面量子密鑰分發;衛星地面量子糾纏分發,實現大尺度量子非定域性檢驗;衛星地面量子隱形傳態

【圖、文:節錄自中國科學院網頁;新聞訊息由林景明提供】

香港天文同好拍攝半影月食照片得到美國太空總署每日一天文圖選為主題照

香港天文同好李金茂(Robin Lee),在9月17日凌晨,利用小口徑望遠鏡、便攜式小型數碼相機,使用目鏡投影法,在香港青衣島海濱長廊,拍攝半影月食 。他細緻精彩的天文照片,得到美國太空總署每日一天文圖 (Astronomy Picture of the Day)網站選為昨日(10月12日)的主題照片。

【圖:李金茂;文:每日一天文圖網頁】

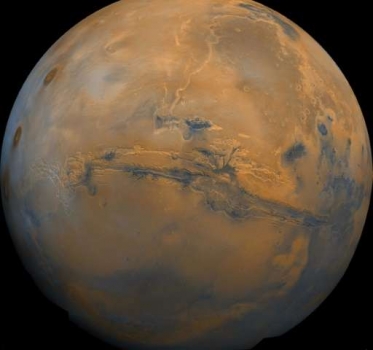

美國政府計劃與民間企業合作2030年前送人類上火星

美國總統奧巴馬昨日表示,美國政府計劃與民間企業合作,設法在2030年前將人送上火星。其實,早於奧巴馬在八年前上任後就已曾表示有關的計劃,而現在將借重企業力量,加快達成探索火星的目標。美國政府已向六間公司批出合約,建造可在太空住人的「棲息地」,以維持和輸送太空人的長期任務。奧巴馬誓言,在接下來的十五年內,將協助送人上火星。

【圖:美國太空總署;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

中國科學家完成首個中亞國家天文設備升級項目

中國科學家已完成烏茲別克(Uzbekistan)邁丹那(Maidanak)天文台一米天文望遠鏡的升級改造。是首個中國與中亞之間天文設備升級改造項目。

他表示,邁丹那天文台的一米望遠鏡曾是上世紀七十年代主力天文觀測設備,由德國蔡司公司在1978年研製,1981年啟用。後來因當地政局變更,經費陷入困頓,天文台諸多觀星設備漸漸年久失修,停滯多年。

升級後,中國科學家將重達十七噸的一米望遠鏡徹底改變,成為為具備高精度跟踪指向、自動化控制的現代化望遠鏡,達同類望遠鏡的先進水平。中國方面還在邁丹那天文台旁邊興建新的太陽能發電站,為觀星望遠鏡蓄電續航。

南京天文光學技術硏究所所長朱永田表示,邁丹那天文台是地球上非常優良的天文觀測地之一,大氣擾動少,晴天數多,可與美國夏威夷、西班牙拉帕爾瑪(La Palma)、智利拉西亞(La Silla)天文台觀測條件相媲美。在望遠鏡投入科學運行的前五年,中國科學家可使用七成的觀測時間。

【圖:邁丹那天文台;文:節錄自科學網新聞報導;新聞訊息由林景明提供】

上海天文台在黑洞活動性基本面研究上取得重要進展

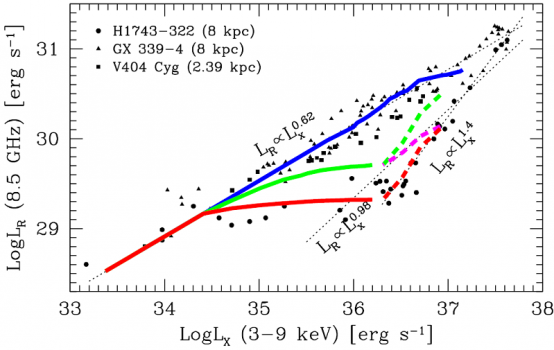

活動星系核和黑洞X射線雙星是高能天體物理的重要研究方向。科學家發現,它們的黑洞質量、X射線光度(光度指發光本領)、射電光度之間在對數空間裡存在非常簡單的線性相關。這個相關關係被稱為黑洞活動性的基本面(Fundamental Plane)關係,對研究活動星系核反饋、噴流的形成機制等具有重要的理論意義。上海天文台謝富國副研究員、袁峰研究員及其合作者在此領域開展了一系列工作,他們發現了首個符合拐折型相關關係的活動星系核NGC 7213,證實了他們早期對射電-X射線三段式相關關係的理論解釋。

【圖、文:節錄自中國科學院上海天文台網頁 ;新聞訊息由林景明提供】研究全文將會刊登在英國《皇家天文學會月報》