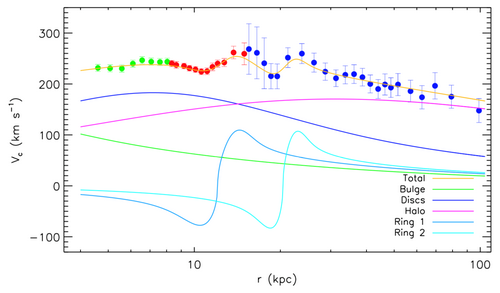

北京大學天文學家利用郭守敬數據精確測量銀河系旋轉曲線

銀河系的旋轉曲線是研究銀河系質量分佈最為有力和直接的手段。它的測定可以被用來精確限定銀河系總質量以及太陽鄰域內的暗物質密度。因此精確測量銀河系旋轉曲線具有非常重要的意義。

目前測量銀河系旋轉曲線的方法有很多,一般而言,根據區域的不同,可以分為三種。對於內盤區域,旋轉曲線可以通過切點法得到精確的測量。對於外盤區域,可通過對有距離和視向速度測量的運動學偏冷探針的運動學分析來構建旋轉曲線。然而,由於距離測量精度差以及非軸對稱結構擾動的影響,這些探針給出的外盤旋轉曲線一般存在較大的誤差。對於銀暈區域,可以依據金斯公式,通過測量暈族探針的徑向速度彌散、數密度分佈以及各向異性因子β給出旋轉曲線。而這樣給出的旋轉曲線由於與實際的偏離而存在系統偏差。

為了克服上述外盤和銀暈區域中確定旋轉曲線所面臨的困難,近期,北京大學黃樣博士和劉曉為教授等人從第二代郭守敬反銀心方向巡天增值星表和SDSS/APOGEE 巡天數據中遴選出約一萬六千顆主紅團簇巨星樣本(針對外盤區域),以及從SDSS/SEGUE 數據中遴選出約六千顆暈族K 巨星樣本(針對銀暈區域)來精確測量銀心距八千秒差距到一百千秒差距 (一千秒差距=3,260光年)範圍內的旋轉曲線。由於主紅團簇巨星屬於標準燭光和年老星族,其距離可以得到高精度的測量,其精度好於半成至一成 ,且受到的非軸對稱結構的擾動影響相對較小。據此,黃樣和劉曉為等人給出了迄今為止最為精確的外盤旋轉曲線,典型精度達到每秒五至七公里。對於暈族K巨星,黃樣和劉曉為等人蒐集了目前所有關於各向異性因子的測量值來給出準確無偏的暈族旋轉曲線,典型精度為每秒幾十公里。

【圖、文:節錄自中國科學院國家天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】

APOGEE=APO Galactic Evolution Experiment

SDSS=Sloan Digital Sky Survey

SEGUE=Sloan Extension for Galactic Understanding and Exploration

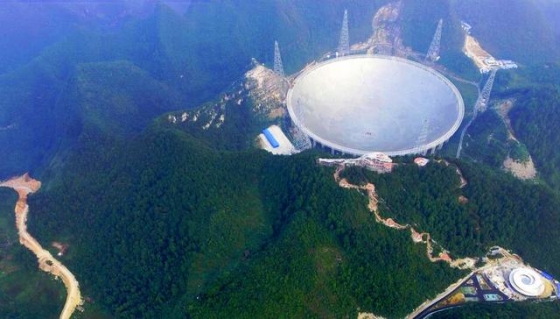

中國科學家希望利用五百米口徑球面射電望遠鏡尋找適當脈衝星用作星際導航

今年9月落成的五百米口徑球面射電望遠鏡主動反射面系統總工程師王啟明表示,目前排在我們最前列的目標是尋找脈衝星,因為脈衝星是快速自轉的中子星,它能夠發射嚴格週期性脈衝訊號。

脈衝星的觀測研究不僅具有重要的物理意義,而且具有重要應用價值。脈衝星會不斷地發出脈衝訊號,而這種訊號非常穩定,找到以後就可以應用於深空探測、星際旅行,可以起到導航作用。王啟明舉例稱:如果你要走到火星,或者走出太陽系,甚至走出銀河系,根本無法用地球上的導航衛星去導航,但如果能知道宇宙中很多脈衝星的位置,就可以通過它來定位和導航了。

【圖:互聯網;文:節錄自科學網頁;新聞訊息由林景明提供】

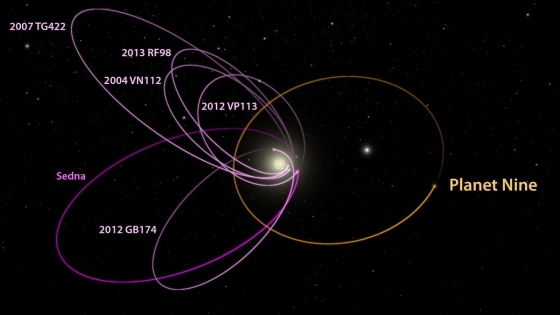

發現太陽系第九顆大行星證據不足無實質進展

南京大學天文與空間科學學院教授周禮勇表示,對於太陽系第九顆大行星的發現,目前學界尚無實質性進展。人們對這顆所謂的第九顆大行星的了解仍然是非常籠統的猜測,目前的觀測證據也基本停留在原先狀態。目前普天蓋地的第九顆大行星發現真相,可能只是出於公關上宣傳的需要。

如今,天文學家通過幾顆古柏帶天體,觀測它們的軌道運行,發現了其存在的共同特徵,認為由於共振才產生了相似的軌道,所以推斷可能還會有一顆行星在幕後存在。北京天文館館長朱進指出,作為天文發現,並不是隱約看到某種趨勢就能對此下定義,必須拿出實際的直接觀測證據。他表示,如果這顆行星真實存在的話,未來是完全可以通過天文學儀器等手段的提升直接觀測得到。

【圖:互聯網;文:節錄自科學網頁;新聞訊息由林景明提供】

人造太陽實驗裝置獲得重大突破

先進超導托卡馬克實驗裝置(Experimental Advanced Superconducting Tokamak,簡稱 EAST),建成投入運行十週年之際,正在進行第十一輪物理實驗於近日再獲重大突破:在純射頻波加熱、鎢偏濾器等類似國際熱核聚變實驗堆(International Thermonuclear Experimental Reactor,簡稱 ITER)未來運行條件下,獲得超過六十秒的完全非感應電流驅動(穩態)高約束模等離子體。EAST成為世界首個實現穩態高約束模運行持續時間達到分鐘量級的託卡馬克核聚變實驗裝置。

繼2012年EAST物理實驗創造三十二秒高約束模世界紀錄後,為進一步發展穩態高約束模運行模式,近年來,EAST相繼完成了輔助加熱、鎢偏濾器、等離子體物理診斷等系統的升級改造,克服了加熱與電流驅動、分佈參數測量等關鍵技術難題,深入研究和基本解決了射頻波耦合、高約束等離子體穩定性控制、等離子體與壁相互作用物理、低動量條件下加熱和電流驅動下輸運、雜質輸運和控制等一系列穩態運行密切相關的物理問題,為實現長脈衝穩態高約束模等離子體奠定了基礎。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

今日明兩日舉行盲人觀星傷健營

「盲人觀星傷健營」於二零一零年創立,是由本港多家工商機構、非牟利團體、學校及多個政府部門的義工隊聯合成立的籌委會所主辦,並由社會福利署推廣義工服務督導委員會協辦的大型傷健共融戶外活動。活動希望透過觀星、觀日出作平台,凝聚傷殘及健全人士一同感受星空及大自然的美妙,向社會各界推廣共融理念。活動由最初以鼓勵盲人觀星、融入社會為主旨,發展至今年第七屆已吸引身體患有不同殘障的人士一同參加,包括聽障、智障、肢體傷殘人士等。

在兩日一夜的活動中,大會會預備輔助觀星工具例如凸點星圖、凹凸月面圖、經改裝的器材及特製望遠鏡等,配合由健全人士擔任義工,加以協助及描述,讓有不同身體缺陷的人士,也能認識天文現象,並在心中建構出自己的星空。

香港天文學會今次派出三十九位義工協助。

【圖、文:節錄自盲人觀星傷健營網頁】

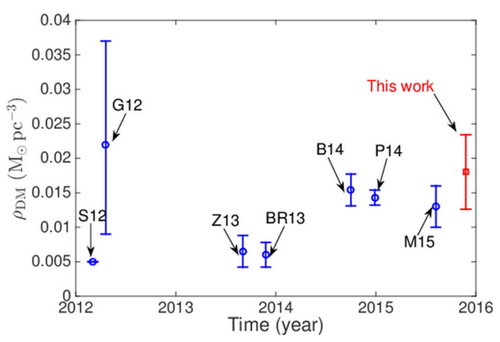

中國天文學家首次利用郭守敬巡天數據對太陽附近的暗物質密度進行測算

中國國家天文台夏啟然、劉超、毛淑德等人利用精心挑選的郭守敬巡天觀測數據,採用假設較少、數學表達簡單的Kz力模型,對太陽附近的暗物質密度進行了重新估算,得到新的結果為0.018±0.005M?pc-3。同大多數前人的工作相比,這一新結果認為太陽周圍暗物質的質量密度要更大一些。

暗物質是宇宙中最神秘的物質,由於暗物質粒子不參與電磁相互作用因此不會發光,天文學上只能通過其產生的引力作用來探測它的存在。暗物質和重子物質的比例是宇宙最基本參數之一,並在不同尺度上決定著宇宙天體的演化歷史。在整個宇宙中暗物質大約佔據七成多的總物質,但是在星系尺度上通常會佔據星系總質量的九成以上。由於它們全部散佈在星系周圍構成暗物質暈,因此儘管星系絕大多數質量都是暗物質,但在星系盤附近暗物質所佔的比例非常低。這給我們在地球上直接探測暗物質帶來了巨大的困難。

使用天文觀測對太陽附近的暗物質質量密度進行可靠測量是尋找暗物質粒子、理解暗物質在銀河系中分佈特點的重要一步。儘管自荷蘭天文學家奧爾特(Oort)在1932年首次測量以來有大量此類工作發表,但是不同工作測量的結果差異很大。

使用恰當的觀測數據、選擇合適的動力學模型是準確測量暗物質密度的關鍵因素。暗物質的測量工作非常困難,一方面它需要合理的動力學模型,能夠有效分解出重子物質和暗物質分別的貢獻;另一方面它需要盡量多的恆星樣本,提供精確的恆星空間分佈和速度測量。郭守敬巡天提供了迄今為止世界上最大的恆星光譜庫,而且絕大多數觀測的恆星都分佈在太陽附近,這為精確測量太陽附近的暗物質密度提供了極佳的合適條件。

作為使用郭守敬數據開展的首次測量,夏啟然等人僅僅使用了北銀極附近的數千顆恆星光譜。但經分析,當恆星樣本成倍增加時,採用現有方法測量的暗物質密度精度還可以顯著提高。他們預計在新一期郭守敬數據發佈之後,測量精度將達到一成左右,從而對暗物質密度做出更強限制。

【圖、文:節錄自中國科學院國家天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】

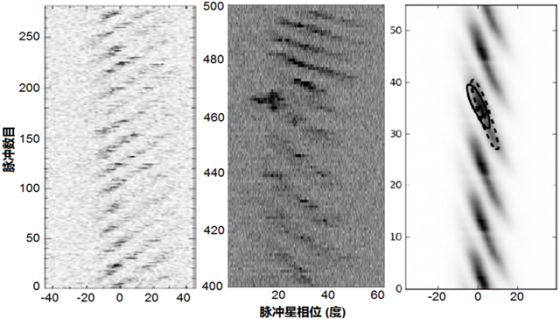

新疆天文台科研人員提出脈衝星子脈衝漂移新模型

1967 年當第一顆脈衝星被探測到後,天文學家認為,一系列連續的子脈衝以固定的速度在脈衝窗內有規律地移動,當持續若干個週期後,子脈衝又會重複地出現在原來最初的位置上,如此反覆。

最新觀測發現,一些脈衝星的漂移子脈衝具有隨時間變化、異常且複雜的演化特徵。其中一些變化表現為,具有相同相位的連續子脈衝在脈衝窗裡的水平隔距是不穩定的。此現象表明脈衝星的磁層以動態形式存在,這與傳統的理解恰恰相反。科研人員利用模擬結果表明,觀測到的輻射並非源自一個固定的位置,而是會隨著脈衝星的旋轉而變化,甚至一些脈衝星存在多個輻射特性狀態,且能在這些不同狀態之間跳變。這跟觀測結果是一致的。

對漂移子脈衝的分析,能深入理解產生射電輻射的電動過程,並探索射電脈衝星的本性。研究人員通過脈衝星漂移子脈衝隨時間變化的驗證,對標準模型做了修改,新模型比傳統的計算方法更加精確。

【圖、文:節錄自中國科學院新疆天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】

中國昨晚成功發射長征五號運載火箭

中國最大推力的長征五號運載火箭,昨日晚上香港時間20時43分,在海南島的文昌發射場成功發射升空。

長征五號主體部分直徑達到五米,比其它型號的長佂運載火箭大五成,這次發射任務主要是測試它的設計、飛行的可靠性、發射場和火箭之間的匹配性。

長征五號是中國未來探索太空的主要運載火箭,它的運載能力達到二十三公噸,早前的長征系列火箭運載能力只有十公噸左右,運載能力強大的長征五號火箭可以勝任各種發射任務。

【圖、文:綜合自互聯網新聞報導;新聞訊息由林景明提示】

宇宙射線可能影響太空氣候觀測衛星的運作

美國國家海洋及大氣管理局的深空氣候觀測衛星(Deep Space Climate Observatory,簡稱 DSCOVR)在10月11日停止運行。這次它沒有進入安全狀態,只是停止傳送科學數據。目前,工程人員正在努力,設法恢復衛星的工作狀態。

這顆衛星自從發射以來,平均每七十四天出現一次聯繫中斷,其中有兩次僅間隔八天。而且並未與太陽風暴出現的日期為有關係。雖然每次通訊中斷僅持續數小時,整體故障停機時間佔在太空中停留時間的0.48%,遠低於美國國家海洋及大氣管理局對探測衛星至少需要在96%的時間工作的要求。今次的中斷聯繫並未嚴重影響該衛星對數天後到達的微地磁風暴預測。

美國國家海洋及大氣管理局科羅拉多州博爾德空間天氣預測中心天氣預報辦公室表示,衛星上的電腦可能因為銀河系宇宙射線,導致暫時出現中斷和自然重啟。

【圖:互聯網;文:節錄自科學網頁;新聞訊息由林景明提供】

中國四名天文學家赴南極建設天文台

中國四名天文學家,包括國家天文台的馬斌、南京天文光學儀器研究所的劉承、盧海平和徐進,將會跟隨雪龍號一起前往南極,預計一個月內到達南極大陸,再跋涉一千多公里從沿海的中山站到內陸崑崙站,然後還將在崑崙站進行二十天的天文研究工作。

今次的南極天文科考隊員的主要工作,是進行第二台南極巡天望遠鏡及相應運控數據系統的維護、天文觀測保障平台、天文台址自動氣象站的維護、第一台南極巡天望遠鏡拆裝運回維護、其他小設備的安裝維護、天文場地整理等工作。

【圖、文:綜合自互聯網新聞報導】