人馬座新星光度上升在黑暗地點肉眼可見

上月底發現的人馬座新星,它的光度持續上升,現時已經達到5.9等,市民可以在日落後,前往較黑暗的郊外,用肉眼看見這顆新星。它是近兩年來,北半球中北緯度看到最亮的新星。

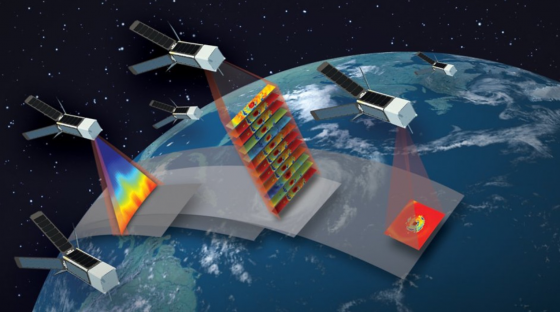

新星臨時編號是:ASASSN-16ma,曆元2000.0 春分點位置為:

赤經18時20分52.25秒

赤緯-28度22分12.1秒

【圖:美國變星觀測者協會;新聞資訊由林景明提示】

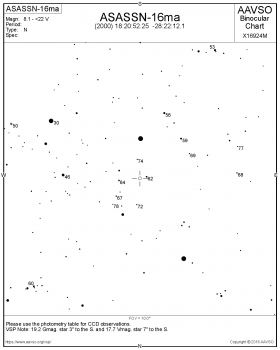

美國用微小衛星協助從另一角度研究地球

從本月開始,美國太空總署推出一套六顆新一代微小衛星地球觀測任務,用創新方法,研究我們不斷變化的地球。

這些微小衛星的大小從一個麵包到一個小洗衣機,重量從幾公斤到一百八十公斤。 它們的細小尺寸令到開發和發射成本下降,因為它們可以利用其它火箭發射任務時,一些剩餘有效載荷,以低廉的價格送上太空,測試新技術和進行便宜的科學研究。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

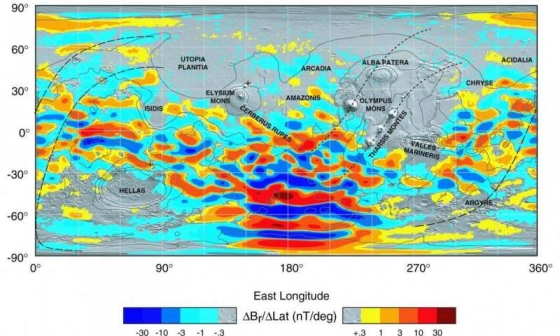

火星電離層由表面上散佈的磁場形成

根據歐洲太空總署火星快車的觀測資料,火星表面上散佈的磁場對於高層大氣有重大影響。了解這些影響可以確保火星和地球之間,以及最終在火星表面探險的太空人之間,安全無間斷的無線電通訊至關重要。

地球的磁場主要由一個單一的強大的來源:一個深入地球表面之下的地球核心產生。但是火星就不相同,它沒有一個單一的磁場來源,而是火星表面上有很多個磁力區域。

火星上有許多磁場,鎖在它的地殼下,它是火星早期強大磁場的殘存。現時的火星因爲缺乏強有力的磁場而聞名,但年輕的火星可能是一個不同的世界,它可能是更暖和更濕,具有更密集的大氣和更熱的核心。科學家認為,年輕行星還有一個相當大的磁場,由它的核心內的熔岩循環運動(稱為行星發電機)驅動。

火星核心冷卻和固化後,將發電機凍結在某些位置,但是火星仍然擁有散佈在表面,稱為「地殼磁場」的殘餘磁性異常碎片。

火星地殼散佈的磁場似乎強烈地控制了火星上層大氣中的等離子體。 更具體地說,它們影響稱為電離層的弱電離氣體層,其夾在火星的大部分中性大氣和外部太空的強輻射(包括太陽風,從太陽發出帶電質子和電子粒子流)

【圖:美國太空總署;文:節譯自歐洲太空總署網頁】

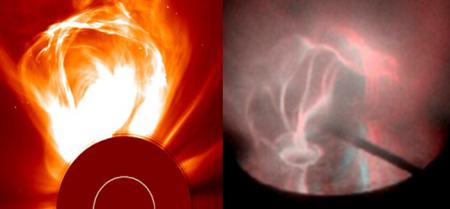

美國實驗室成功創造一個現實的日冕環

加州理工學院的應用物理學家在實驗中模擬太陽的磁場,在實驗室中創造一個現實的日冕環。

冕環形成於太陽日冕低處的基礎結構和過渡區,這些高聳且優雅的結構是太陽內部的磁通量直接被扭曲的結果。冕環是沿著磁場線從太陽表面噴出的等離子體。 因為等離子體是電離氣體,即自由流動的電子和離子的氣體,所以它是優良的電導體。 因此日冕環由太陽的磁場引導和成形。

【圖、文:節譯自加州理工學院新聞公佈】

星系相撞構成清晰可見的太空巨眼

天文學家利用阿塔卡馬大型毫米/亞毫米波射電望遠鏡陣列(Atacama Large Millimeter Array,簡稱 ALMA),觀測這兩個距地球約一億一千四百萬光年的星系,發現NGC 2207星系以每小時362,102公里的速度,從側邊撞擊IC 2163螺旋星系。

碰撞產生耀眼的弧狀恆星誕生區域出現大量的恆星和氣體,這些物質好像海嘯一樣,在星系之中湧動。從一億一千四百萬光年外的地球觀察這些物質,因高熱而發亮的一氧化碳氣體塵埃形成眼睛,較暗的星系中心是瞳孔。這些明暗相間分佈的恆星、氣體及塵埃,恰好形成兩隻一大一小的眼睛,從太空向地球投來好奇的目光。

【圖、文:節譯自歐洲南方天文台網頁】

世界上最大的上海天文館今日舉行開工奠基儀式

上海天文館(上海科技館分館)今日舉行開工奠基儀式,標誌著經過三年多籌備的上海天文館建設工程正式開始動工,預計2018年投入使用。

上海天文館項目選址臨港新城NHC105社區內,北鄰環湖西三路,西接臨港大道,毗鄰地鐵十六號線滴水湖站,佔地面積五萬八千六百平方米,總建築面積三萬八千平方米,建成後,上海天文館將成為世界上最大的天文館。

上海天文館由美國意艾德(Ennead)建築事務所設計,內有圓洞天窗、倒轉穹頂和天象廳球體,共同組成了新天文館的主體部分。寓意著月球、地球和太陽的「三球」,通過建築形態、功能和交通流線與軌道運動相互融合,通過走道長廊將人流自然地引入三大主題館內。另外,上海天文館還將設立戶外功能設施,包括一個二十四米高的太陽望遠鏡和青少年實踐觀測基地。規劃中的新天文館公共業態包括:永久展廳、臨時展廳、二十一米直徑的天空數碼劇場、十八米直徑的光學天文館、IMAX影院、教育和研究中心、太陽望遠鏡,青少年實踐觀測基地和天文台。除了通過天文望遠鏡觀測星體之外,十五厘米折射望遠鏡、子午儀等也將入駐其中,成為鎮館之寶。

【圖、文:上海天文館;新聞訊息由林景明提供】

中國科學家將利用重離子加速器解密宇宙

中科院近代物理研究所、中國原子能科學研究院、北京航空航天大學、中國科學院應用物理研究所、上海交通大學等單位,共同申請的天體環境中關鍵核反應過程研究項目,利用蘭州重離子加速器研究裝置,研究X射線暴、中子星表面的爆發性事件等奇妙的現象,從而尋求宇宙中元素起源等問題的答案。

中科院近代物理研究所唐曉東研究員介紹,大爆炸發生後的三十分鐘,宇宙中的元素僅有氫、氦和極微量的鋰。然而,一百三十八億年後的今天,我們太陽系卻擁有碳、氮、氧、矽、鐵、金、直至釷和鈾等近九十多種元素。這些元素是怎麼產生的?自二十世紀七十年代開始,基於衛星的X射線望遠鏡發現大量X射線暴天體。這些天體在很短的時間內(十至一百秒內)釋放了相當於太陽一周內釋放的總能量(1,032焦耳能量),而後又恢復到爆發前的狀態。這些天體為什麼會發生X射線暴?這種劇烈的X射線暴的能量又從何而來?要回答以上問題,就必須研究這些天體中的核過程。

該項目基於蘭州重離子加速器研究裝置,針對元素起源和X 射線暴等爆發性事件中的關鍵核反應過程,通過精確測量關鍵核素的質量、衰變壽命和反應率,研究X射線暴過程中的突破熱碳氮氧循環的關鍵反應,確定快質子俘獲過程的核反應路徑,研究在重元素起源中起至關重要作用的中微子-質子過程和中子俘獲過程中的核反應,從而更新核天體物理研究中所需的原子質量和核反應率數據庫,並結合天文觀測,檢驗星體模型,理解發生在中子星表面的爆發性事件和宇宙中的元素起源。

【圖、文:節錄自科學網頁;新聞訊息由林景明提供】

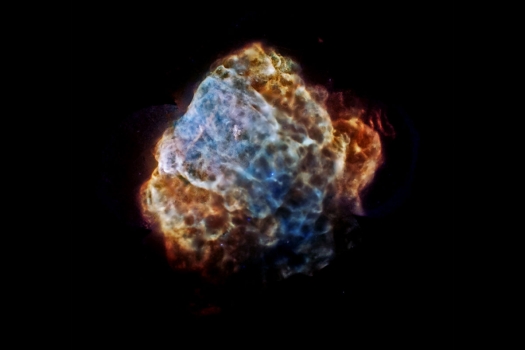

米奇老鼠耳朵形狀超新星殘骸或者能夠解釋超新星爆炸起初如何發生

當大質量恆星耗盡了燃料時,它會爆炸並將其大氣噴射到太空。1504年在金牛座發生的超新星爆炸。如今,人們仍在研究其留下的蟹狀星雲。不過,關於恆星如何撕裂自身的巨大引力從而發生爆炸的具體細節引發了激烈爭論。

這些所謂的核心坍縮型超新星很難發生爆炸,因為恆星大氣的巨大重量會向下壓並且可能抑制即將發生的爆炸。關於這些劇變的主導模型顯示,由來自核心處的大量中微子驅動的衝擊波會闖入恆星大氣。不過,以色列理工大學物理系教授諾姆·蘇格(Noam Soker)認為,由大質量恆星旋轉核心釋放的帶電粒子流沖出了一條道路。

在超新星殘骸每個側面突起米奇老鼠的耳朵形狀或許能幫助解決這一爭論。蘇格的學生打算在已發布的大質量恆星殘骸圖像中更加系統地找出並測量它們。他們發現有大約三分之一的核心坍縮型超新星殘骸擁有一對耳朵,同時這些側面突起可能是由噴射流吹起來的。

考慮到它們的大小和形狀,研究人員估測,超新星爆發產生的全部能量中約有一成用於吹起這些耳朵。如果這種假設是正確的,那麼它表明噴射流能量很大,並且在爆炸中起著重要作用。

不過,研究此類超新星爆炸的其他理論學家對此持懷疑態度。來自美國普林斯頓大學的亞當·伯羅斯(Adam Burrows)表示,噴射流可能在一些爆炸中起到了一定作用,甚至達到吹起耳朵的程度,但由中微子驅動的衝擊波在大多數此類爆炸中更加重要。

【圖、文:節錄自科學網頁;新聞訊息由林景明提供】

日本強制衛星發射企業要完善太空垃圾對策

根據日本經濟新聞報導,日本政府將通過一項向民營企業開放的太空開發《宇宙活動法》,在2018年強制太空業務企業就壽命結束的衛星和火箭殘骸等漂浮在太空中的太空垃圾採取對策,要求企業採取對策來應對急速增加的太空垃圾。

主要措施包括,向離已經運行中的衛星足夠遠的位置發射,即使失去控制也能防止碰撞,運行結束後儘量使其進入大氣層燃燒掉等。

【圖、文:互聯網新聞報導】

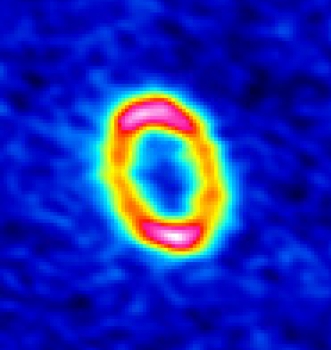

冷塵埃環指出巨行星存在

稀疏水滴順著水溝流,最後一定不會蓄存水量。不過如果試著在水溝裡做個「擋水牆」障礙,結果,一滴滴的水將開始慢慢累積,這是因為水滴一直增加又沒有地方可以排出去的結果。

在新生恆星Sz91的氣體塵埃環上,出現與此類似的情形,那裏正在屯積的是塵埃粒子。由阿塔卡馬大型毫米波/亞毫米波射電望遠鏡陣列(Atacama Large Millimeter Array,簡稱 ALMA)觀測所看到的這個現象,說明這個新生恆星已有環繞它的大行星。

在環繞著新生恆星Sz91的盤上有氣體微塵,ALMA其實沒辦法看見,不過塵埃顆粒尺寸大如沙粒一樣時,塵埃在毫米及次毫米波段所發出的輻射,由ALMA望遠鏡的66座天線超強視力,可以看得到。這些塵埃需費力才能穿過盤上氣體,因此,其速度應該會漸漸減緩、朝內盤旋,直到塵埃也成為恆星一部分。塵埃顆粒從盤的外圍朝內側遷移,過程和在排水溝裡涓涓細流的水滴類似。

但若有行星形成於盤的內側時,由於行星重力會清掃氣體,那就在盤上闢出一塊空洞區域,這時,塵埃顆粒的前進因沒有氣體阻擋,所以速度不會減緩,也不會向內盤旋,反而會一直停留在空洞的外緣。某種意義上說,空洞就像個「擋水牆」一樣的障礙物,阻隔塵埃顆粒靠近恆星,無法繼續由外向內遷徙。

由於新塵埃顆粒持續由外圈抵達,在擋水牆邊緣漸漸累積,這和順著水溝流的水滴碰到擋水牆時一樣。結果在靠近恆星盤中心的空洞區外沿製造出一圈塵埃顆粒稠密度略高於其他地方的塵埃環。

ALMA在圍繞於新生恆星Sz91盤面上所觀察到的就是這樣的情景。盤中心顯然有洞,巨型行星已經形成。經由ALMA觀測新生恆星Sz91的結果,我們得知塵埃粒子如何遷徙,行星和盤之間如何交互作用。

有趣的是,塵埃顆粒積累,結果可能會形成其他行星!比起盤裡的其他位置,在這個稠密度較高的塵埃環裡的顆粒彼此靠得更近,讓他們更易於開始積累成較大的天體。

【圖:阿塔卡馬大型毫米波/亞毫米波射電望遠鏡陣列;文:節錄自台北天文館之網路天文館網頁;新聞訊息由林景明提供】