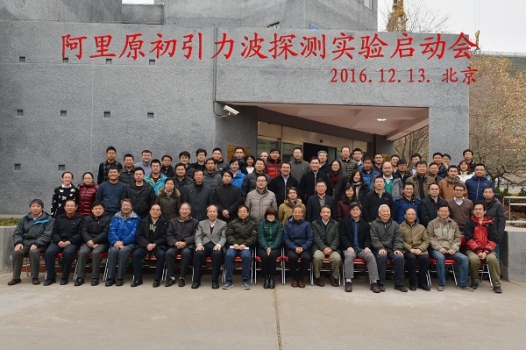

中國啟動阿里原始重力波探測實驗

中國科學院高能物理所昨日宣佈阿里原始重力波探測正式啟動,由中科院高能物理所研究員張新民擔任首席科學家,項目組計劃用五年的時間,在西藏阿里建成阿里一號望遠鏡並開始科學觀測。

這將是世界上第一個地處北半球的原始重力波觀測站,也是中國第一次啟動重力波探測實驗。中國科學院前沿科學與教育局副局長黃敏指出:阿里項目十分重要,項目計劃三年內建成阿里一號,五年後開始科學觀測,這一目標對於國際合作及工程實施來說是個十分艱鉅的任務。

【圖、文:節錄自中國科學院高能物理所網頁】

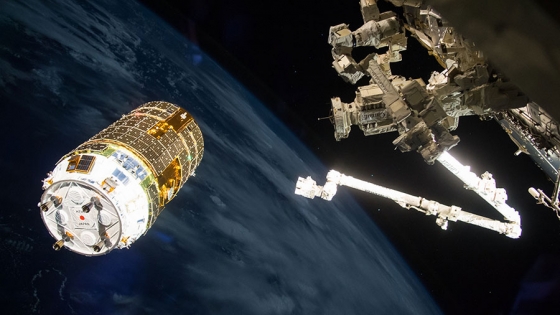

鸛六號貨運太空船抵達國際太空站

日本宇宙航空研究開發機構「鸛六號」貨運太空船昨晩香港時間21時57分成功泊靠國際太空站。太空船運載多達五公噸糧食、食水、實驗儀器和其它物資前往國際太空站,為上面的太空人補給。

完成運送補給物資後,「鸛六號」還有一個重要任務,在回程燒毀前,進行「太空清道夫」的實驗,放出數百公尺鋼絲後通電,目的是要把太空垃圾帶回大氣層,讓太空垃圾靠近大氣層燃燒殆盡。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

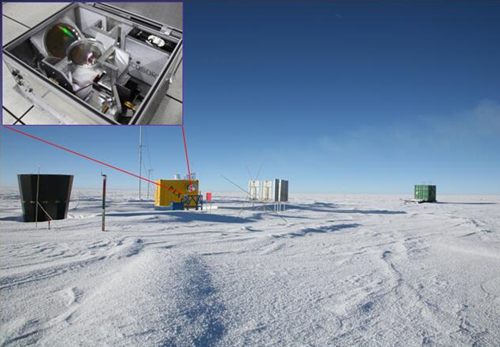

中國天文學家在南極冰穹利用太赫茲遠紅外線波段觀測宇宙星體

太赫茲至遠紅外譜段(頻率約0.3至15THz,波長1毫米至20微米)是觀測宇宙的獨特波段,如孕育恆星的冷暗氣體及塵埃輻射,示踪星際物質循環過程的豐富分子轉動譜線及原子精細結構譜線。但是,受大氣中水汽吸收的影響,地球上絕大部分區域在這一電磁譜段均不透明。南極冰穹A(Dome A)具有高海拔(4,093米)和極低溫(可低達攝氏零下八十度)的特點,水汽沉降量僅為國際著名天文台,夏威夷毛納基火山(Mauna Kea)的十分之一,是中國南極天文台的候選台址。

中國科學院紫金山天文台史生才研究員團隊與美國哈佛-史密松天體物理中心等合作研製了國際上首例以無人值守工作模式運行的超寬帶(0.75至15THz)太赫茲傅里葉光譜儀(Fourier spectroscope),於2010年1月由第26次中國南極內陸科考隊成功安裝於冰穹A,並投入長達十九個月的連續運行。該設備首次獲得了南極冰穹A天文台址太赫茲至遠紅外譜段的大氣透過率長周期實測數據,揭示了地面其它台址難以觀測的太赫茲及遠紅外新窗口。此外,還獲得了極低溫環境下大氣的水汽吸收純轉動譜全新測量結果,給出了新的大氣輻射模型約束條件,對於建立更精確的大氣輻射模型、進而研究全球氣候變化有非常重要的意義。研究顯示:南極冰穹A為開展天文學與大氣科學研究提供了新的機遇。

【圖、文:節錄自中國科學院紫金山天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】

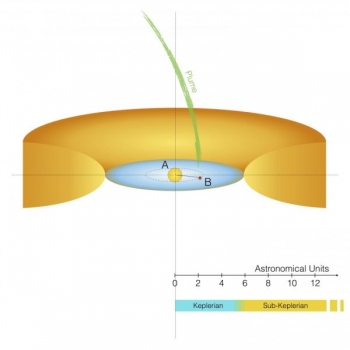

從遙遠老恆星看地球五十億年之後的狀況

根據天文學家的估計:數十億年之後的太陽直徑會比如今還大了一百倍左右,屆時地球的命運會如何?一組研究團隊利用阿塔卡馬大型毫米波/亞毫米波陣列(Atacama Large Millimeter Array,簡稱 ALMA)這個現今全球最大的射電望遠鏡陣列觀察船尾座L2這顆恆星,試圖從它身上獲取答案。

船尾座L2是顆紅巨星,這顆恆星約在五十億年前的狀況與現今的太陽非常類似,或者反過來說,太陽在約五十億年之後會演化成與船尾L2類似的模樣,其直徑將比現在大了一百多倍,在這個紅巨星階段,太陽質量將經由強烈恆星風而大量流失;在距今約七十億年後的演化最終階段,太陽將僅殘留約與地球大小相當的白矮星,但質量比地球重很多,使得其密度變大,一茶匙的白矮星物質相當於五公噸左右。這個鉅變將嚴重影響太陽系內的行星,例如:水星和金星就將會被膨脹的太陽吞噬並摧毀。

但地球的命運仍未知。我們已經知道太陽會愈來愈大、愈來愈亮,所以可能會毀滅地球上所有型態的生命。但是,地球的岩質核心能不能在這紅巨星階段存活下來,然後繼續繞著變成白矮星的太陽公轉?

為了尋找答案,比利時荷語天主教魯汶大學(KU Leuven)利恩·傑欽(Leen Decin)等人利用位在智利的ALMA觀測距離地球約二百零八光年的船尾座L2;從天文尺度來看,這個距離算是很近的了。ALMA由六十六座天線組成,聯合觀測時可相當於一座口徑十六公里虛擬巨大望遠鏡。

傑欽等人發現船尾L2年齡約一百億歲,且約五十億年前,這顆恆星的年齡、質量都與現在的太陽幾乎完全相同。但是在這從五十億歲演化到一百億歲的漫長歲月裡,已經有約三分之一的質量流失在太空中。同樣的狀況,在遙遠的未來,也會發生太陽身上。

這些天文學家在距離船尾L2約三億公里遠的地方(兩個天文單位,相當於地球到太陽平均距離的兩倍),偵測到一顆天體正環繞船尾L2公轉。這個天體最可能是行星;若果真如此,那麼它所顯現的便是地球五十億年之後的景況。所以,當務之急是要瞭解船尾L2與其行星之間的交互作用,藉此獲取可用的訊息,再應用在太陽演化對太陽系可能產生的衝擊的相關研究上。所以,想知道地球最終是會被太陽摧毀或是能存活下來,關鍵答案可能就在船尾L2系統中。

【圖、文:節錄自台北天文館之網路天文館網頁;新聞訊息由林景明提供】

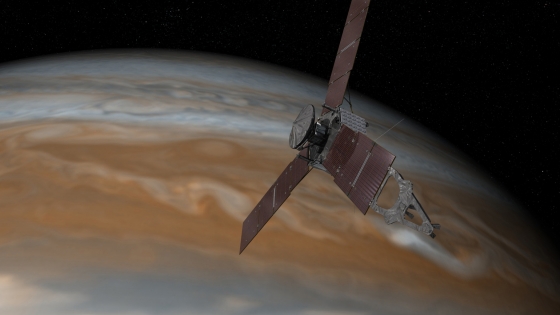

朱諾號太空船明日凌晨進行第三次探測木星活動

美國太空總署木星探測太空船朱諾號(Juno)明日香港時間1時04分進行第三次木星近距離飛行計劃,收集科學數據。在最接近的時候,朱諾號將在木星的雲頂上方約4,150公里,並以相對於地球約每秒57.8公里的速度行駛。 朱諾號的八個科學儀器中的七個將被激勵並在飛越期間收集數據。

朱諾號太空船2011年8月5日從卡納維爾角空軍基地發射升空,2016年7月5日進入木星軌道,研究木星的組成、重力場、磁場、磁層和磁極。朱諾號也要搜索和尋找這顆行星是如何形成的線索,包括是否有岩石的核心、存在木星大氣層深處的水量、質量的分佈。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

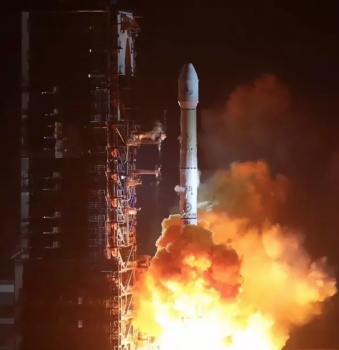

中國今日凌晨成功發射風雲四號衛星提供閃電災害預警

今日凌晨0時11分,在西昌衛星發射中心,由長征三號乙運載火箭,成功發射風雲四號氣象衛星。風雲四號是中國新一代的地球同步氣象衛星,將進一步提高天氣預報準確率,顯著提升觀測應用能力。衛星裝載閃電儀,一秒鐘可拍攝五百張閃電圖,對強對流天氣進行監測與跟蹤,提供閃電災害預警。

風雲四號在颱風分析和預報方面,能夠每三分鐘對颱風區域進行觀測,對颱風眼區的監測可彌補目前在軌衛星雲圖分辨率不夠高的缺陷。

【圖、文:綜合自互聯網新聞報導;新聞訊息由林景明提供】

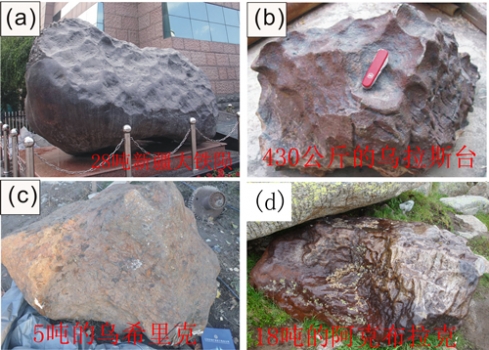

紫金山天文台科學家證實新疆阿勒泰地區曾經發生世界規模最大隕石雨

中國科學院紫金山天文台隕石研究團隊經過長期的礦物岩石學和微量元素地球化學分析,證實在新疆境內曾發生過一場規模巨大的隕石雨,其隕落帶長達四百二十五公里,遠比目前世界公認的最大二百七十五公里納米比亞(Namibia)吉比恩(Giboen)隕石雨為大。國際隕石學會日前已正式批准把包括新疆鐵隕石(Armanty)、烏拉斯台(Ulasitai)、烏希里克(Wuxilike)、阿克布拉克(Akebulake)、和新疆b在內的隕石統稱為阿勒泰隕石雨(Aletai)。該隕石雨的確定對研究小行星軌道的演化和小天體撞擊地球的歷史有重要啟示作用。

早在1898年,牧民在新疆北部阿勒泰地區的青河縣域內的戈壁灘上發現了一塊大銀子,外形看上去有些像駱駝,當地人取名為銀駱駝。這塊重達二十八噸的大石頭後來被確定為新疆鐵隕石,是中國最大的隕石,也是世界第四大隕石。最近幾年,在阿勒泰地區不斷新發現一些鐵隕石碎片,其中比較大的是2004年在木壘地區發現的四百三十公斤的烏拉斯台鐵隕石,2005年在阿勒泰小東溝附近發現的三十五公斤新疆b鐵隕石,2011年在阿勒泰克蘭峽谷發現的你五噸重的烏希里克和十八噸的阿克布拉克隕石。

研究團隊經過深入細緻的實驗室分析,確認2011年在新疆阿勒泰小東溝地區發現的5噸重特大鐵隕石烏希里克和十八噸重的阿克布拉克隕石,其中的主要礦物是鐵紋石、鎳紋石和合紋石,副礦物有隕磷鐵鎳石、隕碳鐵和隕硫鉻鐵礦,與此前報導的新疆鐵隕石和烏拉斯台鐵隕石完全一致。微量元素地球化學分析也顯示四塊隕石的化學成分也高度相似,這四塊鐵隕石屬於成對隕石,來源於同一母體,是同一次隕石雨降落的。

常規隕石雨的分佈範圍一般在幾公里到幾十公里之內,阿勒泰地區發現的四塊特大鐵隕石大致分佈在東南和西北走向的一條直線上,其中烏拉斯台在新疆鐵隕石東南約一百三十公里處,烏希里克在新疆鐵隕石的西北約三百公里處,而烏希里克與烏拉斯台相距四百二十五公里,並且另有報導稱在該區域內又發現了數塊大質量的鐵隕石個體, 這些隕石的墜落地點有著很強的相關性,新疆阿勒泰地區在歷史上曾經發生過一場規模空前的隕石雨。

遺憾的是,這樣一場壯觀的隕石雨並未在歷史文獻上留下任何記載,甚至在隕石發現地點也找不到任何線索。一方面是由於阿勒泰地區人煙稀少,另一方面,則很有可能說明這場隕石雨發生在人類文明之前。研人員已計劃開展進一步的研究工作,確定隕石雨降落的準確時間。

【圖、文:節錄自中國科學院紫金山天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在已經出版的《科學通報》

日本發射鸛六號貨運太空船運補給品到國際太空站

日本宇宙航空研究開發機構昨日晚上香港時間21小時26分,在南部種子島太空基地發射H-IIB火箭升空。火箭搭載「鸛六號」貨運太空船,運載多達五公噸糧食、食水、實驗儀器和其它物資前往國際太空站,為上面的太空人補給。

「鸛六號」攜帶由一家日本漁網公司協助製成的試驗性工具,用來清除太空垃圾;另外還有六枚為太陽能系統提供動力的全新鋰電池。「鸛六號」貨運太空船預計下星期二(12月13日)扺達國際空太站。

【圖、文:節譯自日本宇宙航空研究開發機構網頁】

請按左下角「外部連結」觀看有關影片

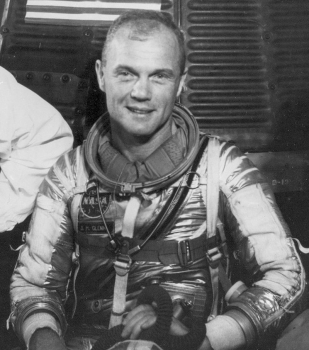

美國首位環繞地球飛行太空人格倫逝世終年九十五歲

小尊·赫歇爾·格倫(John Herschel Glenn Jr.,1921年7月18日-2016年12月8日)昨日在醫院因癌症病逝,終年九十五歲。格倫是第一個進入地球軌道的美國太空人,執行過水星-大力神六號以及穿梭機STS-95任務。

1959年,他是美國最初被選為太空人的七個人之一。1962年2月20日,格倫在狹窄的友誼七號太空船中環繞地球飛行了三圈,然後安全降落在海面上。那次飛行持續時間不到五個小時,使他成為環繞地球飛行的第一個美國人。

1998年,他從參議院退休前夕,搭乘發現號穿梭機進入太空,從而成為空間飛行歷史上年齡最大的人。在為期九天的飛行中,七十七歲的他參加了好幾項科學試驗,以便讓科學家評估空間飛行對老年人的影響。

【圖、文:節錄自互聯網新聞報導】

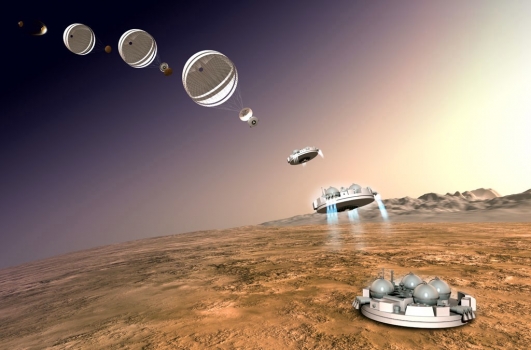

火星外太空生物探測任務獲得額外撥款

12月2日在瑞士琉森(Lucerne)舉行的歐洲政府部長級會議上,成員國同意為歐洲太空總署的火星外太空生物探測任務(Exobiology on Mars,簡稱 ExoMars)提供額外的3.39億歐元資助,歐洲太空總署內部也將配套資金九千七百萬歐元,總計4.36億歐元完成第一個火星登陸計劃。

火星外太空生物探測任務登陸器夏帕雷利登陸器(Schiaparelli EDM lander)在10月19日撞毀,但項目仍要繼續完成第二階段,即2020年的發射任務。該階段任務由歐洲太空總署與俄羅斯航天集團公司共同執行,原計劃2018年將火星車發射升空,但由於不斷升高的成本,加之測試登陸器的失敗,該計劃的未來前景因此搖擺不定。第二階段任務將向火星發射俄羅斯製登陸平台和歐洲太空總署研製的火星車,核心任務是利用火星車攜帶的鑽探工具和儀器對火星土壤進行鑽孔分析。科學家們相信,在數米厚的火星土壤層下可能會發現有機生命體存在的痕跡。

早在2003年6月2日,歐洲太空總署就發射了歐洲火星探測歷史上第一個火星快車探測器。火星快車由俄羅斯聯盟-FG號運載火箭在哈薩克斯坦拜克努爾衛星發射場發射升空,攜帶一個軌道衛星和一輛由英國製造的獵兔犬二號火星車。最終衛星成功,但獵兔犬二號著陸後第六天就失去聯絡,直到2015年1月才找到。

如果2020年第二階段任務成功,將是歐洲或俄羅斯的火星著陸器第一次在火星表面運行。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】