香港出生美籍華人射電天文學家魯國鏞逝世

香港出生美籍華人天文學家魯國鏞12月16日因病逝世,享年七十歲。魯國鏞是著名的射電天文學家,先後擔任美國伊利諾斯大學天文學系主任和台灣中央研究院天文研究所所長,並於2002至2012年間擔任美國國立射電天文台台長。魯國鏞先生畢其一生,為國際射電天文的發展做出了一系列重大貢獻。

魯國鏞研究領域廣泛,包括在不同環境中(譬如矮星系中)的恆星形成;在鄰近和遙遠星系中的星暴增現象;測定銀河系中心緻密射電源(人馬座 A)的結構。曾密切參與美國各毫米及次毫米波干涉陣列建造和科學使用,是天文研究上第一個以毫米波干涉方法探測銀河外星系一氧化碳分佈,將之繪製成圖的人。他率先完成世界上首幅由銀河系外星系所發出的次毫米波分佈圖,並針對星系核進行精密的測量,以提出大質量黑洞可能存在的證據。

【圖:互聯網;文:節錄自科學網頁及維基百科;新聞訊息由林景明提供】

山西發現懷疑古代天文觀象台遺址

山西省武鄉縣賈豁鄉古台村,從東到西有五個台狀山峰,分別是小寨頂、磨盤頂、觀圪頂、蕭家頂、老墳頂。這五個台狀山峰的連線正好可以組成一個巨大的菱形。根據古籍《靈台秘苑》、《開元占經》記載,「又南四星曰天高,主望八方雲氣觀台之象」,這四顆星星連在一起就是一個菱形,第五個字的字形表示這個地方是祭祀古代部族首領的古觀象台,恰似中國古時觀察天文的五個觀測點。當地研究古代文化的愛好者認為,此處極可能是一處古代天文觀象台遺址。

【圖:谷歌地球;文:綜合自互聯網新聞報導】

勇氣號火星車發現二氧化矽沉積物可能尋找到古代火星生命的蹤跡

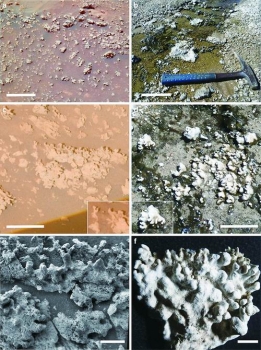

2007年,美國太空總署勇氣號(Spirit)火星車在古謝夫(Gusev)環形山附近的哥倫比亞丘陵發現了二氧化矽沉積物。最近,美國亞利桑那州立大學的天體生物學家積·法馬(Jack Farmer)和行星科學家史蒂夫·魯夫(Steve Ruff)在智利地熱谷(El Tatio hot springs)找到了與之結構相似的物質。這一發現可能為尋找火星生命打開了新的窗口。

智利地熱谷位於南美阿塔卡馬(Atacama)沙漠的邊緣,海拔超過4,267米,是地球上海拔最高的間歇泉聚集地。即使在夏天的晚上,該地的氣溫也都在0℃以下,那裡空氣稀薄、乾燥,來自太陽的紫外線很強,被認為是地球上最像遠古火星溫泉的地方,也是地球上數一數二的可以模擬火星的地方。法馬和魯夫兩人觀察了智利地熱谷的流出物,並在微生物幫助下形成了二氧化矽結構,這個結構與勇氣號在火星上發現的二氧化矽結構相似。

當年,勇氣號火星車拍到了一種長著枝丫的石頭,一如纖纖手指;或者包成結核,形似淺海生物。勇氣號用自帶的小型熱輻射光譜儀測量了它的礦物成分,發現它們是無定形態的二氧化矽,也就是我們常說的蛋白石。

在地球上,跟蛋白石一樣同屬二氧化矽的石英,是岩石圈裡主要的造岩礦物,這類物質卻難得一見。科學家考察這些蛋白石的上下地層時發現,它正好位於兩套鎂鐵質火山岩之間。地質學家推斷當時火星上富含熱液活動,高溫熱液能夠輕易地把上下火山岩地層裡的鐵離子和鎂離子從岩石的分子骨架中淋濾掉,從而把矽和氧篩出來。這樣,過飽和的矽和氧就凝固成了獨立的蛋白石。這些二氧化矽沉積物裹了一層微米級的石鹽包殼,被認為是噴孔熱液活動的關鍵證據,它們是富含氯離子的熱液在輸出通道上留下的沉澱物。石鹽極易溶於水,但得益於智利地熱谷獨特的干燥氣候特徵,這些含有微米級石鹽殼的沉積物有幸能夠保留下來。如果用它來解釋火星上那些相關性良好的對應物,人們就可以大膽地說明,勇氣號找到的很可能就是火星當年一個活躍的熱液噴發孔。

在地球的熱液噴發口附近,寄居著大量細菌。這些細菌很原始,是所有地球生命的最初形態。這些微小的原始細菌圍在富含化學物質的噴發口附近,靠熱液中的化學能量來營生。隨著細菌的世代更替,它們的新陳代謝產物也一疊摞一疊,逐漸摞成疊層石。這些疊層石是過去生命存在的生物訊號。

【圖:美國太空總署和亞利桑那州立大學;文:節錄自科學網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在已經出版的《自然通訊》期刊

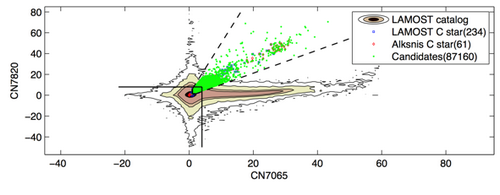

中國天文學家對郭守敬望遠鏡數據中碳星的研究

碳星是一類特殊恆星,它的光譜中表現出強烈的碳分子吸收帶特徵。近日,河北師範大學和國家天文台聯合培養的研究生紀偉、河北師範大學崔文元教授和國家天文台劉超副研究員等人發現碳星在特定的譜指數空間有著獨特的分佈特徵,結合新發現的碳星紅外顏色判據成功且高效地從郭守敬望遠鏡 DR2 恆星光譜庫中挑選出了894 顆碳星樣本。這是目前國際上最大的一個高純度碳星樣本星表。

碳星大氣層中碳的含量要高於氧,在碳星大氣中這兩種元素首先結合形成一氧化碳,消耗掉大氣中所有的氧,只留下自由的碳原子和其他的原子結合,使得碳星的大氣層充滿了類似煤灰的分子,而觀測人員看見的則是醒目的紅色,因此碳星明亮且容易辨認,在銀河系和河外星系的研究中通常被人們用作距離的示踪體。另外,對碳星光譜特徵的觀測有助於從星系光譜中研究星族演化、初始質量函數等星系演化的重要問題。

【圖、文:節錄自中國科學院國家天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】

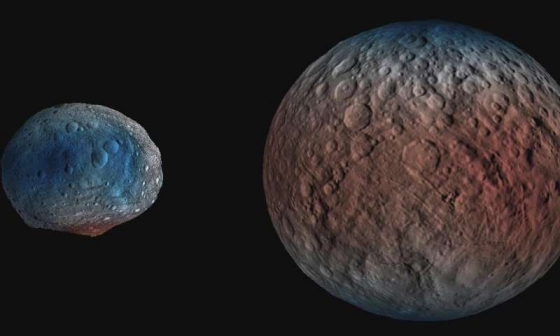

穀神星上的冰藏在那裡

穀神星(Ceres)是主要小行星帶中最大的矮行星,表面看起來不是冰冷的星體。 來自美國太空總署的黎明號(Dawn)太空船拍攝的照片顯示它是一個黑暗,充滿隕石坑的世界。它最亮的區域是由高反光的鹽,而不是冰。 但是,來自黎明號探測計劃科學家新發表的研究顯示,在矮行星表面或附近有兩種截然不同的水冰(water ice)證據。這種水冰埋藏在穀神星的兩極,是這顆星表面最暗的環形山附近。該處很少陽光照射,常年處於陰濕昏暗狀態,而這種隱蔽昏暗的環境卻可以讓冰水聚集,並可以保存成千上萬年。

美國噴氣推進實驗室黎明號探測計劃署理首席科學家卡勞·雷蒙(Carol Raymond)表示:穀神星地殼表面確實存在水冰,現在正在研究地殼底下是否存在次表層海洋。如果它確實存在, 理論上,穀神星也很可能存在生命;不過就算有水冰存在,無陽光照射的情,有生命體之說,仍然有待深入探索。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】研究全文刊登在已經出版的《自然天文學》期刊

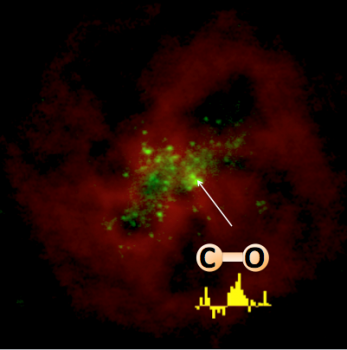

中國天文學家首次探測到化石星系中的一氧化碳氣體

化石星系誕生於宇宙極早期,隨後極少演化,對這些星系的研究將幫助理解宇宙第一代恆星和星系的形成。南京大學施勇教授團隊在化石星系中首次發現了一氧化碳氣體,這提供了直接證據表明化石星系中存在分子氣體。

銀河系中的恆星包括我們的太陽是由分子氣體雲在引力作用下向內塌縮形成。不同於電離氣體以及原子氣體,分子氣體可以冷卻到非常低的溫度(20 K),隨著溫度的降低氣體逐漸收縮、內部壓強小於氣體本身的萬有引力,最終形成高密度的氣體球—恆星。天文觀測指出化石星系中當前也有新恆星正在形成。這些恆星是否也形成於分子氣體,還是如某些理論模型認為的化石星系中的恆星也可形成於原子氣體?這是十幾年來懸而未解的科學問題。

尋找分子氣體存在的證據需要探測一氧化碳氣體。儘管分子氣體的主要成分是氫分子和氦原子,冷氫分子和氦原子沒有電磁輻射可供天文觀測,一氧化碳氣體是繼氫分子和氦原子之後豐度排名第三的分子氣體,其分子譜線發射主要在毫米波段,是探測分子氣體的重要工具。過去十幾年來國際上好幾個團組已經使用不同望遠鏡搜尋化石星系中的一氧化碳發射,但都沒有成功。施勇教授和王均智研究員等從2014年開始一氧化碳氣體的搜尋工作,於2015年在美國天體物理學報發表了首次搜尋工作,儘管靈敏度比之前提高好幾倍,但也沒成功。今年3月,團隊申請獲得位於西班牙的IRAM 30米毫米波望遠鏡六十小時的觀測時間,成功在一個化石星系中探測到一氧化碳氣體。

【圖、文:節錄自中國科學院上海天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】

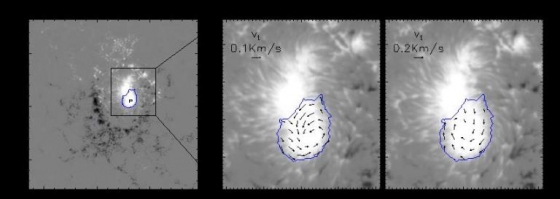

雲南天文台發現太陽耀斑期間黑子發生相反方向的旋轉

雲南天文台畢以和姜雲春等人的一項重要研究發現:太陽耀斑期間黑子發生相反方向的旋轉。

磁場螺度是一個表徵磁場的螺旋性和纏繞性的物理量,日冕磁場具有豐富的螺度特性。研究者們普遍認為太陽活動區的形成和發展聯繫著各種光球運動,這些運動把磁場螺度從太陽內部輸運到太陽日冕。畢以和姜雲春等人研究了一個持續的順時針轉動的黑子,他們發現此黑子在一個X1.6級太陽耀斑期間發生了快速的逆時針旋轉。通過分析太陽動力學天文台提供的光球矢量磁場數據,他們認為耀斑期間黑子的突然逆轉導致了部分磁場螺度由日冕快速回落到太陽內部,此過程意味著耀斑過程中連接黑子的日冕磁場經歷了急劇的磁場螺度凝聚。此工作為理解太陽耀斑的物理圖像提供了新的觀測特徵。

【圖、文:節錄自中國科學院雲南天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】

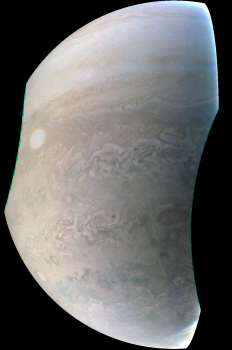

美國太空總署發佈朱諾號拍攝木星大氣的珍珠串

美國太空總署發佈木星探測太空船朱諾號(Juno)12月11日香港時間1時27分,第三次木星近距離飛掠雲頂上方時,拍攝木星大氣珍珠照片。

照片顯示在木星上形成一串珍珠,是木星八個特徵中的第七個。珍珠是木星巨大的逆時針旋轉風暴,在南半球呈現為白色橢圓形。 自1986年以來,這些白色橢圓形的數量從六個增加到九個,目前有八個白色橢圓可見。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

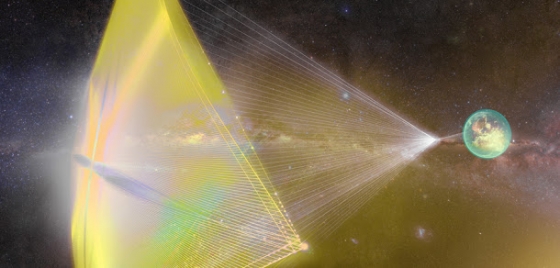

美國太空總署計劃聯同霍金發射微型太空船探索太空

美國太空總署與物理學家史蒂芬·霍金計劃聯手發射微型太空船進行太空探索,這對人類尋找類地行星具有非凡意義。

作為「突破攝星」Breakthrough Starshot 的子項目,微型太空船項目在今年4月首次公佈。天文學家預測,在距地球最近的半人馬座恆星南門二(Alpha Centauri)適居帶應存在類地球星的行星,該計劃的目標任務是在我們這一代人抵達阿爾法星,但即便是用如今最快的太空船,也需要三萬年。得益於光束助推技術,微型太空船將以五分之一的光速飛向南門二,二十年後即可到達。

每架微型太空船都搭載相機和導航儀,在完成給星球拍照片和採集科學數據後,通過激光光束接收器收集信息。研究團隊曾致力於研究如何應對恆星輻射,現在有自我治愈功能矽芯片,能幫助太空船在飛向南門二星的二十年時間裡有效應對這一難題。但在太空船發射前,仍有諸多技術難題需要克服,如撞上星塵後,太空船就會大大減速、數據回傳等問題。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

歐洲全球衛星導航系統今日正式啟用

歐洲全球衛星導航系統(European global satellite navigation system,簡稱 GNSS,又稱為伽利略衛星導航系統)今天正式啟用,為歐洲地區提供前所未見的精準時間和定位資料。

伽利略系統完成後由二十四個人造衛星提供資訊,另有六顆衛星待命備用。系統採用精準無比的原子鐘,伽利略導航與美國全球衛星導航系統(GPS)結合後,在開放系統下,定位誤差範圍在一米之內,加密系統則可提升到一厘米。

伽利略系統的導航衛星,加裝了轉發器,改善全球搜救方式。求救的人送出求救訊號時,衛星會把訊號發送到救援中心,同時還會發射返回訊號到事故地點,讓求救者知道救援人員已經出發。

【圖、文:節譯自歐洲全球衛星導航系統機構新聞公佈】

請按左下角「外部連結」觀看有關歐洲全球衛星導航系統影片