藍色雙微行星入侵古柏帶暗示早期海王星溫和外移

外太陽系天體起源顏色巡天(Colours of Outer Solar Systems Origins Survey,簡稱ColOSSOS)是由英國女王大學(Queens University)的Wesley Fraser領軍,團隊中還包含了來自加拿大、美國、法國及台灣的天文學家,這是一項結合外太陽系起源巡天(Outer Solar Systems Origins Survey,簡稱OSSOS)計劃所發現天體的大型國際合作計劃。

天文學家相信,古柏帶(Kuiper belt,中國大陸譯作:柯伊伯帶)是在太陽系演化過程中所留來下的原始小行星帶,由結冰的原始行星盤物質所組成。研究團隊發現有好幾個古柏帶雙微行星表面呈現藍色,這與一般偏紅色的古柏帶天體非常不同。一般推論,藍色雙微行星應該是從離太陽較近的位置移到現今古柏帶處,這個遷移過程大概發生在距今數十億年前,且改變了所有類木行星的軌道。

藍色雙微行星到底是在哪裡形成的?這樣的遷移過程暗示了怎麼樣的太陽系演化過程?團隊成員結合觀測與理論模型發現,如果這些藍色雙微行星一開始在三十八到四十四天文單位(天文單位:地球到太陽的平均距離,約一億五千萬公里)形成,並歷經一個「溫和」的海王星外移過程,就能夠存活並到達目前觀測到的位置(四十二至四十八天文單位)。這個結果剛好與之前許多動力學的研究吻合!

這項計劃的困難度非常的高,需要同時協調八米的雙子星望遠鏡(Gemini telescope)與四米的加法夏望遠鏡(Canada-French-Hawaii Telescope)進行觀測。就像兩人三腳的比賽一樣,兩台望遠鏡必須要在同時做出相同的操作,觀測同一個天體,如此才算一個成功的觀測,才能消除許多觀測上的誤差。

這項研究結果對我們了解太陽系的演化,只是個開端,仍然有許多未解的問題。天文學家相信,將來會發現越來越多的天體,再加上先進的觀測設備與技術,不久之後,我們一定能更清楚了解太陽系的演化過程。

【圖、文:節錄自台北天文館之網路天文館網頁】 研究全文刊登在已經出版的《自然天文學》期刊

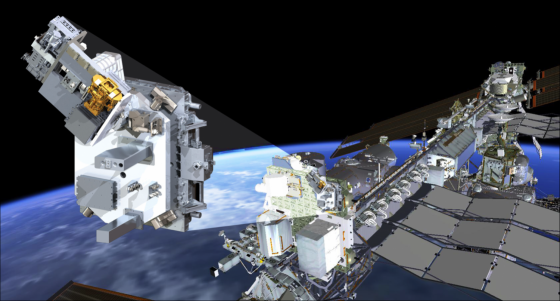

價值九千萬美元的太陽儀器運抵佛羅理達州等待升空

由美國科羅拉多大學博爾德分校(University of Colorado Boulder )設計的一個太陽儀器組件,是監測地球氣候的關鍵工具。目前已經運抵美國佛羅理達州甘迺迪太空中心,預定於今年11月發射升空。

這套儀器稱作全光譜太陽輻射傳感器(the Total and Spectral Solar Irradiance Sensor,簡稱TSIS-1),由美國科羅拉多大學博爾德分校大氣與太空物理實驗室為美國太空總署戈達德太空飛行中心設計並製造。合約金額為九千萬美元,包括儀器套件與相關的地面任務系統。

【圖、文:林景明節譯自美國科羅拉多大學博爾德分校8月4日新聞公佈】

銀河系可能擁有超過千億顆的棕矮星

里斯本大學的科哈爾卡·木士(Koraljka Muzic) 及聖安德魯斯大學的亞歷克斯·史高士(Aleks Schols)組成的天文學家團隊揭露了對於銀河系的最新研究結果,根據他們的研究,銀河系可能有千億顆以上的棕矮星。

棕矮星是介於恆星與行星間的天體,由於質量太低,無法在其核心維持類似太陽核心的穩定核融合反應,這是恆星的重要特徵。在1995年首度發現它們後,科學家們迅速了解它們正是恆星或行星形成過程中間的副產物。

因為這些天體通常較暗而難以觀測,目前已發現的數千顆棕矮星大都離太陽較近,分布在一千五百光年的範圍內,大都分布在太陽附近的小形且恆星數量密度較低的恆星形成區域。

研究團隊自2006年開始對五個附近的年輕恆星形成區(Substellar Objects in Nearby Young clusters, 簡稱

SONYC)進行棕矮星天體的搜索研究,對象包含位於英仙座距離約一千光年外的星團NGC 1333,其中約有一半天體是棕矮星,高於先前的觀測結果。

為確認是否NGC1333的情況是否為特殊情況, 研究團隊在2016年另外觀測了位於船帆座的 RCW 38,它與其他星團相當不同,是個大質量恆星密度較高的星團。RCW 38離地球約五千五百光年遠,其中的棕矮星因位於亮星邊緣更加難以發現,為了得到清晰的影像,研究團隊利用歐南天文台的超大望遠鏡(Very Large Telescope,簡稱VLT)的 自適應光學相機(Nasmyth Adaptive Optice System,簡稱NACO)取得了RCW 38近紅外線波段的影像,並將觀測將近三小時的影像與其團隊早期的工作成果相結合。

研究人員發現RCW 38中的棕矮星的成員數量約佔恆星數量的一半,不論星團的環境如何, 恆星質量或數量多還是少,緊密或是鬆散,對棕矮星的形成影響不大。研究人員史高士表示「研究團隊在其中發現了許多棕矮星,且不論星團的形態,棕矮星都很常見,根據研究的結果,在銀河系的各處應有大量的棕矮星存在。」

從SONYC的研究調查結果,研究人員史高士及木士估計銀河系至少有二十五億到一千億的棕矮星,由於可能還有更小更暗的棕矮星類天體,這個數字仍有可能低估,但證明棕矮星可能存在每個角落。

【圖、文:節錄自台北天文館之網路天文館網頁;新聞訊息由林景明提供】

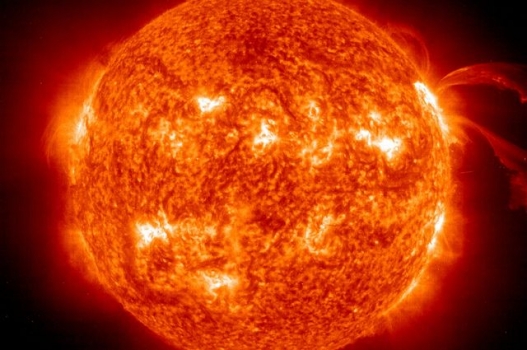

天文學家發現太陽核心旋轉速度比表面快四倍

根據一組國際天文學家團隊的新發現,太陽核心的旋轉速度比其表面快四倍。而在此前,科學家認為太陽核心的旋轉速度與表面大致相同。

從事太陽內部研究的加州大學洛杉磯分校的天文學榮譽教授羅傑·烏爾里希(Roger Ulrich)表示,最有可能的解釋是這個核心旋轉速度是約四十六億年前,太陽形成時期遺留下來的。這個發現令人振奮,我們可能已經發現了太陽成型時的模樣。

【圖:美國太空總署;文:林景明節譯自加州大學洛杉磯分校8月1日新聞公佈】研究全文刊登在已經出版的《天文學與天體物理學學報》

全球最大的太陽望遠鏡主鏡完成交貨

美國國家自然科學基金全球最大的井上健太陽望遠鏡(Daniel K. Inouye Solar Telescope,簡稱 DKIST)主鏡完成交貨。直徑四米主鏡作為該儀器的核心部件,於本月2日運抵美國夏威夷目的地茂伊島(Maui)的哈萊亞卡拉天文台(Haleakala Observatory)基地。

當2020年這台望遠鏡落成後,將成為世界上最大的太陽望遠鏡。它可以為科學家提供有關太陽物理的最新見解。並更好地了解太空天氣如何影響衛星,電網和人類社會的其它基礎設施。

望遠鏡原名先進技術太陽望遠鏡,後來爲紀念已故日裔夏威夷參議員井上健,用他的名字縮寫命名。

【圖、文:林景明節譯自美國國家自然科學基金會新聞公佈】

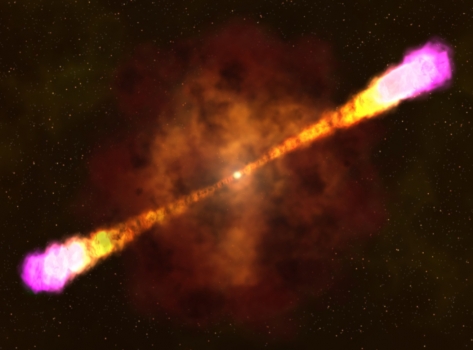

天文學家得到伽馬射線暴前所未有的細節

伽馬射線暴是宇宙中最有活力,最具爆發性的事件之一,它們持續的時間很短暫,從幾毫秒到約一分鐘。這令天文學家難以觀測伽馬射線暴的詳細細節。

一組由美來自國馬里蘭大學天文學家領導的國際研究團隊,利用大量的地基望遠鏡與太空望遠鏡的觀測資料,發表了至今最詳細的伽馬射線暴的闡述。這個名為GRB 160625B的事件,顯示伽馬射線暴初始「提示」階段的關鍵細節與由暴發形成的物質噴流和能量的演化。

【圖:美國太空總署戈達德太空飛行中心;文:林景明節譯自馬里蘭大學電腦,數學與自然科學學院7月27日新聞公佈】研究全文刊登在已經出版的《自然》期刊

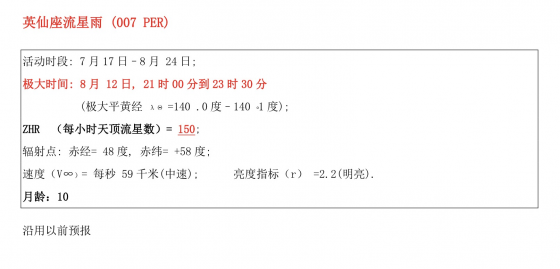

國際流星組織今年中文版英仙座流星雨用了去年的預報

國際流星組織因為觀測條件,英文版沒有今年英仙座流星雨的詳細預報,但是國內翻譯的人員卻取用了2016年的預測數據,當作今年的預報(雖然標註了「沿用以前預報」),故此極大時間和流星數量預測並非今年的英仙座流星雨。

【圖:國際流星組織2017年中文版流星雨日曆內文截圖】

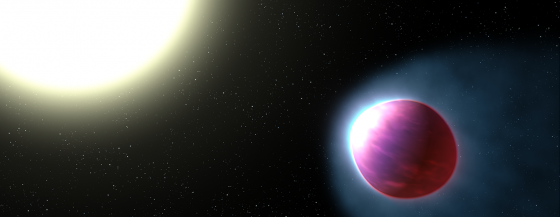

哈勃太空望遠鏡拍攝到首顆具有平流層的系外行星

美國太空總署哈勃太空望遠鏡拍攝到首顆具有平流層的系外行星,這顆行星編號WSP-121b,是一顆屬於熱木星類的系外,天文學家在它的大氣層內偵測到有水氣和擁有平流層的存在。

WSP-121b距離地球大約九百光年,是一顆熱木星WASP-121b,它的質量是木星的1.2倍,半徑是木星的1.9倍,運行軌道非常接它的母星,公轉一次只需1.3日。WASP-121b表面溫度超過攝氏248度,WASP-121b上發現了平流層存在的證據。美國太空總署研究員馬力(Mark Marley)興奮地表示:「太陽系行星的共同特徵之一就是擁有平流層,這次的發現證明了太陽系外也能找到具有相似特徵的行星」,強調對外星生命的探索有很大的幫助。

科學家分析了哈勃太空望遠鏡傳回來的數據,發現WASP-121b的大氣中具有熾熱發光的水分子,是其大氣具有平流層最大的證據。至於WASP-121b平流層的生成因素,仍有待科學家進一步研究方可得知。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

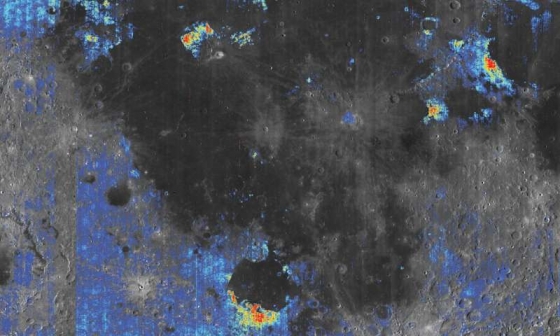

研究指出月球內部可能含有大量的水分

人類曾經認為是乾燥的月球,內部可能含有大量的水。美國布朗大學(Brown University)研究人員借助衛星數據,分析月球上古代火山沉積物後得出的最新結論。硏究指出,月球表面數量眾多的火山沉積物裡,含有異常高含量的水,這進一步顯示,月幔中可能也水分含量驚人。

人們曾一度認為月球內部沒有水。直到2008年,科學家分析了上世紀六七十年代太陽神探月任務從月球帶回的火山玻璃珠,才第一次找到了月球內部有水的證據。玻璃珠由月球火山噴發的岩漿迅速冷卻後形成,形如鵝卵石。科學家後來又找到了月球內部含水的更多證據,但一直不清楚是月球內部大部分區域有水,還是只有一些異常的小區域含有豐富的水分。

為此,布朗大學的拉爾夫·米利肯(Ralph Milliken)等人分析了印度月船一號探測器上月球礦物測繪儀的測量數據,結果在月球表面幾乎每一處火山沉積物裡都發現了水存在的證據,包括太陽神任務中採集火山玻璃珠的那些地點。

研究人員說,這些含有豐富的水分的沉積物遍布月球表面,說明在太陽神任務所獲樣本中發現水分並非偶然,可推測出月幔不只是一小部分區域含有豐富的水分。不過,月球內部水的確切來源仍是個謎。他們指出,這項發現對未來探索月球意義重大,有可能為在月球上如何獲得水提出了一個新的替代方案。

【圖:布朗大學;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在已經出版的英國《自然·地球科學》雜誌

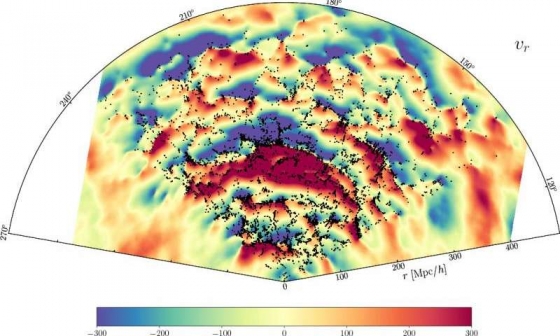

宇宙學家繪製暗物質動力學新地圖

一組由來自英國,法國,德國的宇宙學家組成的國際團隊,利用先進電腦模擬技術,首次將星系分佈轉換為物質流與速度的詳盡地圖。

英國樸茨茅斯大學(University of Portsmouth)宇宙與重力研究所的弗洛朗·勒克萊爾(Florent Leclercq)博士指出,暗物質是一種尚未知的物質,科學家相信宇宙的質量總和超過八成,因為它不會發射或反應它的分佈和演化是不可直接觀察到的,必須被推斷出來。

研究人員使用了從2000年至2008年期間從斯隆數字天空調查(Sloan Digital Sky Survey)獲得的傳統調查數據,這是對宇宙的一項主要立體調查。該調查有超過九十萬個星系的五分之一的天空和光譜的深色多色圖像。新的黑暗物質地圖覆蓋了北方天空,距離達到了六億秒差距,這相當於回顧了大約二十億年。研究人員利用了一套相位空間分析工具,建立在2015年的研究基礎上,重建了附近宇宙的初始狀態。

【圖、文:林景明節譯自英國樸茨茅斯大學新聞公佈】研究全文刊登在已經出版的《宇宙學與天體粒子物理學學報》