中國天文學家對雙子座分子雲譜線觀測研究取得進展

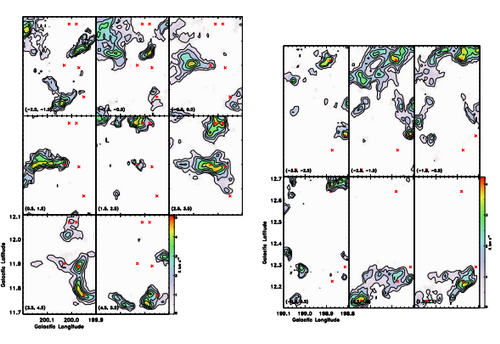

紫金山天文台研究者利用紫金山天文台青海觀測站13.7米毫米波射電望遠鏡對雙子座分子雲進行了CO(J=1-0)分子譜線的觀測。根據該分子雲的部分區域的通道積分圖推斷分子雲核候選體的較大速度差值由像碰撞、紊亂磁場一樣的隨機過程觸發。從線寬的分析則得到了非熱致寬在 該分子雲中佔據主導地位的結論。至於恆星形成,位力質量和LTE質量的關係則揭示:該分子雲內的核候選體更有可能是非束縛的,因而不大可能有恆星形成活動;而譜指數0.97則因為與引力束縛型和壓力束縛型的核的譜指數不同而可能成為高銀緯分子雲的一個重要特徵。

【圖、文:節錄自中國科學院紫金山天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在已經出版的《天文學報》

香港天文學會位於雲南的寬視場望遠鏡開始安裝

香港天文學會與中國科學院雲南天文台合作,共同籌建的0.45米,焦距比f/2.8的寬視場望遠鏡,日前成功安放在雲南高美古一個新建的4米圓頂之內。稍後楊光宇會長及吳偉堅外務副會長進行系統設定及測試。

遙控的寬視場巡天望遠鏡主要用於探測系外行星和太陽系小行星;恆星磁場活動的觀測研究;恆星與行星的相互作用觀測研究;凌食系外行星系統和太陽系小行星的測光巡天發現;系外行星精確物理參數和公轉軌道面取向的測定;太陽系小行星的三維形狀重構和自轉軸空間指向測定;恆星色球和冕區活動現象的高色散分光研究;恆星光球黑子結構的多普勒成像研究;恆星表面磁場結構的塞曼多普勒成像研究;宿主恆星和其行星磁場相互作用的探測等。

【圖:吳偉堅】

快舟一號衛星服役十七個月後結束使命

快舟一號試驗衛星由於燃料已經耗盡,已於近日隕落,墜入南極洲上空大氣層,結束使命。該試驗衛星設計壽命是六個月,目前已在軌穩定運行二十三個月。

快舟一號試驗衛星在2013年9月25日,由中國航天科工集團第四研究院研製的固體小型運載火箭發射升空,用戶單位是科學技術部國家遙感中心。該試驗衛星首次採用一車一箭車載機動發射,是世界上首個星箭一體的小型固體運載火箭,具有快速集成、快速入軌、柵格翼舵面等新特點。

隨著衛星技術與應用的不斷發展,微小衛星技術已成為國際航天高技術競爭的主要熱點之一,小衛星具有體積小、重量輕、成本低、研製週期短、發射方式快速靈活等優點,是民用航天領域的一類重要衛星。

快舟一號試驗衛星主要用於各類災害應急監測和搶險救災信息支持,為地質、減災、水利、農林等遙感應用行業提供了大量高清晰影像。

【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】

星系中成對超大質量黑洞數量或比先前預測得更罕見

巨型星系的核心中蕴藏著數百萬倍太陽質量的黑洞,當兩個這樣的星系發生碰撞時,核心的超大質量黑洞加入相互繞旋的軌道旋律中,並最終成為完美的組合。科學家希翼從這種能量強大的事件中找尋到長期不懈追求的引力波,但依然沒有直接探測到。

星系合倂時,會導緻黑洞的旋轉軸及噴流軸線發生位移。然而美國國立射電天文台的莫爾頓·羅伯茨(Morton Roberts)與他的同事對卡爾央斯基甚大陣獲取的數據進行分析,研究一種稱做X型射電星系(X-shaped radio galaxies),在他們選取的樣本中,結合最新的圖像,發現其中有11個是合倂的星系,它們的射電噴流方向已經發生改變,而其它星系噴流方向的改變,他們認為來自其他原因。

根據這個研究,天文學家認為星系當中相互繞轉的超大質量黑洞數量比原先預測得更加罕見。

【圖、文:林景明節譯自美國國立射電天文台網頁新聞公佈】研究全文發表於《天體物理雜誌通報》與《天體物理學報副刊》

天文學家確認新型中等質量黑洞

幾乎所有的黑洞有兩種尺寸分佈:一種是質量達數倍太陽質量的恆星级黑洞,另一種是星系核心當中達數百萬甚至數億倍太陽質量的超大質量黑洞,天文學認為在這兩個極 端之中,存在中等質量的黑洞,但很難獲得其存在的證據,迄今也有半數的候選體被科學家所描述。

一個由馬里蘭大學舆美國太空總署戈達德太空飛行中心領導的天文學家小組,發現五千倍太陽質量中等黑洞存在的證據,這一結果增加了潛在中等質量黑洞候選者的數量,也進一步說明確實存在這種天體。

【圖、文:林景明節譯自馬里蘭大學新聞公佈】

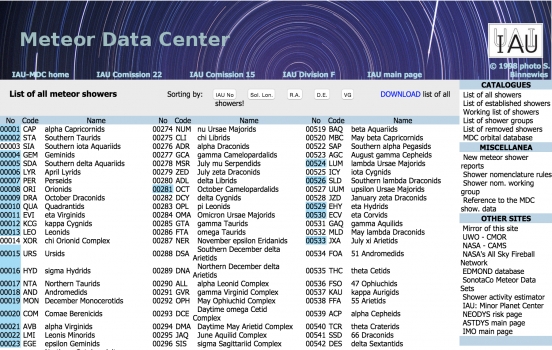

利用視頻追踪系統發現86個未知的流星雨

天文學家利用監控天空的閉路電視(close circuit TV),改作監視在地球大氣層中燃燒的碎片的錄影機網絡,發現86場未知流星雨。新發現的流星雨雖然微弱,但很重要;每一場都是在地球穿過一顆彗星或小行星留下的粒子軌跡時造成的,因此描繪它們能顯示之前未知的塵埃來源。

幾個世紀以來,天文學家一直在記錄流星雨,最初通過肉眼,後來利用雷達和視頻追踪系統。一年當中,流星經常會光臨地球,但在一場流星雨中,相當數量的流星似乎源自天空中的同一個點。全球天文觀測者向國際天文學聯會報告了750多場可能的流星雨,但只有一小部分被確認為真。

【圖:國際天文聯會;文:節錄自互聯網新聞報導;新聞訊息由林景明提供】

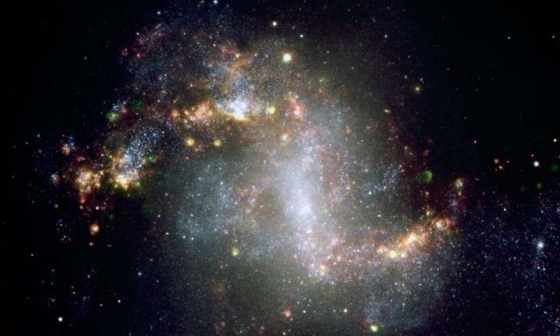

銀河系組裝期留下來的星系殘骸

距離地球約28萬光年玉夫座矮星系統是一個矮橢圓星系,是銀河系十四個已知衛星系中的一個。它位於銀暈(galaxy halo)身後,銀暈是從銀河系中心,向外一直擴展到離銀河系旋臂很遠處的一個橢圓形區域,那裡分佈著大量的球狀星團。

銀河系和其它大星系一樣,是由許多小星系在早年組裝而成的。假如這些小星系今天還在,就能把許多古老的恆星保留下來。玉夫座矮星系正是這樣一個遠古星系的殘骸。

通過光譜分析玉夫座矮星系的恆星,發現玉夫座矮星系內存在著兩大恆星群。一個群年齡偏大,缺乏重元素。另一群雖然數量較少,但較為年輕,富含重元素。這些年輕的恆星大多聚集在星系的中央。含有大量古老恆星的玉夫座矮星系因此變成了天文學家的主要研究對象之一,從中了解到目前為止最為精確的矮橢圓星系恆星演化史。

【圖:歐洲南方天文台;文:節錄自星空天文網;新聞訊息由林景明提供】

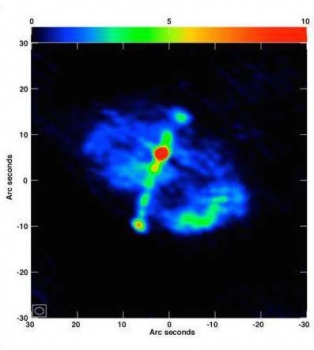

上海天文台科研人員首次探測到本星系群以外星系的蠶食事件

近日,上海天文台《星團和銀河系結構》課題組以岡本櫻子博士為首的國際合作團隊,發現了一次星系蠶食事件。離我們最近的M81星系正在逐步吞噬兩個相鄰的更小星系,這也是第一次探測到本星系群之外的星系蠶食事件,顯示了星系尺度上的等級成團模型。

硏究發現,對於年輕的主序恆星和中心正在進行氦燃燒的恆星,更亮的恆星主要分佈在M81的內盤,而集中在外圍的年輕恆星普遍更暗,其本身亮度的分佈與M81和NGC3077之間的恆星流相似。這些潮汐特徵裡的恆星年齡彼此相當,表明了M81最近在逐步蠶食M82和NGC3077。

數據顯示,這三個主星系的延展恆星暈相互交疊,而且M82和NGC3077的外側區域有被嚴重擾動的印記。它們很可能是近期引力潮汐撕裂造成的。

【圖:日本國立天文台;文:節錄自中國科學院上海天文台網頁;新聞訊息由林景明提供】

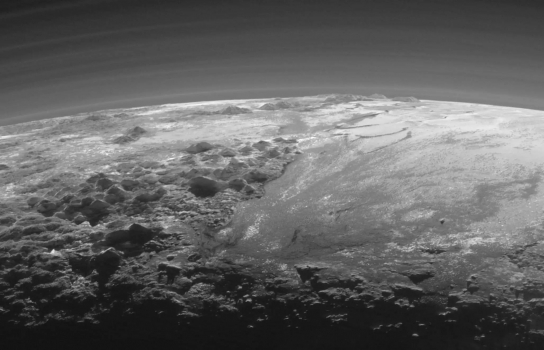

迷人的冥王星背光照片

美國太空總署發佈來自新視野號的冥王星新照片,再一次令科研人員震驚。這種震驚不但來自壯觀的冰山、流動的氮冰和縈繞在高山低谷間的霧氣,還來自這種景觀與地球北極的相似性。

這張最新接收的月牙形冥王星背光(backlit)照片極為壯觀,把冥王星的大氣層和多變地形生動地展示了出來。這片區域的闊度大約是1,250公里。照片讓人感到身臨其境,冥王星的大氣、山脈、冰川和平原在此一覽無遺。

由於分辨率高,再加上是背光拍攝,我們從中能夠看到冥王星大氣層的很多新細節。冥王星的大氣層雖然稀薄,但是擴展範圍大。從中我們可以看到這個厚度至少為100公里的大氣層可以分為十幾個層次。此外,在冥王星的夜面,我們還能看到在低海拔處存在霧氣,在它和山間夕陽的共同作用下,形成了一系列狹長的陰影,投射在冥王星表面。

低海拔的霧氣,令冥王星上的天氣和地球一樣,每天都在發生變化。照片顯示冥王星上存在著與地球上的水循環相似的循環過程,只不過參與循環的物質多為質地柔軟的奇異氮冰(nitrogen ice)。

新視野號地質學科研小組成員阿倫·候活(Alan Howard)說:「沒有想到,外太陽系冷酷的環境中還存在著冰川,在昏暗的陽光下進行循環,它可以和地球水對冰蓋的補充過程相提並論。在地球上,當水從海洋蒸發後,會以雪的形式落到冰蓋表面,然後再通過冰川的流動返回大海。」首席研究員阿倫·斯特恩(Alan Stern)表示,冥王星上的冰雪循環在這方面與地球驚人地相似,完全在科學家意料之外。

【圖:美國太空總署;文:節錄自星空天文網;新聞訊息由林景明提供】

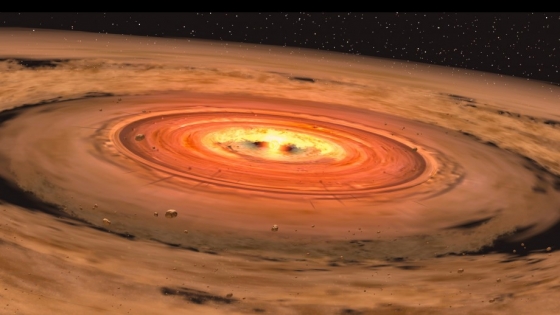

鄰近紅矮星或能顯示行星形成的秘密

澳洲國立大學天文學與天體物理學研究院的首席研究員西蒙·墨菲(Simon Murphy)博士和新南威爾士大學的研究人員,發現天蠍人馬天區的兩顆紅矮星週圍彌漫著大量塵埃,顯示有行星形成的跡象,也暗示這兩個潛在的恆星系統正在逐漸演化。

【圖:美國太空總署;文:林景明節譯自澳洲國立大學新聞公佈】研究全文發表於本月15日出版的《皇家天文學會月報》