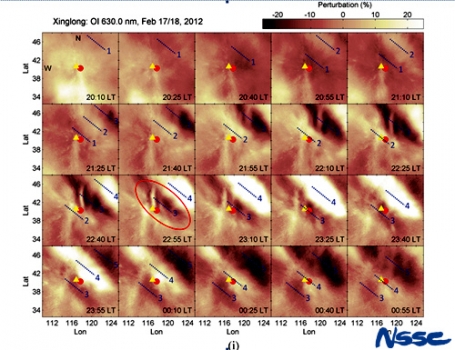

中國科學家對熱層/電離層行進擾動的研究取得進展

中國國家空間科學中心空間天氣學國家重點實驗室徐寄遙研究員利用全天空氣輝成像儀,建成了全天空氣輝探測台網,對中國上空中層頂區和熱層/電離層開展了長期的雙通道光學觀測,獲取了大量的氣輝觀測資料,並對中層頂區以及熱層/電離層區域的物理過程開展了研究。首次從氣輝圖像中顯示了大約150公里存在不規則結構的存在。從而進一步證明了極化電場在場向不規則體和中緯電離層行進擾動結構演化過程中扮演著非常重要的作用。這一研究成果突破了對場向不規則體結構傳統的認識,加深了對場向不規則結構和電離層行進擾動產生機制的理解。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在已經出版的《太空物理學》期刊

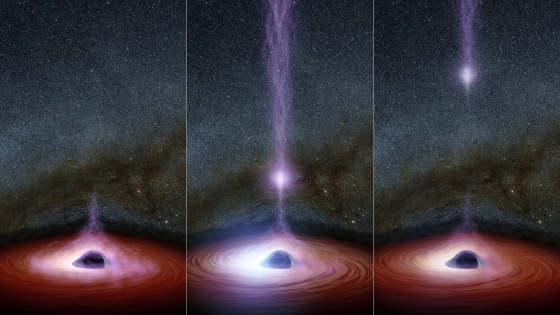

天文學家發現黑洞耀斑由光冕形成

加拿大聖瑪利大學(Saint Mary University)物理天文系丹·偉金斯(Dan Wilkins)博士的硏究小組,利用美國太空總署的雨燕衛星(Swift Gamma-Ray Burst Mission)和核光譜望遠鏡陣列(Nuclear Spectroscopic Telescope Array,簡稱 NuSTAR)X射線太空望遠鏡觀測數據,發現超大質量的黑洞耀斑(black holes flare)是由於光冕噴射(ejected corona)所引起。這個發現幫助天文學家解決一個長期的難題,超大質量黑洞是如何爆發?

黑洞的引力能夠吞噬周圍的氣體,加熱並令它產生不同的光。黑洞附近輻射出來的光其中一個來源就是光冕,光冕是由能夠產生X射線的高能粒子組成,具體細節和是如何形成並不清楚,雖然超大質量黑洞本身不能發光,但它周圍常常環繞著高溫吸積盤。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁;新聞訊息由林景明提示】

六名俄羅斯女士參與模擬登月實驗

俄羅斯科學院生物醫學問題研究所(Institute for Bio-Medical Problems,簡稱 IBMP)今日開始一項名為「月亮2015」的模擬載人飛行到月球實驗。實驗只接受女志願者參加,在模擬太空船艙內接受長達八天的觀察和實驗,以測試她們在模擬登月任務中,生理和心理所產生的反應。

六名接受測試的女孩子,年齡介乎22到34歲之間,分別是科學研究員、醫生和心理學家。她們會在模擬太空船內生活八天,期間不可外出,研究人員會觀察六人在測試期間彼此的互動、相處及工作表現。

俄羅斯科學院生物醫學問題研究所在2010年至2011年期間,由六名男志願者進行一項長達519日,名為「火星500」的實驗,模仿登陸火星後返回地球的航程。

研究所項目科學主任謝爾蓋·波諾馬廖夫(Sergei Ponomaryov)表示,從未試過用全女班參與太空任務,他相信女性在進行某些太空工作時,不但不比男性差,甚至會做得更好。

【圖、文:節譯自俄羅斯互聯網新聞報導】

俄羅斯計劃2017年送猴子前往火星

俄羅斯科學院的生物醫學問題研究所訓練四隻獼猴(rhesus macaques),學會使用操縱桿和解決難題。希望能夠在2017年將它們送上火星,在火星上生存六個月。由於設備所限,相信如果實現,都會是一個有去無回的單程任務。

獼猴的壽命通常25年左右,因此科學家有望在充足的時間裡好好訓練。

【圖、文:節譯自互聯網新聞報導】

請按左下角「外部連結」觀看有關影片

大質量恆星的X射線輻射

哈佛大學史密森天體物理中心的天文學家尼克·賴特(Nick Wright),桀里米·德雷克(Jeremy Drake)與他們的同事利用錢德拉X射線天文台,研究鄰近天鵝座OB2星團中106顆大質量恆星的輻射。這種相對大樣本的選樣可以令天文學家通過分析數據來校驗他們的模型。

他們發現這些大質量恆星的X射線輻射與恆星總光度存在一個良好的相關性,從對該樣本選取的大質量恆星研究中,他們也發現了碰撞衝擊的證據。這個結果有助於天文學家修正大質量恆星X射線輻射的模型。

【圖:美國太空總署;文: 林景明節譯自物理學機構網頁】

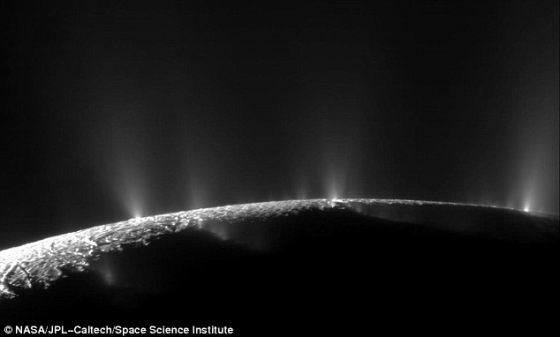

卡西尼號明日再次飛近土衛二希望發現生命存在的證據

美國太空總署的卡西尼號太空船將於明日近距離再次飛掠土衛二(Enceladus),這是一個歷史性的時刻,有可能解開土衛二傷痕累累的外表下隱藏的謎團。在這次任務中,卡西尼號太空船將飛到離土衛二表面僅48公里的上空,和土衛二表面噴發出的羽狀噴射物進行至今為止最近的一次親密接觸。科學家希望這次近距離飛掠能夠在羽狀噴射物中發現生命存在的證據。

在2014年,美國太空總署宣佈,卡西尼號發現了土衛二南極地底存在液態水海洋的證據,海洋厚度約為10公里。南極附近的冰火山向太空噴出大量水氣和其他揮發物,夾雜類似氯化鈉晶體、水冰等固態粒子,噴射量約為每秒200公斤。噴出的水有一部份以「雪」的形態落回土衛二表面,一部份融入土星環中,另一部份甚至可到達土星。這些羽狀噴射物也為土星E環物質來源於土衛二的觀點提供了重要的證據。2015年9月16日,美國太空總署確認,根據卡西尼號的探測數據,其表面冰層下面擁有全球性海洋,而且海洋的底部有水熱活動,即存在海底熱泉。

由於接近地表處有水的存在,所以土衛二是尋找地外生物的最佳地點之一。分析指出,土衛二的噴射現象源自地表下的液態水海洋。噴射物的化學成份以及引力場模型表明地下液態水源體是在與岩石接觸的,所以可能是天體生物學中極為重要的研究對象。

【圖、文:節譯自美國太空總署網頁】

【通告】香港天文 iOS 更新版本 2.0 可供下載

香港天文 iOS 更新版本 2.0 可供免費下載。

更新版本需要 iOS 8.0 或以上操作系統運行,與iPhone、iPad、iPod touch 相容,亦已針對 iPad Pro 功能進行優化。

此次更新令 iOS 版本與安卓(Andriod)版本接近,另外支援蘋果智能電話一些獨特功能。

俄羅斯副總理批評阿穆爾州東方航天發射場進度太慢

俄羅斯副總理德米特里·羅戈津(Dmitry Rogozin),嚴厲批評阿穆爾州東方航天發射場(Amur Oblast Vostochny Cosmodrome)工作節奏太慢,要建設者認真按照工作規定執行所有必要的測試。他將會在下星期一(11月2日)參觀東方航天發射場,親自評估建設步伐。

阿穆爾州東方航天發射場發展受阻原因,除客觀因素,腐敗滋生也是一大人為障礙。按照計劃,俄羅斯將於2015年在東方航天發射場進行首次不載人發射,到2020年,俄羅斯所有載人航天項目將轉移至此發射場發射升空。

俄羅斯法律與司法新聞社今年5月18日報導,東方航天發射場的建築承包商太平洋橋樑建築公司前任總經理因涉嫌侵吞2.88億盧布(約合580萬美元)工程款於當天被軟禁。檢方懷疑他用這筆錢買遊艇、置豪宅。

東方航天發射場相關的腐敗醜聞遠不止這一樁。從去年底開始,這處工程接連爆出承包商侵吞工程款、工人領不到工資的消息,因連月拿不到工資,不少建築工人發起數輪絕食抗議,導致工期拖延。此外從2012年建設開始就沒有一份文件規定建築工程進度的細節,工程開展亂成一片,毫無體系,參與建設的專家和施工人員嚴重不足。

【圖、文:節譯自俄羅斯互聯網新聞佈導】

南門二伴星的系外行星有機會是幻象

半人馬座的主星南門二是顆三合星,它其中一顆叫南門二伴星B (半人馬座α星B)是環繞光譜類型 K 型主序星南門二B的一顆可能的系外行星,距離地球約4.37光年,位於半人馬座。如能證實,它是至今發現距離地球最近的系外行星,也是環繞類太陽恆星的行星中質量最低的。

2009年起,一組成員主要來自於日內瓦天文台和波多大學(University of Porto)天文物理中心的歐洲天文學家團隊以位於智利拉西拉天文台(La Silla observatory)的高精度徑向速度行星搜索器利用徑向速度法進行搜尋。2012年10月16日該團隊宣布在南門二B旁發現質量相當於地球的系外行星。

最近英國牛津大學一組以威李斯·拉斯普(Vinesh Rajpaul)為首的天文學家測試用來預測行星的數據和模型,發現用這種方法測量,可能產生一個看似系外行星的訊號變化,實際上3.24的週期變化只是從原始數據的函數演算中產生。

【圖、文:節譯自牛津大學研究網頁】研究全文刊登在科學論文預印本網站《arXiv》

請按左下角「外部連結」觀看歐洲南方天文台有關《從地球到南門二》的影片

【通告】香港天文學會第42屆委員名單

香港天文學會昨日舉行會員大會,選出第42屆委員,當選委員名單如下:

梁家明,容芷琪,吳偉堅,范文森,陳琬內,余甘楓,文家偉,黃嘉軒,杜毓昇,林中適,楊光宇,梁威恆,方煒壹,林曉怡,孫蔓薇。